Inhaltsverzeichnis

Kernbotschaften

Die Kosten des Klimawandels einerseits und die Finanzierung klimapolitischer Maßnahmen andererseits sind bedeutende Größen für die Gestaltung einer langfristig tragfähigen Wirtschaft und Gesellschaft. Vor diesem Hintergrund fand im Juni 2024 die Auftaktkonferenz zur

Ariadne-Bürgerdeliberation zu Finanzierungsfragen und Verteilungsgerechtigkeit der Klimapolitik in Fulda statt. An der Konferenz nahmen 50 per Zufallsverfahren ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland teil. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Fragen zu Gerechtigkeitsprinzipien, der CO2-Bepreisung, der Ausgestaltung von Förderprogrammen sowie der Möglichkeiten von Steuererhöhungen und Neuverschuldung zur Finanzierung klimapolitischer Maßnahmen.

- Im Hinblick auf die Frage, ob und in welcher Weise der Staat Klimaschutzmaßnahmen finanzieren sollte, hoben die Teilnehmenden der Bürgerkonferenz hervor, dass das Verursacherprinzip grundsätzlich als gerecht empfunden wird, jedoch durch das Prinzip der Zahlungsfähigkeit ergänzt werden müsse. Dabei wurde betont, dass ein Gegeneinander-Ausspielen der Generationen vermieden werden sollte. Vielmehr sei ein Verständnis geteilter Verantwortung zwischen den Generationen erforderlich. Die Notwendigkeit, bereits heute substanzielle Investitionen in den Klimaschutz zu tätigen, um künftige Schäden möglichst zu minimieren, wurde als wichtig erachtet. Hierfür könnten auch schuldenfinanzierte Investitionen gerechtfertigt sein. Zugleich wurde darauf hingewiesen, dass nicht alle Technologien bereits ausgereift oder wirtschaftlich tragfähig sind, weshalb eine differenzierte und selektive Finanzierung geboten erscheint.

- Die CO2-Bepreisung wurde von den Teilnehmenden grundsätzlich als lenkendes Instrument akzeptiert – insbesondere deshalb, weil sie dem Verursacherprinzip entspricht: Wer mehr CO2 emittiert, soll auch mehr zahlen. Diese direkte Verantwortungszuschreibung wurde als legitim empfunden und mit dem Wun-sch nach mehr Eigenverantwortung verbunden. Gleichwohl wurden Bedenken geäußert, dass einerseits wohlhabende Gruppen nur unzureichend durch den Preis gelenkt werden könnten, da er für sie vergleichsweise niedrig ist. Andererseits werden Geringverdienende überproportional belastet, haben aber kaum finanziellen Spielraum auf klimafreundliche Alternativen wie Wärmepumpen und E-Autos umzusteigen. Voraussetzung für breitere Akzeptanz sind laut Bürgerinnen und Bürger transparente Mittelverwendung, soziale Ausgleichsmechanismen sowie die Förderung klimafreundlicher Alternativen zur Unterstützung des Umstiegs.

- Fördermaßnahmen zur Unterstützung klimafreundlicher Investitionen – wie Zuschüsse für E-Autos oder Wärmepumpen – wurden von den Teilnehmenden der Bürgerdeliberation grundsätzlich positiv bewertet. Sie gelten als wichtiges Instrument, um Anreize für nachhaltiges Verhalten zu setzen und den Klimaschutz sozialverträglicher zu gestalten. Gleichwohl wurde kritisiert, dass einkommensschwache Haushalte häufig nicht von diesen Förderprogrammen profitieren, da sie die verbleibenden Kosten nicht tragen können, wie zum Beispiel bei hochpreisigen E-Autos, oder die Zugangsvoraussetzungen nicht erfüllen, wie beispielsweise für Wohneigentum. Schließlich sollten Förderprogramme leichter zugänglich sein und die Antragsstellung vereinfacht werden. Eine soziale Staffelung nach Einkommen bei Förderprogrammen begrüßten die Teilnehmenden.

- Die Bürgerinnen und Bürger sprachen sich für eine Kombination aus Steuererhöhungen und staatlicher Verschuldung zur Finanzierung klimapolitischer Maßnahmen aus. Steuererhöhungen sollten dabei vorrangig zahlungsfähige Gruppen betreffen, da diese häufig einen höheren Konsum mit entsprechend höherem individuellem CO2-Fußabdruck aufweisen. Die Aufnahme neuer Schulden wird als Möglichkeit betrachtet, notwendige Investitionen zeitnah zu realisieren, da entsprechende Mittel im Vergleich zu Steuermehreinnahmen kurzfristig verfügbar gemacht werden können und nicht erst sukzessiv generiert werden müssen. Allerdings betonten die Teilnehmenden, dass eine staatliche Kreditaufnahme strengen Kriterien unterliegen sollte: Sie sollte gezielt für die Finanzierung effizienter Klimaschutzmaßnahmen sowie für den nachhaltigen Ausbau der Infrastruktur eingesetzt werden.

1. Einleitung

Das Kopernikus-Projekt Ariadne hat das Ziel, langfristig wirksame und nachhaltige politische Maßnahmen für die Energiewende zu erforschen, eingebettet in einen gesamtgesellschaftlichen Lernprozess. Daher werden Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über verschiedene Dialogformate in das Projekt einbezogen, um Forschungsfragen und Zwischenergebnisse gemeinsam zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Eine Besonderheit des Projekts ist die Beteiligung zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland in den Forschungsprozess, um deren Erfahrungswissen, Werte und Perspektiven in wissenschaftsbasierte Politikoptionen zu integrieren und langfristige Strategien zur Lösung der klimapolitischen Herausforderungen auszumachen. Denn ohne den Rückhalt der Bevölkerung ist die Energiewende nicht nachhaltig umsetzbar. Das gilt insbesondere für Bereiche, in denen Änderungen der Energie- und Klimapolitik direkt den Alltag der Menschen betreffen, wie beispielsweise im Gebäude- und Verkehrssektor. In beiden Sektoren sind in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen zur CO2-Reduktion erforderlich, um die europäischen und nationalen Klimaziele zu erreichen. Diese Veränderungen müssen sozial gerecht gestaltet und finanziert werden. Vor diesem Hintergrund stehen in der zweiten Beteiligungsphase von Ariadne die Themen Wärmewende, Verkehrswende und die Finanzierung von Klimapolitik im Mittelpunkt der Diskussionen mit über 150 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Der folgende Bericht bietet einen Überblick über den Prozess, die zentralen Fragestellungen, die angewandten Methoden und die Ergebnisse der Bürgerdeliberation zu Verteilungs- und Finanzierungsfragen. In zwei weiteren bereits veröffentlichten Reporten wird zu den Ergebnissen der Themen Verkehrs- und Wärmewende berichtet, die auf der Bürgerkonferenz am 1.-2. Juni 2024 in Fulda deliberiert wurden.1s. Report zu Bürgerperspektiven auf die Verkehrswende (https://ariadneprojekt.de/publikation/report-buergerperspektiven-auf-politikmassnahmen-im-verkehr-ergebnisse-der-ariadne-buergerkonferenz-1-2-juni-2024/) und Report zu Bürgerperspektiven auf die Wärmewende (https://ariadneprojekt.de/publikation/report-burgerperspektiven-auf-politische-massnahmen-der-warmewende/)

2. Hintergrund und Ablauf der Bürgerdeliberation

2.1 Methode

Die Bürgerdeliberation hat als Methode zum Ziel, einen gemeinsamen Lernprozess zwischen Gesellschaft und Wissenschaft mitzugestalten und geht dabei über eine reine Wissenschaftskommunikation hinaus. Angelehnt an das „pragmatisch-aufgeklärte Modell“ (Edenhofer/ Kowarsch 2015) soll mit dem Deliberationsprozess eine Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern über konkrete, alternative und wissenschaftlich basierte Politikmaßnahmen zur Gestaltung der Energiewende in Verbindung mit den zugrundeliegenden Wertvorstellungen und Bewertungskriterien ermöglicht werden. Deliberation bedeutet „Beratschlagung“, „Abwägung“ und beschreibt eine auf den Austausch von Argumenten, Werten und Begründungen angelegte Form der dialogischen Entscheidungsfindung. Die überzeugendsten Argumente sollen gewinnen und zu besseren Entscheidungen führen – und nicht die einfache Mehrheitsabstimmung. Wichtig ist, dass Menschen unter fairen Bedingungen und gleichberechtigt an der Diskussion teilnehmen und sich aufeinander beziehen, zum Beispiel durch Hinterfragen, Zustimmen oder Widersprechen. Deliberation bietet insbesondere bei gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen einen Mehrwert, in denen unterschiedliche Sichtweisen, Werte und Normen aufeinandertreffen und ausgehandelt werden müssen. Die Deliberation gibt der Vielfalt an Perspektiven einen kommunikativen Raum und ermöglicht es, durch einen strukturierten Prozess gemeinwohlorientierte Entscheidungen zu treffen (Blum et. al 2022). Für die wissenschaftliche Politikberatung ergibt sich hieraus ein Raum zum Abwägen von Handlungsalternativen in der Zusammenschau von Evidenz und gesellschaftlichen Perspektiven, in dem das Ausloten von konsensualen oder mehrheitsfähigen Handlungsoptionen und Bedingungen möglich gemacht wird. Ergebnisse werden darüber hinaus auch in Stakeholder-Dialogen mit Politik & Verwaltung, Wirtschaft sowie organisierter Zivilgesellschaft reflektiert und in einem iterativen Prozess weiterentwickelt. Klimapolitik profitiert aufgrund ihrer Komplexität und ihren weitreichenden Implikationen von einem breiten gesellschaftlichen Diskurs und von der Einbindung der Wissenschaft. Durch die systematische Verbindung und Zusammenschau können evidenzbasierte Politikoptionen gesellschaftlich reflektiert und weiterentwickelt werden (Oppold/ Renn 2023). Neben der reellen Chance, fundiertes Orientierungswissen für politische Entscheidungen zu schaffen, erhalten Bürgerinnen und Bürger, aber auch Forschende die Gelegenheit, demokratische Aushandlungsprozesse besser kennenzulernen. Das kann auch dazu beitragen, langfristig Vertrauen in Politik zu stärken und die gesellschaftliche Zusammenarbeit zu fördern (Germann et al. 2024), was für eine erfolgreiche Klimapolitik unabdingbar ist.

Als eine Art der deliberativen Mini-Public2„Deliberative Mini-Publics werden definiert als sorgfältig konzipierte Foren, in denen eine repräsentative Teilmenge der Bevölkerung zusammenkommt, um offene, inklusive und informierte Diskussionen über ein oder mehrere Themen mit greifbaren Ergebnissen zu führen“ (Curato et al., S. 3). hat die Ariadne-Bürgerdeliberation folgende Kernmerkmale (Curato et al. 2021):

- Zufällige Auswahl der Teilnehmenden: Die Teilnehmenden der Bürgerdeliberation werden zufällig ausgewählt, um eine möglichst breite gesellschaftliche Vielfalt abzubilden. Das inkludiert sowohl ein Losverfahren als auch eine Auswahl nach Kriterien, die eine bestimmte Repräsentativität der Teilnehmergruppe in Bezug auf Zensus 3Der Zensus erhebt grundlegende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland. Auf dessen Basis werden beispielsweise Wahlkreise eingeteilt oder Landesfinanzausgleiche berechnet. Die Daten dienen auch für politische Planungen oder Stichprobenerhebungen.und Thema erlauben. Dennoch bleibt das Risiko einer Selektionsverzerrung bestehen, da die Eingeladenen frei entscheiden können, ob sie die Einladung annehmen oder ablehnen. Grundsätzlich stellen Bürgerkonferenzen aber eine neue und damit weitere Möglichkeit neben bisherigen politischen Diskursräumen dar, Argumente und Perspektiven zu einem Thema einzubringen (Dean et al. 2024).

- Offener und inklusiver Austausch von Argumenten: Unterstützt durch die Moderation eröffnen die Bürgerkonferenzen einen Raum, in dem alle Teilnehmenden zu bestimmten Themenkomplexen Argumente formulieren und austauschen können. Teilnehmende werden dazu ermutigt, ihre Positionen zu begründen und auf die Beiträge anderer einzugehen. So ermöglicht der deliberative Austausch einen tiefergehenden Diskurs, in den Werte, Normen und Alltagserfahrungen einfließen. Im Mittelpunkt steht das Abwägen von Argumenten, anstatt lediglich die individuellen Positionen der Teilnehmenden gegenüberzustellen.

- Informations- und Wissensaustausch: Die Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen erhalten neue Informationen und Wissen einerseits durch den Austausch mit den Anderen in der Gruppe, andererseits durch strukturiert aufbereitete Informationen zu dem jeweiligen Thema (Curato et al. 2021). Insbesondere in Bürgerbeteiligungsprozessen in der Forschung ist es von Bedeutung, den aktuellen Wissensstand und Evidenzen verständlich aufzubereiten, um eine fundierte und reflektierte Deliberation zu ermöglichen. Für die erste Phase der Ariadne-Bürgerdeliberation wurde das Wissen in verschiedenen Formaten vermittelt, darunter Filme, Broschüren und Vorträge. Aber auch die Forschenden einer Bürgerkonferenz können dazu lernen: wie Bürgerinnen und Bürger das aufbereitete Wissen bewerten, ob ihnen bestimmte Aspekte fehlen und wie praktische Herausforderungen zurück in den wissenschaftlichen Diskurs übersetzt werden können (ebd. S. 82).

- Gemeinsame Schlussfolgerungen und Ergebnisse: Bürgerkonferenzen sind nicht nur Foren für Diskussion und Austausch, sondern zielen darauf ab, zu Schlussfolgerungen zu kommen, die als Ergebnis kommuniziert werden können (ebd. S. 86). Der Ariadne Deliberationsprozess strebt an, Kernbotschaften in den jeweiligen Themenbereichen zu formulieren und diese dann auf einem abschließenden Bürgergipfel gemeinsam mit Stakeholdern zu diskutieren. Dabei geht es nicht zwingend um einen Konsens zwischen den Beteiligten, sondern vielmehr darum, Optionen und deren Implikationen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Als Zwischenergebnis der Bürgerkonferenz gilt dieser Bericht sowie der Austausch mit Stakeholdern in verschiedenen Dialogformaten.

2.2 Prozessüberblick

Der Ariadne-Bürgerdeliberationsprozess ist über die Projektlaufzeit von 2023 bis 2026 angelegt und lässt sich in drei Phasen plus Vorbereitung und Abschluss einteilen (siehe Tab. 1).

In der Vorbereitungszeit wurde der Deliberationsprozess aufgesetzt. Dazu wurden für die drei Themenbereiche Wärmewende, Verkehrswende und Verteilungsfragen der Klimapolitik, die Teilnehmenden per Zufallsverfahren rekrutiert, die Bürgerkonferenz konzipiert und geplant sowie thematische Schwerpunkte mit den Forschenden festgelegt. Die Fragestellungen leiteten sich aus Ergebnissen des Lernprozesses in Ariadne I4s. Rückblick auf die erste Phase der Ariadne-Bürgerdeliberation: https://ariadneprojekt.de/buergerdeliberation/#archiv, aktuellen Forschungsvorhaben, politischen Entwicklungen und dem Austausch mit Stakeholdern ab.

(eigene Darstellung auf Basis Film und Broschüre

Finanzierung)

In der ersten Phase bildete die Bürgerkonferenz den Auftakt der Ariadne-Bürgerdeliberation. Ebenfalls fand eine Vorher-Nachher-Befragung statt, die Aufschluss über Einstellungsveränderungen zu konkreten Politikmaßnahmen unter den Teilnehmenden geben soll. In der zweiten Phase wurden pro Thema zwei Online-Bürgerdialoge mit circa 40 Bürgerinnen und Bürger und Bürgern organisiert. Ziel war dabei, verschiedene Politik-Mixe gegenüberzustellen und zu priorisieren. In der dritten Phase folgen im Frühjahr 2026 vorbereitende Workshops für den Bürgergipfel. Abschluss der Ariadne-Bürgerdeliberation bildet im Juni 2026 ein Bürgergipfel, zu dem Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingeladen werden, um Ergebnisse zu sichten und zu diskutieren.

Die Ariadne-Bürgerdeliberation wird durch eine Vielzahl an Visualisierungen unterstützt, um in die Forschungsthemen einzuführen und komplexe Sachverhalte verständlich darzustellen. In Vorbereitung auf die Bürgerkonferenz wurde pro Thema eine Broschüre sowie ein Video5https://ariadneprojekt.de/film-broschuere-verteilungsgerechtigkeit/ entwickelt, um Informationen für die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger sachlich aufzubereiten (siehe Abb. 1). Für den Themenbereich Finanzierungsfragen und Verteilungsgerechtigkeit von Klimapolitik führte die Broschüre zunächst in die grundsätzlichen Herausforderungen zu Klimawandel und damit zusammenhängende Kosten und Verantwortlichkeiten ein. Darauffolgend wurden kurz verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien sowie Politikansätze vorgestellt, wie die Finanzierung von Klimamaßnahmen erfolgen kann.

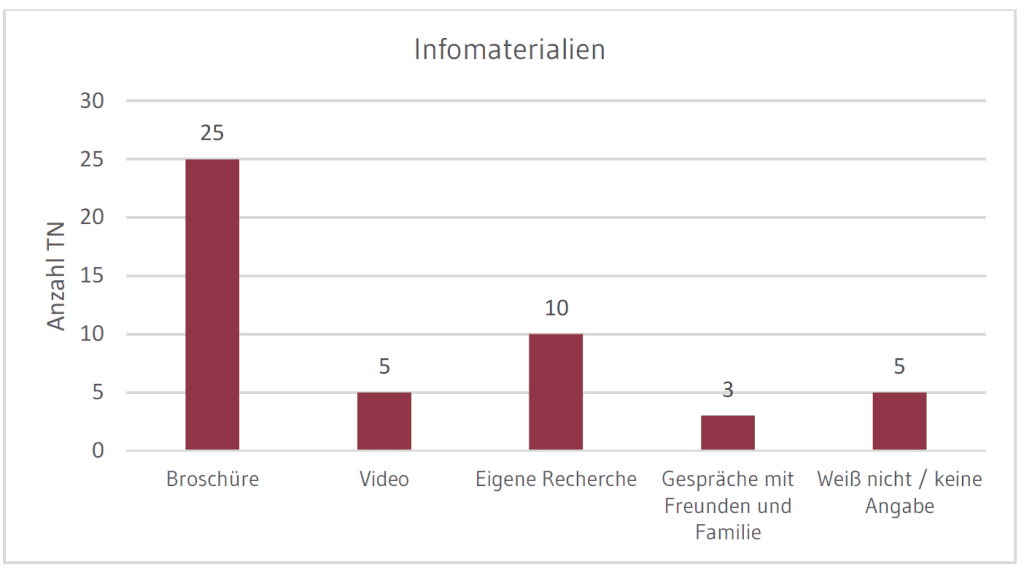

In der Befragung nach der Veranstaltung gaben 25 Personen an, dass ihnen die Broschüre besonders geholfen hat, sich auf die Konferenz vorzubereiten. Weitere fünf Personen bevorzugten das Video. Zehn Personen führten eigene Recherchen durch und drei Personen führten Gespräche mit Freunden und Familien, um sich auf die Konferenz vorzubereiten (siehe Abb. 2).

2.3 Teilnehmendenauswahl

folgenden Angebote und Möglichkeiten hat Ihnen

besonders geholfen, sich auf die Konferenz vorzubereiten?

Wählen Sie die Option aus, die Sie als besonders informativ

empfunden haben“ (n=48) (eigene Darstellung)

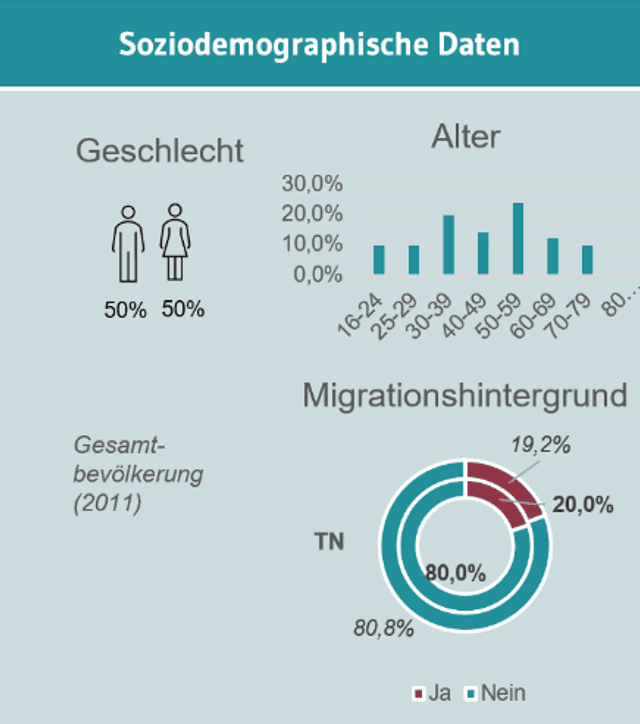

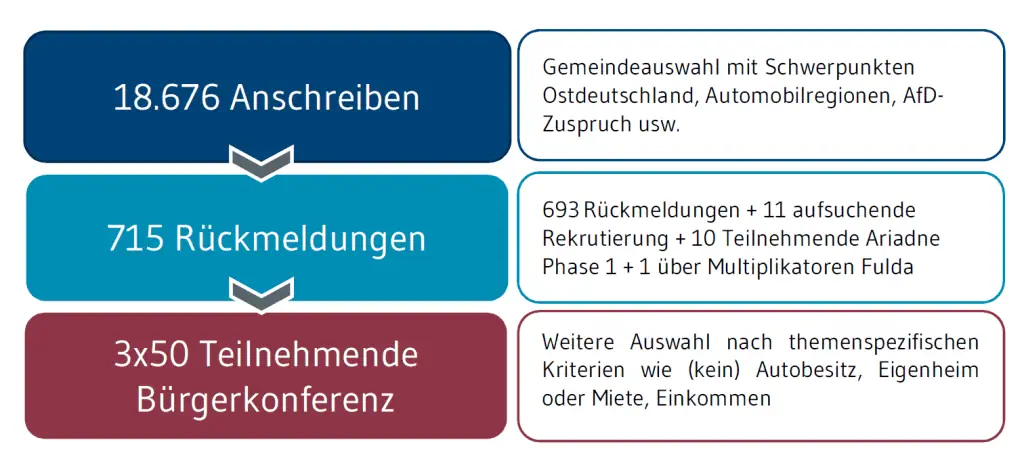

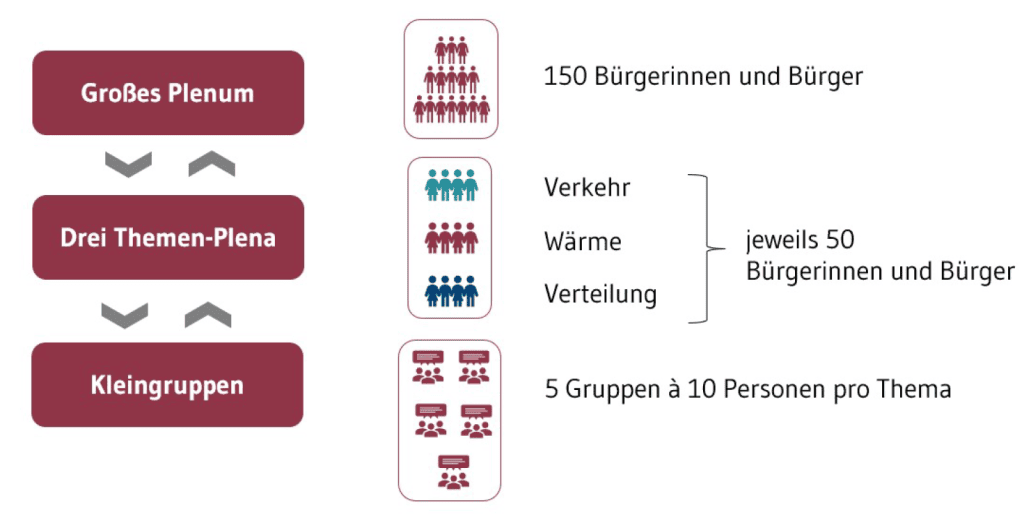

Die Zufallsauswahl der Teilnehmenden wurde in Abstimmung mit der Leitung des Bürgerbeteiligungsprozesses im Projekt Ariadne durch die ifok GmbH als Durchführungspartnerin des Beteiligungsprozesses verantwortet. Für die Ariadne-Bürgerdeliberation wurden insgesamt 150 Personen gesucht – je 50 pro Themenschwerpunkt (Wärme, Verkehr, Verteilung). Die stratifizierte Zufallsauswahl von Menschen aus ganz Deutschland verfolgte den Anspruch, möglichst die Breite der Gesellschaft abzubilden und eine Vielfalt von Lebensrealitäten und Perspektiven in die Deliberation einfließen zu lassen. Um zudem häufig auf Bürgerkonferenzen unterrepräsentierte Gruppen besser einzubeziehen, wurden bereits bei der Gemeindeauswahl gezielt Schwerpunkte gesetzt – etwa auf Ostdeutschland, Strukturwandelregionen und Regionen mit hohem Zuspruch für die AfD (vgl. Dean et al. 2024)

Die Ansprache erfolgte auf vier unterschiedliche Weisen (siehe auch Anhang für weitere Details):

- Per Zufall wurden Daten deutschlandweit aus dem Melderegister gezogen und Menschen per Post kontaktiert.

- In fünf Gemeinden wurden Menschen, die angeschrieben wurden, sich aber nicht zurückgemeldet hatten, zusätzlich an der Haustür aufgesucht, um sie für eine Teilnahme zu gewinnen.

- Personen wurden über Multiplikatoren (bspw. Vereine oder Verbände) im Umfeld des Veranstaltungsortes Fulda kontaktiert.

- Interessierte Teilnehmende der vergangenen Ariadne-Bürgerdeliberation bekamen die Möglichkeit erneut teilzunehmen.

Es meldeten sich 715 interessierte Bürgerinnen und Bürger zurück (siehe Abb. 3). Nach der Registrierung und Angabe persönlicher und soziodemografischer Daten, wurden geeignete Teilnehmende nach bestimmten Kriterien ausgesucht. Eine direkte Zusage erhielten Teilnehmende aus der letzten Ariadne-Bürgerdeliberationen in Phase 1 sowie Personen, die über aufsuchende Beteiligung oder Multiplikatoren gewonnen wurden. Die übrigen Plätze wurden mit dem Ziel größtmöglicher Perspektivenvielfalt vergeben. Für die abgefragten Kriterien wurde folgende Reihenfolge festgelegt:

• Geschlecht nach Zensus

• Einschätzung des Tempos der aktuellen Klimapolitik – Gleichverteilung der Antworten

• Bildungsabschluss – Personen mit niedrigem Bildungsabschluss wurden überrepräsentiert

• Altersgruppen nach Zensus

• Bundesland – Ostdeutschland wurde überrepräsentiert

• Migrationshintergrund nach Zensus

• Eigenheim/ Zur Miete (für den Bereich Wärme)

• Besitz Verbrenner/ E-Auto (für den Bereich Verkehr)

• Monatliches Nettoeinkommen

Insgesamt wurden 155 Bürgerinnen und Bürger ausgewählt und erhielten eine Zusage zum Ariadne-Bürgerdialog. Damit waren es fünf zusätzliche Personen, da erfahrungsgemäß mit einer Ausfallquote zu rechnen ist. Letztlich nahmen 149 Bürgerinnen und Bürger an der Ariadne- Bürgerdeliberation in Fulda am 1./2. Juni 2024 teil – ein kurzfristiger Ausfall trat im Themenbereich Verkehr auf.

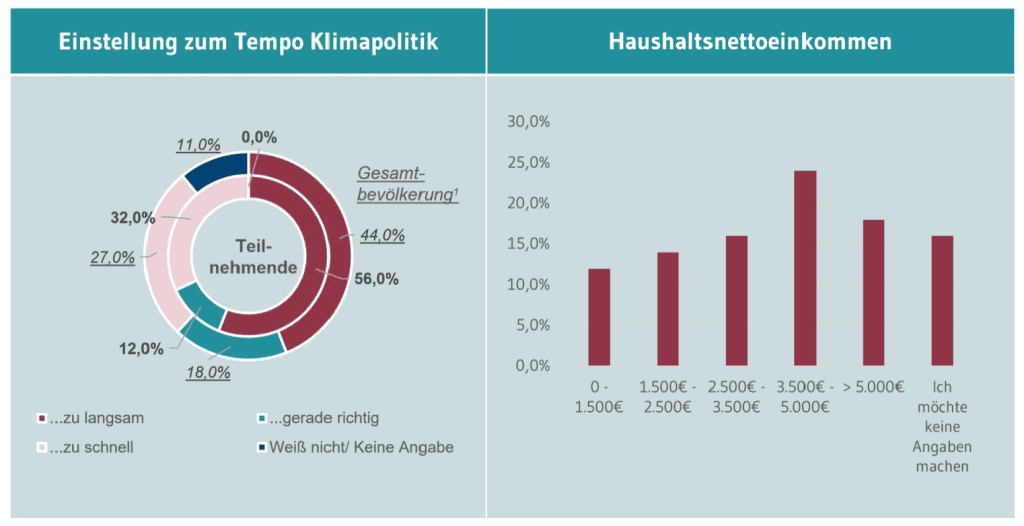

Die 50 Teilnehmenden für das Themenplenum Finanzierung der Klimapolitik verteilten sich über die soziodemografischen Merkmale Geschlecht, Migrationshintergrund und Alter angelehnt an den Zensus. In Bezug auf ihre Einstellung zur Klimapolitik waren sie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung etwas progressiver eingestellt, aber auch kritische Stimmen waren vertreten. 56 % der Teilnehmenden gaben bei der Registrierung an, dass ihnen das Tempo der Klimapolitik in Deutschland zu langsam sei. Im ARD-Deutschland-Trend von April 20236https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3339.html waren nur 44 % dieser Ansicht. 32 % der registrierten Teilnehmenden fanden das Tempo zu schnell, was fünf Prozentpunkte mehr sind im Vergleich zu den Befragten im ARD-Deutschland-Trend. Die Werte für die Angabe „gerade richtig“ lagen bei den Teilnehmenden der Bürgerdeliberation bei 12 % und bei den ARD-Befragten bei 18 %, wodurch sich eine Differenz von sechs Prozentpunkten ergibt. Die Angabe „Weiß nicht/ Keine Angabe“ wurde bei den Teilnehmenden der Bürgerdeliberation nicht abgefragt. In Bezug auf das Nettohaushaltseinkommen waren in jedem der angegebenen Quintile Teilnehmende vertreten, dennoch sind höhere Einkommen überpräsentiert. Ein bedeutender Anteil wollte keine Angaben zum Einkommen machen.

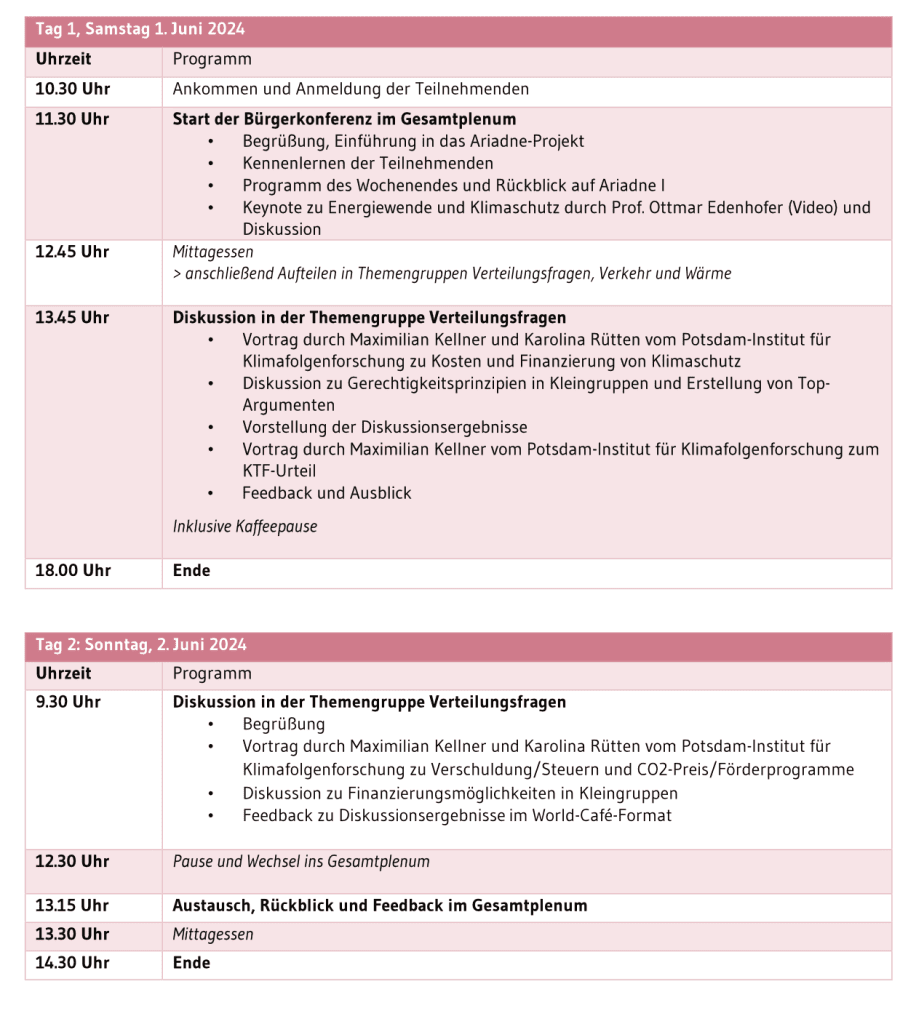

2.4 Ablauf der Bürgerkonferenz

Die Ariadne-Bürgerdeliberation fand für die Dauer von zwei Tagen (1. & 2. Juli 2024) in Fulda statt – ein Ort in der Mitte von Deutschland, um die Anreise für die Mehrheit der Teilnehmenden unkompliziert zu ermöglichen. Nach der Registrierung und einem gemeinsamen Kaffee, bei dem die Teilnehmenden miteinander ins Gespräch kamen, begann die offizielle Konferenz mit einer Einführung und ausführlichen Vorstellung des Projekts Ariadne sowie der Forschenden im Gesamtplenum. Es wurde erläutert, was die Ziele von Ariadne und der Bürgerbeteiligung sind, wie der Gesamtprozess der Bürgerdialoge abläuft und warum die drei Themenschwerpunkte Verkehr, Wärmewende und Verteilung gewählt wurden. Im Anschluss an die Präsentation bestand die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Anschließend wurden verschiedene Methoden zum gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmenden angeleitet. Außerdem fand eine Sensibilisierung für eine gut gelingende Diskussion und eine Reflexionsübung zu verschiedenen Kommunikationstypen statt. Nach der Einführung im Gesamtplenum teilten sich die Teilnehmenden in die Themen-Plena auf, um dort in Kleingruppen an Tischen über spezifische Fragestellungen zu diskutieren. Bei den Tischgruppen gab es jeweils eine moderierende Person aus dem Team von ifok, die die Teilnehmenden durch die verschiedenen Sitzungen leitete und Ergebnisse dokumentierte. Wichtig ist, dass kein Konsens gefunden werden musste. Zentrale Argumente wurden an Stellwänden festgehalten, die in den Themen-Plena vorgestellt wurden und zur Nachbereitung der Konferenz dienten.

Vorher-Nachher-Befragung

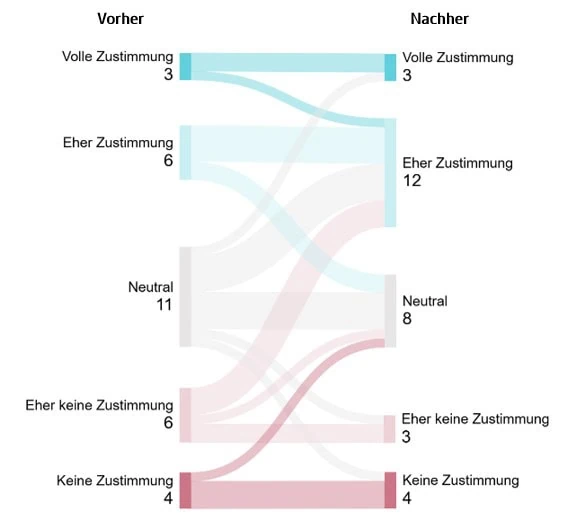

Gestützt wurde die Deliberationssynthese der Bürgerkonferenz durch eine Vorher-Nachher-Befragung, die einige, aber nicht alle Deliberationsfragen abdeckte. Sie diente dazu, die Positionen der Bürgerinnen und Bürger zu einer Reihe von Politikmaßnahmen zu erheben und zu ermitteln, ob eine Veränderung der Bewertung einzelner Politikoptionen durch die Bürgerdeliberation stattgefunden hat. Dazu wurde eine fünfstufige Likert-Skala genutzt (stimme zu/ eher zu/ teils-teils/ stimme eher nicht zu/ stimme nicht zu) sowie jeweils die Möglichkeit gegeben, auf einem leeren Feld Begründungen zu hinterlassen. Die Teilnehmenden wurden einige Tage vor der Bürgerkonferenz gebeten, den Vorher-Fragebogen und am Ende der Bürgerkonferenz, den Nachher-Fragebogen auszufüllen. Die Veränderungen wurden ausgewertet und in sogenannten Sankey-Diagrammen dargestellt (siehe Kapitel 4). Grundsätzlich interessant ist, dass sich die Positionen bei einigen Fragen sichtbar verändert haben. Aber auch die Begründungen zu den Positionen waren nach der Bürgerkonferenz differenzierter7Die Zitate der Begründungen der Teilnehmenden wurden in den entsprechenden Abschnitten unten für eine bessere Lesbarkeit leicht angepasst..

Hier gilt es anzumerken, dass die Bewertung von Einzelthemen durchaus von vielen Faktoren beeinflusst werden kann und somit eine ablehnende oder zustimmende Haltung vor der Bürgerkonferenz auch durch Medienberichte oder das Einlesen in die Borschüren bereits beeinflusst werden konnte. Ob sich die Einstellungen nach der Bürgerkonferenz dauerhaft verändern, kann im Rahmen der Befragung nicht untersucht werden. Da nicht alle Bürgerinnen und Bürger die Fragebögen korrekt ausgefüllt hatten8Die Teilnehmenden wurden gebeten, einen individualisierten und anonymen Code basierend auf Zahlen und Buchstaben, die sich aus den Namen der Eltern und Geburtsdaten ableiteten, auf ihren Vorher-Nachher-Fragebögen zu Vergleichbarkeit festzuhalten. Einige Codes waren nicht vergleichbar, da sie anscheinend auf einem der Fragebögen falsch beantwortet wurden., fiel die auswertbare Antwortrate (Zahl der Beobachtung „n“) pro Fragebogen geringer aus als die eigentliche Teilnehmendenzahl.

3. Klimapolitik langfristig finanzieren

3.1 Ausgangslage

Die Kosten des Klimawandels einerseits und die Finanzierung klimapolitischer Maßnahmen andererseits sind bedeutende Größen für die Gestaltung einer langfristig tragfähigen Wirtschaft und Gesellschaft. Der in Deutschland etablierte Klima- und Transformationsfonds (KTF) ist ein zentrales Finanzierungsinstrument, um klimafreundliche Technologien zu fördern, Emissionen zu reduzieren und unabhängiger von fossilen Energieimporten zu werden (BMWK o.J.). Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im November 2023, das die Umwidmung ursprünglich zur Bewältigung der Corona-Krise genehmigter Kreditermächtigungen für den KTF untersagte, erreichte die Debatte über die Finanzierung der Klimapolitik in Deutschland einen neuen Höhepunkt. Die daraus resultierenden Kürzungen in Höhe von 60 Milliarden Euro erforderten eine Neustrukturierung des KTF, von der zentrale Investitions- und Förderprogramme für klimafreundliche Technologien betroffen sind. Zwar konnte der KTF durch moderate Kürzungen für das Jahr 2024 konsolidiert werden, in den Folgejahren sind jedoch Herausforderungen aufgrund stark geschrumpfter Rücklagen sowie einer volatilen Einnahmensituation zu erwarten, die sich aus den Einnahmen des Europäischen Emissionshandels sowie dem nationalen CO2-Preis speist. „Auch wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds kurzfristig nur moderate Auswirkungen hatte: Die volle Tragweite wird erst mit Zeitverzug deutlich“ (Illenseer/Schenk 2024, S. 6). Gleichzeitig ist die Einhaltung der deutschen und europäischen Klimaziele ohne ausreichende Finanzmittel nicht zu bewältigen.

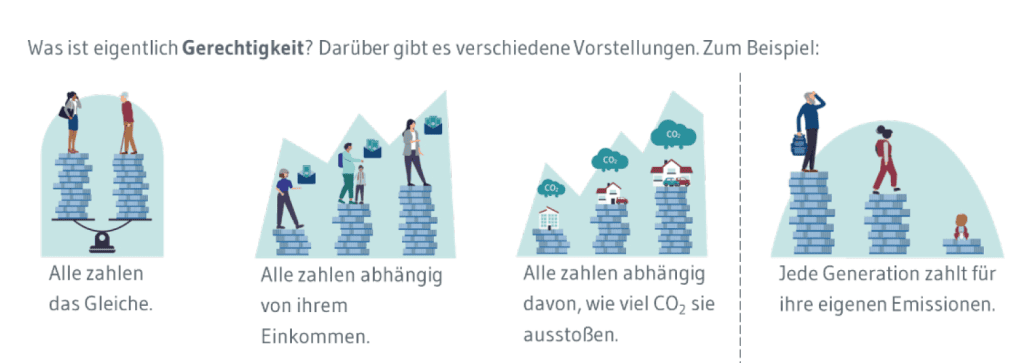

Ziel der Ariadne-Bürgerdeliberation ist es, Gerechtigkeitswahrnehmungen der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Umsetzung, Finanzierung und Verteilung der Kosten des Klimaschutzes zu verstehen. Dazu wurden den Teilnehmenden zunächst drei grundlegende Kategorien von Verteilungsgerechtigkeit vorgestellt (siehe Abb. 6): Alle Menschen sollen gleich stark belastet werden (Gleichheitsprinzip), alle Menschen sollen im Verhältnis zu ihrem Einkommen das Gleiche bezahlen (Leistungsprinzip) oder die Menschen, die am meisten CO2 ausstoßen sollen am meisten für den Klimaschutz bezahlen (Verursacherprinzip). Da auch Verschuldung bei der Finanzierung des Klimaschutzes eine Rolle spielt, wurde ergänzend das Prinzip der Generationengerechtigkeit diskutiert, wonach jede Generation für die eigenen Emissionen bezahlen muss.

3.2 Politikoptionen und Verteilungswirkung

Die Wahl des Instrumenten- und Finanzierungsmix ist eng mit der Verteilung von Kosten und Nutzen der Transformation hin zu einer klimaneutralen Wirtschaft zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen verknüpft. Der Staat kann hierbei entscheiden, in welchem Umfang und Mix CO2-Bepreisung, Förderungen und Ordnungsrecht zum Einsatz kommen. Da ordnungsrechtliche Vorschriften wie Verbote und Standards – mit Ausnahme von Kontrollkosten – keine direkten Auswirkungen auf den Staatshaushalt haben und somit keine mit deren Finanzierung verbundenen Verteilungseffekte aufweisen, konzentrieren sich die mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutierten Optionen auf eine Abwägung zwischen CO2-Preis und Förderung. Zudem verschieben diese beiden Optionen die relativen Preise von CO2-armen und CO2-intensiven Produkten: Der CO2-Preis macht CO2-intensive Produkte teurer und weist somit eine Lenkungswirkung auf. Dadurch wird es attraktiver, zu erneuerbaren Technologien zu wechseln. Die aus dem CO2-Preis generierten Einnahmen können auf vielfältige Weise genutzt werden, etwa zur Finanzierung von Förderprogrammen oder für eine kompensierende Rückerstattung an die Bürgerinnen und Bürger. Förderungen machen erneuerbare Technologien günstiger, sodass sie nicht nur an Attraktivität im Vergleich zu fossilen Alternativen gewinnen, sondern auch für einen größeren Teil der Bevölkerung erschwinglich werden. Gleichzeitig gehen Förderprogramme auch mit höheren Staatsaugaben einher. Diese müssen durch Steuererhöhungen, Verschuldung oder die Kürzung anderer Staatsausgaben finanziert werden.

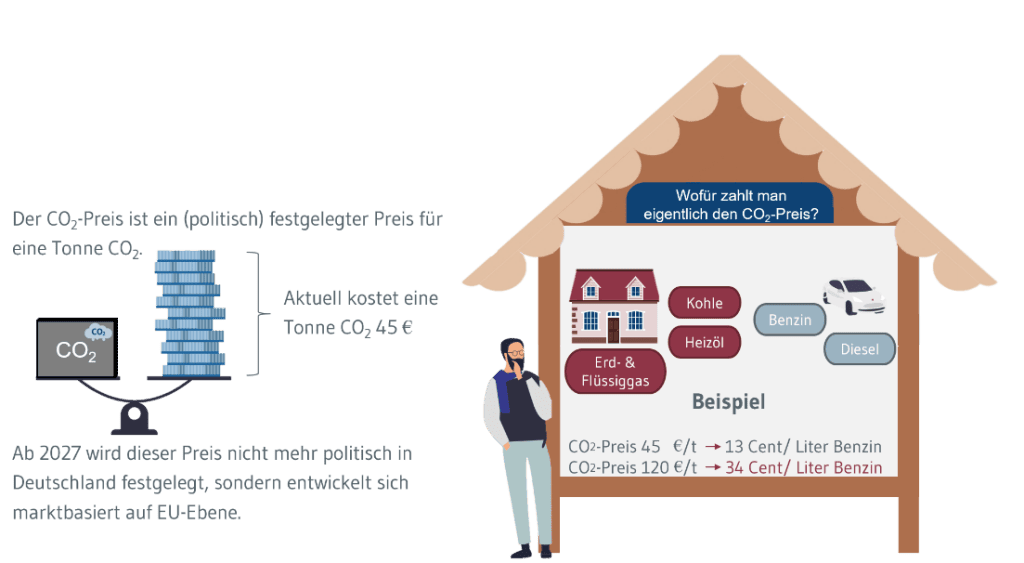

Die CO2-Bepreisung belastet alle Menschen im Verhältnis zu ihrem CO2-Konsum und entspricht damit dem Verursacherprinzip. Wenn Menschen an der Tankstelle fossile Kraftstoffe tanken oder bei ihrem Energieversorger Gas oder Öl kaufen, legt das aktuelle Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) fest, welcher CO2-Preis für jeden Liter beziehungsweise jede Kilowattstunde (kWh) als Aufschlag für die damit verbundenen CO2-Emissionen gezahlt werden muss. Im Benzinpreis sind beispielsweise in 2024 (bei einem CO2-Preis von 45 EUR pro Tonne) 13 Cent CO2-Preis pro Liter enthalten. Im BEHG ist ein Preispfad für CO2 von 2021 bis 2026 festgelegt. Ab 2027 wird der deutsche CO2-Preis in ein neues, EU-weites Handelssystem übergehen. Der Preis bildet sich von da an in einem Markt, der neben Angebot und Nachfrage durch Preisstabilitätsmechanismen bestimmt wird. Würde der Preis für eine Tonne CO2 im Rahmen des Handels beispielsweise auf 120 Euro steigen, würde sich dies in einem CO2-Preis von 34 Cent pro Liter Benzin niederschlagen (siehe Abb. 7). Um die finanzielle Belastung einkommensarmer Bevölkerungsgruppen bei steigenden CO2-Preisen abzufedern, weil sie als Mietende zum Beispiel keinen Einfluss auf das Heizungssystem haben, werden verschiedene Rückerstattungsoptionen an die Bevölkerung, zum Beispiel als Klimageld diskutiert. Im Jahr 2024 wurden 11 Mrd. Euro an Einnahmen aus dem CO2-Preis im Rahmen des BEHG erwartet. Damit hätte ein Klimageld von 140 Euro pro Jahr an jede Person in Deutschland (auch Kinder) ausgezahlt werden können – insofern die gesamten Einnahmen rückerstattet werden. Andere diskutierte Optionen sind regional oder sozial gestaffelte Rückzahlungen. Ein regional gestaffeltes Klimageld, wie es in Österreich ausgezahlt wird, orientiert sich am Wohnort und der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr – je schlechter die Anbindung, umso höher die Auszahlung pro Haushalt9Siehe Bundesministerium Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie Österreich (o.J.): https://www.klimabonus.gv.at/#gutschein.. Eine sozial gestaffelte Kompensation orientiert sich am Einkommen, wobei verschiedene Modelle denkbar sind. Bisher gibt es jedoch keine klare Entscheidung bezüglich der Auszahlung eines Klimageldes in Deutschland.

Ariadne-Informationsbroschüre (eigene Darstellung)

Durch Förderprogramme übernimmt der Staat einen Teil der Kosten für die Investition in erneuerbare Technologien. Förderungen können sowohl an Unternehmen als auch an Haushalte gezahlt werden und vielfältig ausgestaltet sein. So wurden vom Bund bis Ende 2023 4.500 Euro beim Kauf eines E-Autos übernommen104.500 galten bis zu einem Listenpreis von unter 40.000 EUR, bei höheren Listepreisen betrug die Förderung 3.000 EUR, Autos über 45.000 EUR waren nicht mehr förderfähig (siehe BAFA 2022). Stand: 01.01.2023.. Für Wärmepumpen sehen aktuelle Förderprogramme dagegen eine prozentuale Übernahme der Anschaffungskosten vor. Der übernommene Anteil der Kosten hängt dabei auch vom Einkommen der Antragstellenden ab. Als Förderung in der Industrie wurde beispielsweise der Hochlauf der Wasserstofftechnologie unterstützt. Je nachdem was gefördert wird, profitieren verschiedene Einkommensgruppen von staatlichen Förderungen. Werden hochpreisige Investitionsgüter (wie beispielsweise E-Autos) gefördert, kommen diese eher reicheren Haushalten zu Gute. Ohne sehr hohe Fördersätze können Menschen mit geringen Einkommen und Vermögen den Differenzbetrag selbst nach Förderung nicht zwangsläufig aufbringen. Gleichzeitig erhalten Personen die Förderung, die auch ohne staatliche Zuwendung eine Anschaffung getätigt hätten.

3.3 Finanzierungsoptionen und Verteilungswirkung

Die Zusammensetzung des Politikmix bestimmt, welche Rolle staatliche Finanzierungsfragen in der Klimapolitik spielen. Der CO2-Preis benötigt keine zusätzlichen finanziellen Mittel und erzeugt im Gegenteil sogar öffentliche Einnahmen. Im aktuellen klimapolitischen Mix werden diese Einnahmen für die Finanzierung von Förderprogrammen genutzt (vgl. Illenseer/Schenk 2024). Werden die Förderkosten dadurch jedoch nicht vollständig gedeckt, müssen weitere staatliche Einnahmen generiert oder andere Ausgaben gekürzt werden. Da die Kürzung anderer Staatsausgaben sehr komplex ist und nur schwer für verschiedene Budgethöhen skaliert werden kann, werden in der Deliberation die Optionen Steuererhöhungen und Staatsverschuldung vorgestellt.

Finanzierung von Förderprogrammen

Ariadne-Informationsbroschüre (eigene Darstellung)

Mehrwert- und Einkommensteuer

(eigene Darstellung nach Bach et al. (2016))

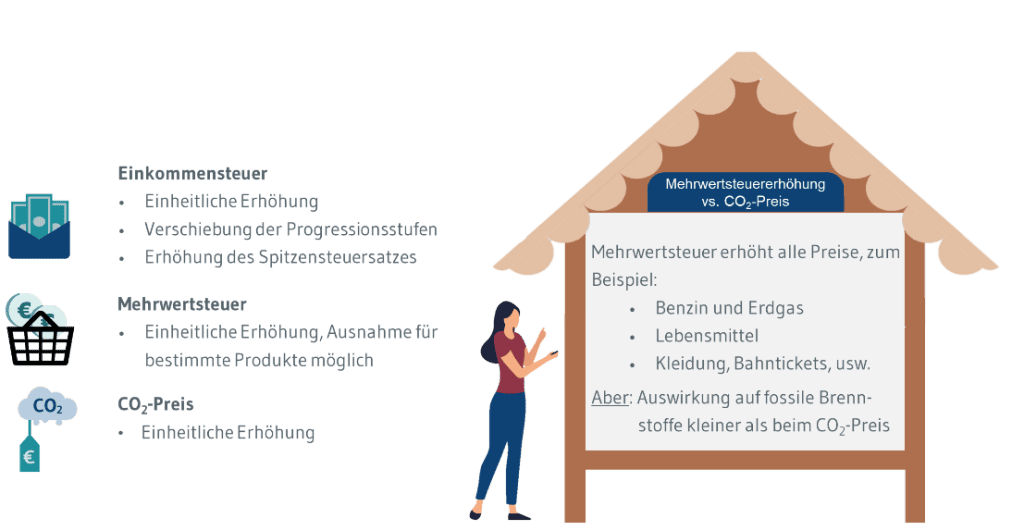

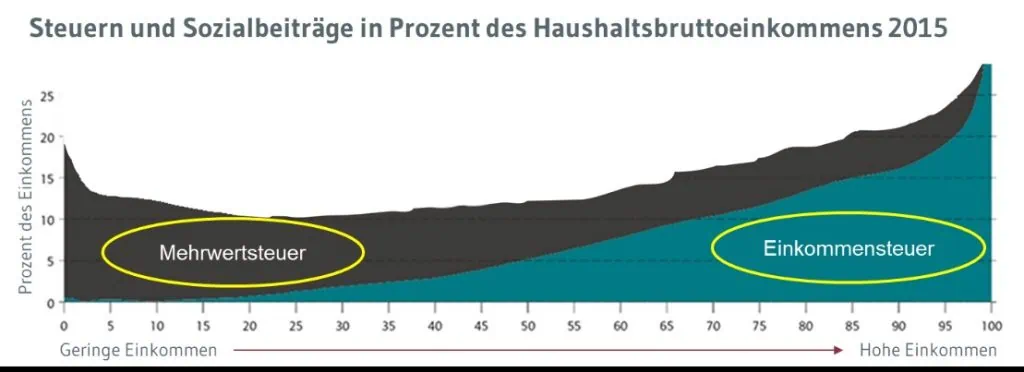

Im komplexen System der von Bund, Länder und Gemeinden in Deutschland erhobenen Steuern, sind Steuererhöhungen in vielfältiger Form möglich. Dadurch unterscheiden sich auch die Verteilungseffekte stark, je nachdem welche Steuern auf welche Art angepasst werden. Um die unterschiedlichen Effekte illustrativ darzustellen, wurden mit den Teilnehmenden, neben dem CO2-Preis als Finanzierungsinstrument, exemplarisch eine Anpassung der Einkommensteuer oder Erhöhung der Mehrwertsteuer im Detail diskutiert (siehe Abbildung 8). Diese beiden Steuerarten machen einen Großteil der Steuereinnahmen in Deutschland aus und bieten das Potenzial genügend zusätzliche Einnahmen für die Finanzierung von umfassenden Förderprogrammen zu erwirtschaften. So kann die Einkommensteuer entweder einheitlich für alle Einkommensgruppen erhöht werden und damit zu einer gleichen Belastung für alle Menschen führen oder aber durch eine Verschiebung der Progressionsstufen oder Erhöhung des Spitzensteuersatzes die Finanzierung auf reichere Haushalte verlagert werden. Bei einer Erhöhung der Mehrwertsteuer steigen die Preise für alle Güter um einen einheitlichen Prozentsatz. Da einkommensschwächere Haushalte jedoch einen größeren Anteil ihres Einkommens für Konsum ausgeben, wären diese auch stärker von einer Mehrwertsteuererhöhung betroffen (siehe Abbildung 9).

Der Staat kann auch weitere Schulden aufnehmen, um Förderprogramme zu finanzieren. Die in 2024 noch aktuelle Schuldenbremse sieht zwar keine Neuverschuldung in einem signifikanten Rahmen vor, es sind aber alternative Schuldenregeln denkbar, die einen stabilen Staatshaushalt erlauben. Wichtig ist hier die Unterscheidung zwischen Verschuldung, die zur Finanzierung von heutigen Konsumausgaben genutzt wird, von denen zukünftige Generationen nicht profitieren und Investitionsschulden, durch die ein Gegenwert geschaffen wird, der auch zukünftigen Steuerzahlenden zur Verfügung steht. Diese Abgrenzung von Konsum- und Investitionsschulden bezeichnet man als „Goldene Regel“. Hier wäre eine Erweiterung auf eine „Grün-Goldene Regel“ möglich: Alle Investitionen, die sicherstellen, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland sinkt, schaffen einen Gegenwert für zukünftige Generationen durch die Reduktion der Wahrscheinlichkeit von Klimaschäden. Damit ist das Prinzip der Generationengerechtigkeit gewahrt.

Welcher Instrumenten- und Finanzierungsmix von Menschen präferiert wird, hängt einerseits davon ab, wie stark heute verschiedene Bevölkerungsgruppen mit den Transformationskosten belastet werden sollen. Andererseits ist zu entscheiden, welche Lasten die heutige Generation trägt und welche durch Verschuldung an zukünftige Generationen weitergegeben werden. Es war Aufgabe der Teilnehmenden, diese Abwägungen im Rahmen der Bürgerkonferenz zu deliberieren.

4. Ergebnisse der Deliberation: Bürgerperspektiven auf die Finanzierung von Klimapolitik

4.1 Ablauf und Methoden des Themenplenums

Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung des Ablaufplans im Themenplenum Verteilung wurden die Teilnehmenden gebeten, sich mit Farbkarten zu verschiedenen Aussagen zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen zu positionieren. Es wurde unter anderem gefragt, ob der Staat Geld für Klimaschutzmaßnahmen ausgeben sollte, und ob es fair sei, dass Personen mit höherem CO2-Fußabdruck höhere Kosten tragen. Bevor die Teilnehmenden in fünf moderierte Kleingruppen eingeteilt wurden, gab Karolina Rütten, Doktorandin am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), einen kurzen fachlichen Input zu den Kosten des Klimawandels, Kosten von Klimaschutzmaßnahmen und dem CO2-Fußabdruck verschiedener Bevölkerungsgruppen sowie zu verschiedenen Gerechtigkeitsprinzipien. In den anschließenden moderierten Diskussionen kamen Teilnehmende darüber ins Gespräch, wie Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden und welche Gerechtigkeitsprinzipien dabei Anwendung finden sollten. Die formulierten Argumente wurden in Pro und Contra aufgeteilt und im Plenum vorgestellt und diskutiert. Anschließend legte Karolina Rütten in einem Vortrag die Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils über die Corona-Hilfen für den Klima- und Transformationsfonds dar. Daraufhin wurden die Teilnehmenden ein zweites Mal gebeten, sich zu Aussagen rund um Verschuldung, Steuern und CO2-Preis zu positionieren und in Zweiergesprächen anzudiskutieren. Am nächsten Tag hielten Karolina Rütten und Maximilian Kellner, Postdoktorand am PIK, einen Vortrag zur Funktionsweise des CO2-Preises sowie zur Finanzierung von Förderprorammen. Im weiteren Verlauf diskutierten zwei Kleingruppen zur Frage, ob Klimaschutz eher über neue Schulden oder Steuern finanziert werden sollte. Die drei anderen Gruppen tauschten sich zu ihren Perspektiven zu CO2-Preis und Förderprogrammen aus. Die Kleingruppenarbeit erfolgte jeweils durch kurzes Journaling, das heißt alle Teilnehmenden überlegten für sich und machten sich Notizen. Anschließend tauschten sie sich in Zweiergesprächen aus, bevor die gesamte Gruppe unter Anleitung der Moderation diskutierte. Zum Schluss wurden die wichtigsten Argumente durch die Teilnehmenden markiert und Top-Argumente in der Gruppe formuliert. Dissens wurde ebenfalls festgehalten.

4.2 Bürgerperspektiven zu den Gerechtigkeitsprinzipien

Zum Einstieg in die Deliberation wurde mit den Teilnehmenden in allen Kleingruppen über Gerechtigkeitsprinzipen in der Finanzierung von Klimaschutz diskutiert: Von wem und wie sollten Klimaschutzmaßnahmen finanziert werden? Vier mögliche Gerechtigkeitsprinzipien wurde dazu vorgestellt: Verursacherprinzip, Generationengerechtigkeit, Zahlungsfähigkeit und gleicher Beitrag für alle.

Verursacherprinzip

Der Grundgedanke, dass Verursacher stärker zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen herangezogen werden, fand unter bestimmten Einschränkungen Zustimmung in allen Gruppen. Das Verursacherprinzip ermögliche eine starke Steuerung der CO2-Emissionen, was aus Sicht der Teilnehmenden positiv zu bewerten ist. Ebenso stärkt es durch eine direkte Kostenkonfrontation die Verantwortung für eigene Entscheidungen und eigenes Handeln. Gleichwohl betonten alle Kleingruppen die hohe Relevanz gesellschaftlicher Fairness: Es müsse sichergestellt werden, dass alle Menschen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, etwa durch bezahlbare Mobilität für Arbeitswege und soziale Teilhabe. Gleichzeitig sollte emissionsintensiver Luxus-Konsum, wie häufige Fernreisen mit dem Flugzeug, entsprechend dem Verursacherprinzip bepreist werden, sodass diejenigen, die besonders viel CO2 verursachen, auch die Kosten für ihre Emissionen tragen.

Viele Gruppen äußerten Bedenken, dass Menschen mit geringen finanziellen Mitteln, ältere Menschen oder Personen im ländlichen Raum überproportional belastet würden, da ihnen oft keine Alternativen, wie ein E-Auto oder der öffentliche Nahverkehr, zur Verfügung stehen. Auch wurde angesprochen, dass ältere Menschen oftmals keine Kredite mehr aufnehmen können, um in klimafreundliche Alternativen zu investieren. Andere Gruppen, wie Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftige, könnten Schwierigkeiten haben, ihr Konsumverhalten entsprechend anzupassen. Ein weiteres Problem wurde in den fehlenden Anreizen für wohlhabende Menschen gesehen, da sie sich höhere CO2-Kosten oder fossilfreie Alternativen problemlos leisten können. Dies würde dazu führen, dass vor allem finanzschwache Menschen überproportional belastet werden, was als unfair empfunden wurde. Schließlich wurde angemerkt, dass auch andere Ressourcen begrenzt sind und auch hier stärker auf das Verursacherprinzip gesetzt werden könnte.

Zahlungsfähigkeit

Im Rahmen der Kleingruppendiskussionen der Bürgerdeliberation wurde mehrheitlich die Auffassung vertreten, dass die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen sozial ausgewogen ausgestaltet werden sollte. Einerseits betonten alle Kleingruppen, dass einkommensstärkere Haushalte mehr zur Finanzierung betragen sollten, um soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten. Dabei wurde auch auf die Rolle des Sozialstaats verwiesen: Deutschland habe als Solidargemeinschaft die Verantwortung, Belastungen gerecht zu verteilen und dafür zu sorgen, dass einkommensschwache Haushalte nicht benachteiligt werden. Allerdings sahen die Teilnehmenden eine Schwierigkeit darin, zu bestimmen, ab wann jemand besonders zahlungsfähig ist. Eine Gruppe schlug als konkrete Maßnahme vor, einen festen Prozentsatz des Einkommens – etwa in Form eines „Klimaschutz-Soli“ – zu erheben. Von hoher Bedeutung sei hierbei die transparente Kommunikation über die Verwendung der Mittel sowie deren zweckgebundener Einsatz für Klimaschutzmaßnahmen. Andererseits sollten Finanzierungsdebatten im Klimaschutz keinen Arm-Reich-Konflikt befeuern. Es bestand die Sorge, dass eine primär einkommensbasierte Finanzierung des Klimaschutzes soziale Spannungen zwischen einkommensstarken und einkommensschwachen Gruppen verstärken könnte. Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass eine pauschale Verknüpfung von hoher Zahlungsfähigkeit mit hohem CO2-Ausstoß nicht in jedem Fall zutrifft. Personen mit hohem Einkommen, die jedoch emissionsarm leben, könnten unverhältnismäßig belastet werden. Dies wurde als potenziell ungerecht bewertet. Aus Sicht der Teilnehmenden ist daher eine differenzierte Ausgestaltung der Finanzierungsmechanismen erforderlich, um unerwünschte Fehlanreize zu vermeiden und die soziale Akzeptanz zu gewährleisten. Zahlungsfähigkeit sollte eher in Ergänzung zum Verursacherprinzip angewendet werden.

Gleicher Betrag für alle

Keine Kleingruppen sprach sich für einen gleichen Betrag für alle zur Finanzierung von Klimaschutz aus. Als Pro-Argument wurde lediglich festgehalten, dass diese Option einfach in der Umsetzung wäre. Letztlich wurde dieser Ansatz jedoch als ungerecht bewertet.

Generationengerechtigkeit

Die Frage nach dem Prinzip der Generationengerechtigkeit bei der Finanzierung von Klimaschutz sollte die Diskussion um Schuldenaufnahme anregen. Das Thema war gewissermaßen abstrakt und schwer greifbar, so dass einige Gruppen nur schwer Zugang dazu fanden. Eine Gruppe führte eine heftige Debatte über die Verantwortung der älteren Generationen in der Klimakrise. Eine ältere Teilnehmerin wies darauf hin, dass ältere Generationen eigentlich umweltbewusster gelebt haben als heutige jüngere Generation (weniger Plastik, weniger Fleisch und Fertiggerichte, etc.). Einerseits hätten zurückliegende Generationen durch fehlende Investitionen in Klimaschutz bereits Kosten und Lasten an jetzige und zukünftige Generationen vererbt, andererseits seien das Wissen und die Technologien früher nicht vorhanden gewesen. Einige Technologien seien noch immer nicht ausgereift beziehungsweise nicht wirtschaftlich, so dass eine vollständige Finanzierung aller notwendigen Maßnahmen ausschließlich im Hier und Jetzt als nicht realistisch und wirtschaftlich kaum tragbar eingeschätzt wurde. Dennoch sei es wichtig, jetzt zu investieren und notwendige Maßnahmen zielgerichtet umzusetzen und aufzugleisen. Schulden könnten auch als Investition in die Zukunft aufgefasst werden, die den Schaden und das Leid für zukünftige Generationen mindern. Mehrere Gruppen kamen zum Schluss, dass die Generationen in der Debatte nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen und der Respekt zwischen den Generationen gestärkt werden müsse, was im aktuellen, öffentlichen Diskurs zu kurz komme.

Zusammenfassung

In den Kleingruppendiskussionen traten grundlegende Verständnisfragen und normative Bewertungen zur Finanzierung und gesellschaftlichen Bedeutung von Klimaschutzmaßnahmen zutage. Trotz mehrfacher Erläuterungen, wie ein CO2-Preis erhoben wird, hatten einige Personen Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wie der individuelle CO2-Ausstoß berechnet wird. Einige befürchteten eine staatliche Überwachung.

In der gesamten Diskussion spielte in allen Gruppen die soziale Gerechtigkeit eine bedeutende Rolle. Die Beobachtung, dass mit gesellschaftlicher Teilhabe in vielen Fällen ein gewisser CO2-Ausstoß einhergeht – etwa durch Mobilität oder Energieverbrauch – sollte laut den Teilnehmenden in der Politikgestaltung entsprechend berücksichtigt werden, um beispielsweise einkommensärmere Gruppen nicht auszuschließen. Es wurde hinterfragt, ob dem Klimaschutz im öffentlichen Haushalt ausreichend Priorität eingeräumt werde. Statt ausschließlich neue Finanzierungsquellen in Betracht zu ziehen, sollten auch bestehende Mittel überprüft und gegebenenfalls umgeschichtet werden.

Darüber hinaus sprachen sich die Teilnehmenden dafür aus, nicht ausschließlich über Preissignale zu steuern. Stattdessen sollten auch ordnungsrechtliche Maßnahmen Anwendung finden, die klimaschädlichen Verhalten über Standards oder Gebote reduzieren. Ebenso wurde vorgeschlagen, durch eine gezielte Anpassung der Mehrwertsteuer, insbesondere durch eine deutliche Absenkung auf sieben Prozent oder weniger für klimafreundliche Produkte, zusätzliche Anreize für nachhaltigen Konsum zu schaffen.

Die Konkretisierung der Gerechtigkeitsprinzipien erfolgte im Anschluss über die Diskussion verschiedener Finanzierungsinstrumente. Drei Kleingruppen tauschten sich zu CO2-Preis und Förderprogrammen, zwei Kleingruppen zu staatlicher Verschuldung und Steuererhöhungen aus. In erster Linie ist der CO2-Preis ein Lenkungsinstrument und dient nicht per se der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen. Dennoch generiert er Staatseinnahmen, die verschiedentlich eingesetzt werden.

| Prinzipien in der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen Top-Argumente der Kleingruppen |

|---|

| Kombination Verursacherprinzip und Zahlungsfähigkeit: Das Verursacherprinzip wird befürwortet, da so jeder Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen kann. Gleichwohl muss gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden, als dass es Ausnahmen und Unterstützung für vulnerable Gruppen braucht. Deshalb sollte das Verursacherprinzip mit dem Prinzip der Zahlungsfähigkeit kombiniert werden. Transparenz von Preisen und Zweckgebundenheit: Wenn Preise erhoben werden, sollte transparent sein, welcher Anteil die Klimakosten widerspiegelt. Ebenso sollten die generierten Einnahmen zweckgebunden zum Schutz des Klimas eingesetzt werden. |

4.3 Bürgerperspektiven auf den CO2-Preis und Förderung

4.3.1 Deliberationsergebnisse

CO2-Preis

Der Einstieg in die Kleingruppenarbeit zu CO2-Preis und Förderung erfolgte über die Frage, wie stark sich die Teilnehmenden vom geltenden CO2-Preis betroffen fühlen. Vielen Teilnehmenden waren die geltenden Regelungen und die Höhe des CO2-Preises nicht bekannt. Andere verneinten die Lenkungswirkung des CO2-Preises, da sie ihn aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen nicht als spürbare Belastung wahrnähmen oder mangels verfügbarer klimafreundlicher Alternativen keine Verhaltensänderung vornehmen könnten:

„Persönlich fühle ich mich nicht gelenkt vom CO2-Preis. Nur wer Geld hat, um in die alternative Option zu finanzieren, wird gelenkt. Man selbst nimmt den CO2-Preis in Kauf und hofft, dass das Beste mit den Einnahmen passiert.”

(Teilnehmer mittleren Alters)

Weiterhin war eine junge Frau mit geringem Einkommen durch die für sie neuen Informationen über den steigenden CO2-Preis zunächst verunsichert und hatte Sorge, dass sie sich ihr Leben in Zukunft nicht mehr leisten könne.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurden Pro- und Contra-Argumente zum CO2-Preis erörtert und Voraussetzungen für die Zustimmung zu einem höheren CO2-Preis benannt.

Viele Teilnehmenden bezweifelten die Lenkungswirkung des aktuellen CO2-Preises, da dieser bislang als wenig sichtbar und vergleichsweise niedrig wahrgenommen wird. Bei wohlhabenden Bevölkerungsgruppen entfaltet der Preis, ihrer Ansicht nach, kaum steuernde Effekte, da sie etwaige Mehrkosten problemlos kompensieren könnten. Darüber hinaus könnten Menschen ohne klimafreundliche Alternativen ihr Verhalten nur begrenzt anpassen. Exemplarisch wurde der tägliche Arbeitsweg mit dem Auto genannt, der aufgrund fehlender öffentlicher Verkehrsmittel nicht anders zu bewältigen sei. Es wurde zudem diskutiert, ob ein rein nationaler CO2-Preis dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden könnte. Trotz dieser Kritikpunkte wurde das grundsätzliche Konzept eines CO2-Preises als Lenkungsinstrument im Sinne des Verursacherprinzips überwiegend befürwortet. Ein sichtbarer CO2-Preis trägt zur Sensibilisierung für den Klimaschutz bei und kann ein ressourcenschonendes Verhalten fördern. Hervorgehoben wurde auch der normative Wert selbstbestimmten Handelns. Allerdings gab es hierzu auch Dissens, da nicht alle Menschen die Freiheit hätten, auf Alternativen umzusteigen oder sich das klimaschädliche Produkt weiterhin zu leisten, wenn deren Nutzung sich durch den CO2-Preis verteuere. Vor diesem Hintergrund wurde der CO2-Preis als sozial ungerecht empfunden, da einkommensschwächere Haushalte im Verhältnis besonders belastet und dadurch potenziell von der Gesellschaft ausgeschlossen würden. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass ein stark ansteigender Preis ab dem Jahr 2027 für viele Menschen finanziell nicht mehr tragbar sei.

Positiv wurde gesehen, dass die Einnahmen aus dem CO2-Preis auch zur Finanzierung von weiteren Klimaschutzmaßnahmen genutzt werden können. Kritik gab es an der staatlichen Preisfestsetzung, die als willkürlich empfunden wurde. Zudem wurde Skepsis geäußert, da bislang kein „Klimageld“ vom Staat ausgezahlt wird. Es bestand auch Misstrauen, ob die Einnahmen sinnvoll verwendet werden.

Förderung

Zentrale Diskussionspunkte betrafen die grundsätzliche Bewertung klimaschutzbezogener Förderprogramme sowie die Frage, ob diese primär auf bestimmte sozioökonomische Gruppen – insbesondere einkommensschwache und einkommensmittlere Haushalte – ausgerichtet sein sollten.

Aus Sicht der Teilnehmenden bieten Förderprogramme eine gezielte Möglichkeit, Klimaschutz zu finanzieren. Sie tragen dazu bei, das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu stärken und die Motivation zu erhöhen, in klimafreundliche Technologien zu investieren. Gleichwohl profitieren häufig auch Menschen oder Unternehmen, die die Förderung nicht zwingend benötigen.

Sofern Förderprogramme gerecht gestaltet sind, können sie insbesondere auch einkommensschwache Haushalte bei klimafreundlichen Investitionen unterstützen. Allerdings wurden im Rahmen der Diskussion auch zahlreiche Herausforderungen im Hinblick auf deren Zugänglichkeit und Verteilungsgerechtigkeit thematisiert. Ein zentrales Gerechtigkeitsdefizit besteht nach Ansicht einiger Teilnehmenden darin, dass viele Menschen von Förderungen ausgeschlossen blieben, etwa weil sie nicht über Wohneigentum verfügen oder notwendige Voraussetzungen nicht erfüllen. Zudem fehle es vielen an Informationen über bestehende Programme. Dadurch profitierten häufig nur diejenigen, die am besten informiert sind, was zu sogenannten „Windhundeffekten“ führe – wie etwa beim Solar- oder Wallbox-Programm, bei dem nicht zwingend diejenigen zum Zug kommen, die es am dringendsten benötigen.

Der bürokratische Aufwand und die Verwaltungskosten von Förderprogrammen wurden kritisch gesehen. Diese sollten möglichst geringgehalten werden, was unter anderen durch eine Vereinfachung der Antragstellung gelingen könnte. Hinzu kommt, dass Bürgerinnen und Bürgern häufig nicht wissen, wie und warum ein bestimmtes Förderprogramm finanziert wird und andere Maßnahmen dagegen nicht: „Warum fördert und betreibt man nicht Oberleitungsbusse, die mit grünem Strom fahren“ – was eine Kleingruppe pointiert als exemplarischen Vergleich anführte.

| Bedingungen, zu denen die Teilnehmenden einen höheren CO2-Preis unterstützen würden Argumente der Kleingruppen |

|---|

| Um Akzeptanz für einen steigenden CO2-Preis und soziale Gerechtigkeit herzustellen, sollten ein Klimageld ausgezahlt und/oder klimafreundliche Alternativen gefördert werden. Es gab keinen Konsens, welche Personengruppen ein Klimageld erhalten sollte. Von einer Gruppe wurde vorgeschlagen, einkommensschwache Haushalte oder Pendler/Pendlerinnen nach österreichischem Modell zu unterstützen. Einer anderen Gruppe war wichtig, dass die Einnahmen zielgerichtet und transparent für Klimaschutz genutzt werden. Der CO2-Preis und das Preissystem sollten stabil und planbar sein. Bestenfalls wird der CO2-Preis von einem Expertengremium bestimmt, statt „willkürlich vom Staat festgelegt“. Klimaschädliche Subventionen sollten abgebaut werden. |

| Bedingungen, zu denen die Teilnehmenden Förderprogramme unterstützen Argumente der Kleingruppen |

|---|

| Die Teilnehmenden wünschen sich vor allem mehr Transparenz, bürgernahe Information und Unterstützung bei der Antragstellung sowie eine verlässliche Ausgestaltung von Förderprogrammen, um Planungssicherheit zu schaffen. Auch die Vereinfachung von Anträgen sowie die Bündelung der Antragsstellung ähnlicher Programme wurde mehrfach angeregt, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren. Wirkung und Relevanz der Programme sollten systematisch evaluiert und entsprechend priorisiert werden. Ein weiterer zentraler Punkt war die Bedingung einer stärkeren sozialen Staffelung: Förderungen sollten möglichst nach Einkommen differenziert oder über die Einkommenssteuer berücksichtig werden, um mehr soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten. Dadurch ließen sich zugleich Windhundeffekte reduzieren. |

4.3.2 Vorher-Nachher-Befragung zur Zahlungsbereitschaft und Fairness des CO2-Preises

Die Vorher-Nachher-Befragung zu den im Rahmen der Veranstaltung diskutierten Themen ermöglicht eine systematische Analyse der Einstellungsveränderungen der Teilnehmenden im Kontext der deliberativen Auseinandersetzung. Die methodische Erfassung der Perspektiven erfolgte mittels einer fünfstufigen Likert-Skala, ergänzt durch qualitative Begründungsmöglichkeiten in einem offenen Antwortformat, die einen differenzierten Einblick in die zugrundeliegenden Argumentationsstrukturen gewähren.

Zahlungsbereitschaft Klimaschutz

In der Befragung wurden die Teilnehmenden gebeten, ihre Zustimmung zur folgenden Aussage zu anzugeben: „Ich bin grundsätzlich bereit, höhere Kosten für Benzin, Diesel, Heizöl und Gas zu tragen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.“ Die quantitative Auswertung zeigt eine substantielle Verschiebung der Einstellungsmuster nach der Deliberation.

Der Mittelwertvergleich der Vorher-Nachher-Befragung verdeutlicht diese Entwicklung auf einer numerischen Skala. Vor der deliberativen Auseinandersetzung lag der durchschnittliche Zustimmungswert bei 2,9 (auf einer Skala von 1 bis 5), während er nach der Konferenz auf 3,4 anstieg. Diese relevante Veränderung unterstreicht die positive Entwicklung in der grundsätzlichen Bereitschaft der Teilnehmenden, höhere Kosten für fossile Energieträger im Sinne des Klimaschutzes zu akzeptieren.

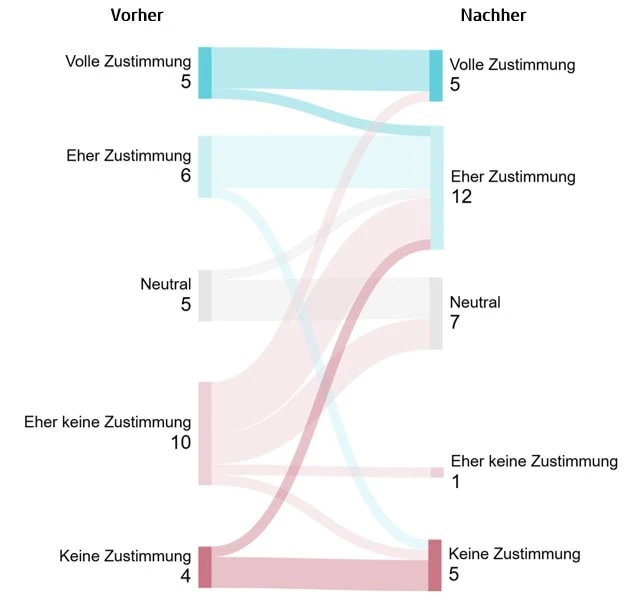

In der genaueren Betrachtung der Antwortmuster zeigt sich: Während vor der Konferenz 11 Personen dieser Aussage (eher) zustimmten, erhöhte sich diese Zahl auf 17 Personen nach dem deliberativen Austausch (siehe Abb. 10). Die ablehnenden Positionen verringerten sich deutlich von anfänglich 14 auf 6 Teilnehmende nach der Konferenz. Bei den unentschlossenen beziehungsweise neutralen Positionen ist ein leichter Anstieg von 5 auf 7 Personen zu verzeichnen.

grundsätzlich bereit, höhere Kosten für Benzin, Diesel,

Heizöl und Gas zu tragen, um einen Beitrag zum Klimaschutz

zu leisten.“ (n=30)

(eigene Darstellung)

Die Analyse der qualitativen Begründungen zeigt charakteristische Argumentationslinien zwischen den Positionsgruppen. Die Befürwortenden akzeptieren grundsätzlich zusätzliche Kosten für Klimaschutz und bringen dies in den Zusammenhang mit dem Verursacherprinzip. Sie knüpfen ihre Zahlungsbereitschaft an spezifische Bedingungen. Besonders wichtig ist ihnen, dass die Einnahmen transparent verwendet und gezielt für Klimaschutzmaßnahmen eingesetzt werden. Ebenfalls nennen sie Gerechtigkeitsaspekte: Steigende Preise dürfen die Haushalte nicht überfordern. Auch die Unentschlossenen führen distributive Gerechtigkeitserwägungen an, wobei faire Kostenverteilung und Entlastungsmechanismen für vulnerable Haushalte als zentrale Faktoren der Zahlungsbereitschaft fungieren. Die ablehnende Gruppe begründet ihre Haltung primär durch ökonomische Belastungsdiskurse – betont werden bereits bestehende finanzielle Herausforderungen in Krisenzeiten und die wahrgenommene Alternativlosigkeit. Statt Preise für fossile Kraftstoffe zu erhöhen, sollten ihrer Ansicht nach, klimafreundliche Alternativen eher gefördert werden.

Die nachfolgende Detailanalyse nach Positionierungskategorien erlaubt eine differenziertere Betrachtung der spezifischen Argumentationsmuster im Vorher-Nachher-Vergleich:

Befürwortende – (eher) Zustimmung:

Die Gruppe der Befürwortenden zeigte eine durchgehende Akzeptanz für klimabezogene Kostensteigerungen, wobei eine konzeptionelle Weiterentwicklung ihrer Argumentation im Zuge der Deliberation erkennbar wurde. Vor der Konferenz unterstrichen sie ihre grundsätzliche Bereitschaft, Kosten für effektive Klimaschutzmaßnahmen zu tragen. Dies verbanden sie mit der Forderung nach einer sozial gerechten Verteilung der Lasten und erkannten die lenkende Wirkung preislicher Anreize an. Im Anschluss an die Konferenz präzisierten die Teilnehmenden ihre Erwartungen: Sie hoben die Notwendigkeit einer zweckgebundenen Mittelverwendung für konkrete Klimaprojekte hervor. Einige Teilnehmende betonten zudem, wie wichtig es ihnen sei, dass die Belastung „steuerbar“ bleibe, also die Möglichkeit bestehe, durch eigene Einsparungen die persönliche finanzielle Last zu reduzieren. Der deliberative Prozess festigte somit den grundlegenden Konsens zum Klimaschutz, während gleichzeitig die Bedingungen für die Akzeptanz höherer Kosten genauer herausgearbeitet wurden.

Unentschlossene – teils/teils:

Bei den Unentschlossenen offenbarten sich differenzierte Haltungen, die sich im Laufe der Deliberation weiterentwickelten. Vor der Konferenz war ihre Zahlungsbereitschaft oft an Bedingungen geknüpft: Kosten müssten sozial tragbar sein und Maßnahmen eine klare Klimawirkung zeigen. Skepsis bestand hinsichtlich der Effektivität von Preisinstrumenten; gefordert wurden konkrete Alternativen wie der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Nach der Konferenz rückte bei vielen das Verursacherprinzip stärker in den Fokus, jedoch stets verbunden mit der Forderung, dass Belastungen finanziell tragbar bleiben müssten. Diskutiert wurden auch Ausgleichsmechanismen wie ein Klimageld und die Chance, durch höhere, gezielt eingesetzte Kosten das Klimabewusstsein zu steigern.

Ablehnende – (eher) keine Zustimmung:

Ablehnende Stimmen fokussierten vornehmlich auf die finanzielle Belastung. Bereits vor der Konferenz verwiesen sie auf hohe Lebenshaltungskosten und die angespannte Wirtschaftslage (Inflation, Krieg), was weitere Kostensteigerungen untragbar mache. Auch bereits getätigte Investitionen, beispielsweise in Erneuerbare Energien, wurden angeführt. Nach der Deliberation blieb die finanzielle Belastung das Kernargument, oft untermauert durch konkrete Beispiele („kein E-Auto“, „neue Gasheizung“). Die Forderung nach Alternativen wie Subventionen statt Kostensteigerungen wurde lauter. Vereinzelt klangen resignative Töne an („Ich werde es bezahlen, weil es keine andere Wahl gibt“), die auf einen empfundenen Zwang trotz Ablehnung hindeuten.

Fairness CO2-Preis

Ein weiterer Aspekt der Befragung widmete sich der normativen Bewertung klimapolitischer Finanzierungsinstrumente. Konkret wurden die Teilnehmenden zur Einschätzung der Aussage „Die CO2-Bepreisung ist eine faire politische Maßnahme, um den Klimaschutz in Deutschland zu finanzieren“ gebeten.

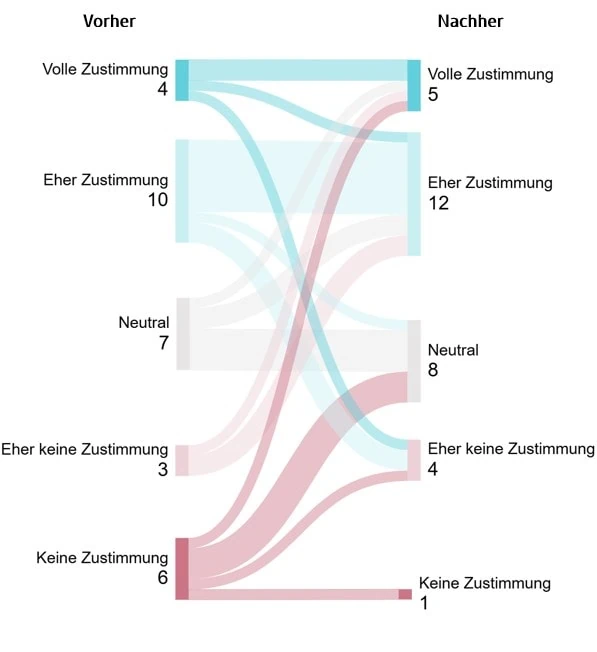

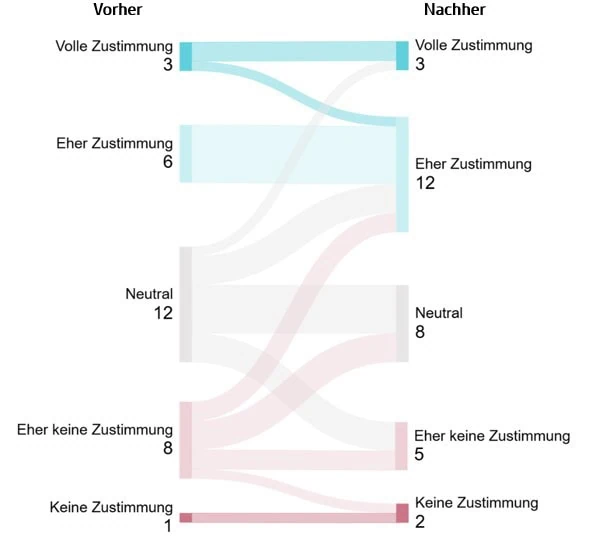

Der Deliberationsprozess führte zu einer positiveren Einschätzung der Fairness der CO2-Bepreisung: Der mittlere Zustimmungswert auf der fünfstufigen Skala stieg von 3,1 auf 3,5 an. Dieser Anstieg um 0,4 Punkte weist auf eine gewachsene wahrgenommene Gerechtigkeit der Maßnahme hin. Die disaggregierte Analyse der Einstellungsdynamiken, dargestellt im Sankey-Diagramm (siehe Abb. 11) erlaubt eine präzisere Identifikation der Verschiebungsmuster. Während vor der Konferenz 14 Personen der Aussage zur Fairness der CO2-Bepreisung (eher) zustimmten, erhöhte sich diese Zahl auf 17 Teilnehmende nach dem deliberativen Prozess. Die ablehnenden Positionen halbierte sich nahezu von anfänglich 9 auf 5 Personen. Im Bereich der neutralen beziehungsweise ambivalenten Einstellungen ist eine leichte Zunahme von 7 auf 8 Personen zu verzeichnen.

CO2-Bepreisung ist eine faire politische Maßnahme,

um den Klimaschutz in Deutschland zu finanzieren.“

(n=30) (eigene Darstellung)

Die Analyse der Begründungsmuster offenbart drei distinkte Argumentationslinien zur Fairnesswahrnehmung der CO2-Bepreisung. Die Befürwortenden konzeptualisieren das Instrument primär als notwendigen Lenkungsmechanismus, knüpfen ihre Akzeptanz jedoch an spezifische Bedingungen: zweckgebundene Verwendung der Einnahmen für Klimaschutzmaßnahmen und Entlastungsmechanismen für einkommensschwache Haushalte. Die Unentschlossenen offenbarten eine zwiespältige Haltung, die sowohl wissensbezogene als auch normative Aspekte umfasste: Einerseits bestand Unsicherheit über distributive Effekte und Mittelverwendung bei andererseits grundsätzlicher Anerkennung des Verursacherprinzips. Die Ablehnenden problematisieren hingegen die Verteilungsgerechtigkeit, insbesondere die wahrgenommene Ungleichbelastung ländlicher Räume. Außerdem sind sie skeptisch, ob preisliche Instrumente im Klimakontext den richtigen Anreiz setzen, vor allem wenn diese nur national gelten. Diese differenzierten Argumentationsmuster verweisen auf komplexe Bewertungsdimensionen jenseits aggregierter Zustimmungswerte.

Ein vergleichender Blick auf die argumentativen Entwicklungsmuster vor und nach der Bürgerkonferenz ermöglicht nun eine nuancierte Betrachtung der diskursbedingten Veränderungen innerhalb der unterschiedlichen Positionsgruppen:

Befürwortende – (eher) Zustimmung:

Vor der Konferenz betonten die Befürwortenden vor allem das Verursacherprinzip als normative Grundlage für die CO2-Bepreisung: Emissionsintensive Akteure sollten demnach finanzielle Verantwortung übernehmen. Die Lenkungsfunktion des Preissignals sahen sie als zentralen Mechanismus, der Akteure zu klimafreundlicheren Alternativen motiviere. Gleichzeitig äußerten Teilnehmende Bedenken bezüglich möglicher Kostenabwälzungen von Unternehmen auf Endverbraucher. Nach der Deliberation vertiefte und differenzierte sich diese Argumentation: Die grundsätzliche Zustimmung blieb, wurde aber durch präzisere Bedingungen ergänzt. Gefordert wurden zweckgebundene Mittelverwendung, eine ausreichend hohe Bepreisung für effektive Steuerung sowie soziale Ausgleichsmechanismen wie ein „Klimageld“. Besonders die Berücksichtigung einkommensabhängiger Belastungsunterschiede gewann an Bedeutung.

Unentschlossene – teils/teils:

Innerhalb der Gruppe der Unentschlossenen prägten vor der Deliberation gemischte Meinungen und Skepsis die Haltung zur sozialen Verträglichkeit der CO2-Bepreisung, insbesondere für einkommensschwache Haushalte. Einige äußerten Unsicherheit bezüglich der Effektivität von CO2-Zertifikaten und betonten, die Fairness der Maßnahme könne erst in der Umsetzung bewertet werden. Zentral war die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit. Nach dem Workshop verlagerte sich der Fokus: Die CO2-Bepreisung allein wurde zwar als nicht ausreichend, aber als potenziell sinnvoller Bestandteil eines Maßnahmenpakets gesehen. Zudem wurde der Wunsch nach zweckgebundener Verwendung der Einnahmen für Klimaprojekte und nach Kompensationen, etwa durch ein „Klimageld“ für einkommensschwache Haushalte, deutlich.

Ablehnende – (eher) keine Zustimmung:

Für die ablehnenden Teilnehmenden standen von Beginn an Zweifel an der grundsätzlichen Wirksamkeit der CO2-Bepreisung im Vordergrund. Vor der Deliberation kritisierten sie hauptsächlich, dass die Maßnahme Klimaschutz nicht fördere, da Kosten lediglich auf Endverbraucher abgewälzt und die Produktion ins Ausland verlagert würde – ohne positiven Umwelteffekt. Es gäbe bessere Lösungen, so der Tenor. In der Nachher-Befragung verschob sich der Fokus ihrer Argumentation teilweise: Die unverhältnismäßige Belastung für Menschen im ländlichen Raum rückte nun stärker in den Fokus, besonders die erhebliche Betroffenheit ländlich geprägter Gebiete mit ihrer strukturellen Abhängigkeit von individueller Mobilität. Zudem äußerten einige vermehrt Kritik an der als willkürlich empfundenen Umsetzung, insbesondere im internationalen Vergleich, und bekräftigten, die Bepreisung greife zu kurz und setze zu stark auf rein monetäre Lösungen.

4.3.3 Vergleich mit aktuellen repräsentativen Befragungen zu CO2-Preis und Förderung

Auch wenn die Bürgerdeliberation nicht darauf ausgelegt ist, statistisch repräsentative Ergebnisse zu erzielen, lohnt sich ein Vergleich mit repräsentativen Befragungen. So lassen sich die diskutierten Einstellungen und Bedingungen zu den einzelnen Politikinstrumenten und Maßnahmen besser einordnen und hinsichtlich ihrer Anschlussfähigkeit an den breiteren gesellschaftlichen Diskurs prüfen. Demnach deckt sich die Beobachtung, dass vielen der Teilnehmenden die geltenden Regelungen sowie die Höhe des CO2-Preises nicht bekannt waren mit Ergebnissen einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Diese stellt fest, dass sich 75 % der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hinsichtlich des CO2-Preises schlecht informiert fühlen. Über 20 % fühlen sich sogar gar nicht informiert (Behringer et al. 2024: 10). Dabei deuten die Daten des Instituts darauf hin, das mit der gefühlten Informiertheit auch die Akzeptanz der CO2-Bepreisung ansteigt (ebd.: 12). Auch wenn die Deliberation mehr leistet als nur die Bereitstellung von Informationen, zeigt unsere Vorher-Nachher-Befragung in eine ähnliche Richtung.

Die Teilnehmenden der Bürgerdeliberation forderten zur Erhöhung der Akzeptanz des steigenden CO2-Preises sowohl die Förderung klimafreundlicher Alternativen als auch ein Klimageld. In einer Studie des ifo-Instituts stieß eine Förderung von Investitionen auf klare Zustimmung bei den Befragten. Das Klimageld fand deutlich weniger Rückhalt, wobei die Befragten eine Auszahlung an besonders betroffene Haushalte präferierten (Blesse et al. 2024).

4.4 Bürgerperspektiven auf Steuererhöhung und Verschuldung zur Finanzierung von Klimamaßnahmen

4.4.1 Deliberationsergebnisse

Zwei Kleingruppen setzten sich mit der Frage auseinander, ob es aus Gerechtigkeitsperspektive vorzuziehen ist, die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen durch gegenwärtige Generationen – etwa in Form von Steuererhöhungen – oder durch zukünftige Generationen mittels staatlicher Verschuldung zu tragen.

Steuererhöhungen

Im Rahmen der Diskussion wurden verschiedene Argumente für und gegen eine Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen über Steuererhöhungen zusammengetragen. Angesichts der wachsenden Dringlichkeit des Klimawandels wurde betont, dass sofortiges Handeln notwendig sei, da sich spätere Maßnahmen als deutlich kostenintensiver und gesellschaftlich schwerer vermittelbar erweisen könnten. In Analogie zu einer Versicherung wurde hervorgehoben, dass frühzeitige, regelmäßige Beiträge langfristig zu einer geringeren jährlichen Belastung führten.

Ein weiterer Vorteil von Steuererhöhungen liegt aus Sicht der Teilnehmenden in ihrer Planbarkeit: Sie sind gut kalkulierbar, ermöglichen verlässliche jährliche Staatseinnahmen und stellen somit eine solide Grundlage für langfristige Investitionen dar. Zudem wurde betont, dass Steuererhöhungen gegenwärtig auch jene Bevölkerungsgruppen treffen würden, die wesentlich zum CO2-Ausstoß beitragen – was im Sinne des Verursacherprinzips als gerecht empfunden wurde. Auf diese Weise könnten künftige Generationen finanziell entlastet werden. Neben der intergenerationellen Gerechtigkeit wurde auch die globale Dimension betont: Deutschland als wohlhabendes Industrieland habe im internationalen Vergleich eine besondere Verantwortung, sich über finanzielle Mittel stärker für den Klimaschutz zu engagieren.

Auf der anderen Seite wurden auch kritische Stimmen laut, insbesondere mit Blick auf nationale Gerechtigkeitserwägungen und Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz. So wurde argumentiert, dass viele Menschen bereits heute an ihrer finanziellen Belastungsgrenze stünden und höhere Steuern als unzumutbar empfänden – insbesondere, wenn keine transparente und zweckgebundene Verwendung der Mittel erkennbar sei. Es wurde Skepsis geäußert, ob die Bevölkerung bereit sei, heute mehr zu zahlen, um Maßnahmen zu finanzieren, deren positive Effekte sich erst in der Zukunft zeigen. Gerade bei Bevölkerungsgruppen, die von den Auswirkungen des Klimawandels bislang wenig spüren, fehle oft das Gefühl einer unmittelbaren Gegenleistung. Eine „spürbare Rendite“ fehle, denn ein „nicht eingetretenes Unwetter“ ist so nicht unmittelbar als positiver Wert erfahrbar, wie eine Gruppe festhielt. Hinzu kommt die bereits hohe Steuerlast in Deutschland, die die Akzeptanz weiterer Erhöhungen tendenziell schmälert.

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, welche konkreten Steuerarten im Rahmen einer klimagerechten Finanzpolitik erhöht werden sollten. In diesem Zusammenhang fand insbesondere die Einführung eines klimaorientierten Solidaritätszuschlags („Klima-Soli“) Beachtung, der gezielt einkommensstärkere Bevölkerungsgruppen höher belasten und gleichzeitig zweckgebunden zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen ausgestaltet werden könnte. Kritisch hinterfragt wurde dieses Modell jedoch von einzelnen Teilnehmenden mit dem Hinweis, dass zusätzliche finanzielle Belastungen für wohlhabendere Haushalte potenziell kontraproduktive Effekte entfalten könnten – insbesondere dann, wenn dadurch Mittel für eigenverantwortliche Investitionen in klimaschonende Technologien wie Photovoltaikanlagen oder Elektromobilität fehlten. Als alternative Maßnahme wurde daher die Erhebung von Steuern auf Luxusgüter vorgeschlagen, während gleichzeitig eine steuerliche Entlastung klima-freundlicher Produkte befürwortet wurde. Ein weiteres Gegenargument betraf die zeitliche Komponente: Steuererhöhungen generieren womöglich nicht frühzeitig genug Staatseinnahmen in ausreichender Höhe, die in dringliche Klimainvestitionen fließen können. Auch wurde auf die unklare Zweckbindung von Steuereinnahmen hingewiesen – es bestehe das Risiko, dass künftige Regierungen mit den Mitteln nicht im Sinne des Klimaschutzes verfahren.

Verschuldung

Im Gegensatz dazu ermöglichen neue Staatschulden als alternative Finanzierungsquelle eine sofortige Bereitstellung finanzieller Mittel, wodurch dringend notwendige Investitionen in den Klimaschutz ohne zeitliche Verzögerung eingeleitet werden könnten. Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass eine zeitnahe Finanzierung umfangreicher Klimaschutzmaßnahmen möglicherweise bereits kurzfristige Verhaltensänderungen induzieren könnte, deren langfristige Wirkung sich positiv auf die Reduktion von Treibhausgasemissionen auswirken kann. Die Möglichkeit einer klaren zeitlichen und inhaltlichen Begrenzung der Verschuldung wurde ebenfalls als Vorteil betrachtet: Anders als bei neu eingeführten Steuern, die häufig dauerhaft Bestand haben, wäre eine Kreditaufnahme prinzipiell rückführbar und damit – so die Einschätzung einiger Teilnehmender – fairer ausgestaltet.

Aus einer intergenerationellen Perspektive wurde betont, dass eine Verschuldung einkommensschwache Haushalte gegenwärtig nicht zusätzlich belasten würde. Da auch künftige Generationen von den heutigen Klimaschutzinvestitionen profitierten, erscheine es aus Sicht einiger Teilnehmender gerechtfertigt, diese Generationen auch an der Finanzierung der Maßnahmen zu beteiligen. Kritische Stimmen verwiesen auf die potenzielle finanzielle Belastung zukünftiger Generationen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese selbst bislang kaum zur CO2-Belastung beigetragen hätten. Vor diesem Hintergrund wurde eine mögliche Verantwortungsverschiebung auf nachfolgende Generationen problematisiert. Auch wirtschaftliche Themen wurden von den Teilnehmenden angeschnitten: Die Aufnahme zusätzlicher Staatsschulden könne negative Effekte auf die Geldwertstabilität und die wirtschaftliche Entwicklung entfalten, was in der Folge zu einer Kostensteigerung für breite Bevölkerungsschichten führen könnte. Des Weiteren wurde auf mögliche Defizite in der Haushaltsdisziplin hingewiesen sowie auf die Gefahr ineffizienter Mittelverwendung nach dem „Gießkannenprinzip“. In diesem Kontext blieb die Frage offen, inwieweit staatliche Verschuldung tatsächlich ein faires und nachhaltiges Finanzierungsinstrument darstelle oder ob sie letztlich zu einer problematischen Verlagerung von Verantwortung auf künftige Generationen führe.

Zusammenfassende Betrachtung beider Optionen

Ein zentrales Ergebnis bestand darin, dass keine klare Präferenz zugunsten eines der beiden Instrumente vorlag. Vielmehr wurde die Kombination beider Ansätze als praktikabler Kompromiss angesehen.

Einigkeit bestand darin, dass – unabhängig vom gewählten Finanzierungsinstrument – Investitionen in den Klimaschutz stets ökonomisch effizient, sozial gerecht und ökologisch sinnvoll sein sollten. Nicht alle Klimaschutzmaßnahmen wurden dabei als gleichwertig betrachtet: Exemplarisch wurde eine einseitige Förderung der Elektromobilität angeführt, die im Vergleich zu Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau des Schienennetzes als weniger wirksam und sozial ungerechter bewertet wurden.

Während Verschuldung als kurzfristig wirksames und gesellschaftlich leichter vermittelbares Instrument beschrieben wurde, galten Steuererhöhungen als intergenerational gerechter, aber politisch sensibler. Über beide Gruppen hinweg herrschte Konsens darüber, dass eine Kombination beider Ansätze – bei klaren Kriterien der Maßnahmeneffizienz und -gerechtigkeit – die realistischste und nachhaltigste Lösung zur Finanzierung der Klimatransformation darstellt.

| Top Argumente zu Steuererhöhung und Verschuldung |

|---|

| Als Fazit hielten die Kleingruppen folgende Argumente fest: Es braucht beides: sowohl Verschuldung als auch Steuererhöhungen. Steuererhöhungen zur Finanzierung von Klimamaßnahmen sind dann gerecht, wenn sie einkom- mensstarke Gruppen stärker belasten als einkommensschwächere. Das ist gerecht, weil Perso- nen mit höherem Einkommen in der Regel auch den höheren CO2-Fußabdruck aufweisen. Schulden sollten nur unter der Bedingung aufgenommen werden, dass die bereitgestellten Mit- tel in sinnvolle und effiziente Klimaschutzmaßnahmen fließen und insbesondere in langfristige Infrastrukturen investiert werden. Schulden können als fair betrachtet werden, wenn dadurch Investitionen in Klimaschutz und in die Zukunft ermöglicht werden. Es sollte berücksichtigt werden, dass die heutige Generation be- reits bestehende Schulden aus vergangenen Generationen trägt und tilgt. |

4.4.2 Vorher-Nachher-Befragung Steuererhöhung und Staatsschulden

Steuererhöhung

Die Frage nach der Finanzierung des Klimaschutzes durch steuerliche Instrumente bildete einen weiteren zentralen Untersuchungsgegenstand in der Vorher-Nachher-Befragung der Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnehmenden wurden gebeten, ihre Zustimmung oder Ablehnung zur Aussage „Der Staat sollte Steuern erhöhen, um den Klimaschutz in Deutschland zu finanzieren“ auf einer fünfstufigen Skala anzugeben und ihre Position zu begründen.

Die Analyse der durchschnittlichen Antworten zeigt eine sichtbare Verschiebung in der Bewertung steuerlicher Finanzierungsansätze durch den deliberativen Prozess. Der Mittelwert stieg von 2,9 vor der Konferenz auf 3,2 nach der gemeinsamen Diskussion, was eine zunehmende Akzeptanz für steuerbasierte Klimafinanzierung nahelegt.

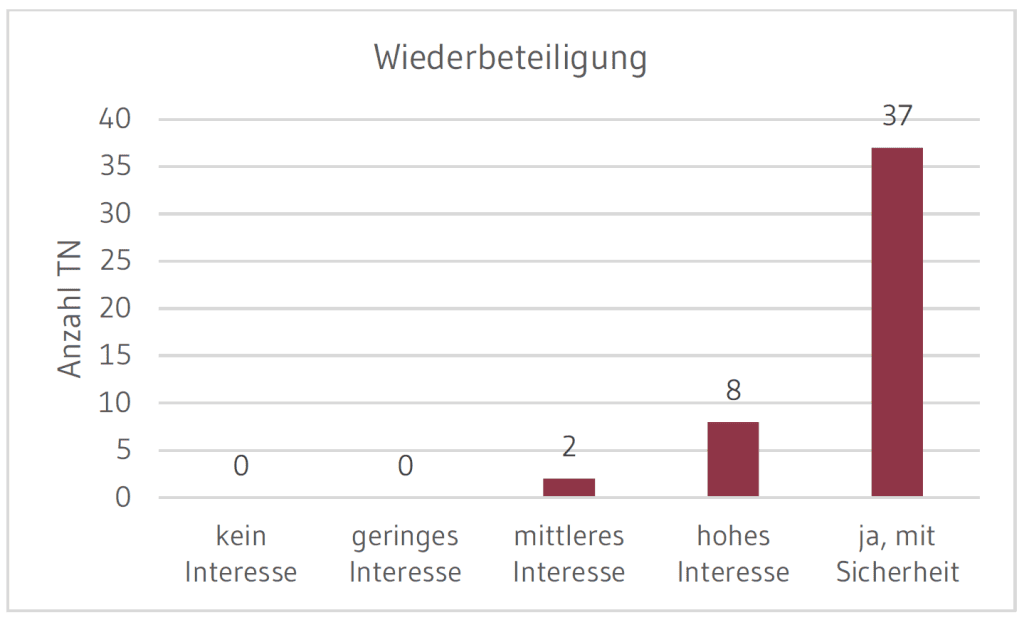

Das Sankey-Diagramm (Abb. 12) zeigt die Einstellungsveränderungen im Detail: Ein nennenswerter Teil der zuvor neutralen und skeptischen Teilnehmenden wechselte ins befürwortende Lager. Gleichzeitig zeigten einige der ursprünglich Ablehnenden eine Tendenz hin zu einer neutralen Position. Konkret stieg die Zahl der Befürwortenden von 9 auf 15 Personen im Verlauf der Bürgerkonferenz. Die Zahl der Ablehnenden sank von 10 auf 7 Personen, während sich die Gruppe der neutralen Teilnehmenden von 11 auf 8 Personen reduzierte.

sollte Steuern erhöhen, um den Klimaschutz in Deutschland

zu finanzieren“ (n=30) (eigene Darstellung)

Qualitative Begründungsmuster

In den offenen Antwortfeldern zeichnen sich drei charakteristische Bewertungsmuster ab. Befürwortende sehen Steuererhöhungen als notwendiges Finanzierungsinstrument für den Klimaschutz, knüpfen ihre Zustimmung jedoch an eine zweckgebundene Verwendung der Mittel und soziale Ausgewogenheit der Belastung. Die Unentschlossenen bewegen sich in einem Spannungsfeld zwischen Anerkennung des Finanzierungsbedarfs und Bedenken hinsichtlich sozialer Gerechtigkeit – sie präferieren gezielte Maßnahmen wie Luxus- oder Vermögenssteuern. Die ablehnenden Stimmen verweisen auf eine bereits hohe Steuerlast und zweifeln an der Effektivität und Transparenz staatlicher Ausgabenpolitik. Einige plädieren für alternative Ansätze wie Konsumverzicht anstelle steuerlicher Mehrbelastungen. Diese Begründungsmuster verdeutlichen, wie eng die Bewertung steuerlicher Klimafinanzierung mit Gerechtigkeitsvorstellungen und Vertrauensfragen verknüpft ist.

Um die Veränderungen in den Begründungen näher zu beleuchten, betrachten wir nachfolgend, wie sich die Argumentationen der verschiedenen Positionsgruppen durch den diskursiven Austausch entwickelt haben.

Befürwortende – (eher) Zustimmung: