Die Energiewende-Debatte drehte sich zuletzt stark um die Kosteneffizienz.

Ein Sondervermögen schafft zwar neue finanzielle Spielräume, jedoch sind gleichzeitig die Investitionsbedarfe für eine Transformation unseres Energiesystems beträchtlich – und die wirtschaftliche Lage ist angespannt.

Das Kopernikus-Projekt Ariadne legte im März einen Szenarienreport vor, der die nötigen energiewendebezogenen Investitionen in allen Sektoren bis zum Zieljahr 2045 mit jährlich 116 bis 131 Milliarden Euro berechnet. Dabei ist wichtig zu differenzieren, dass der zusätzliche volkswirtschaftliche Aufwand zur Erreichung der Klimaneutralität mit 16 bis 26 Milliarden Euro pro Jahr, circa 0,4 bis 0,7 Prozent der aktuellen Wirtschaftsleistung, deutlich unter den Bruttoinvestitionen liegt, da erhebliche Einsparungen beispielsweise für den Import von fossilen Energien auftreten. Der Umbau unserer Energiewirtschaft, insbesondere der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung und der Stromnetze, induziert mit 52 bis 60 Milliarden Euro jährlich den größten Investitionsbedarf, gefolgt von der Wärmewende im Gebäudebereich mit 40 bis 50 Milliarden Euro jährlich.

In den Ariadne-Modellen lassen sich einige Hebel identifizieren, die Investitionsbedarfe und dadurch auch Nettokosten erheblich senken können. Dazu gehört beispielsweise der verstärkte Einsatz von marktbasierten Instrumenten, wodurch insbesondere die fiskalischen Auswirkungen gemindert werden können.

Wichtigste Komponente: Elektrifizierung

In den Ariadne-Szenarien bestätigt sich ein weitläufiger Trend: Die direkte Elektrifizierung ist in den meisten Endnutzungssektoren der effizienteste und kostengünstigste Transformationspfad. Das gilt insbesondere für Straßen, wo batterieelektrische Fahrzeuge zunehmend Kostenvorteile aufweisen. Grüne Moleküle, beispielsweise Biokraftstoff oder grüner Wasserstoff, sind essentiell für die Stahl- und Chemieindustrie sowie für Flug- und Schiffsverkehr. Aufgrund der hohen Kosten sollte ihr Einsatz aber auf Sektoren beschränkt bleiben, in denen die direkte Elektrifizierung nicht praktikabel ist. Durch die Elektrifizierung und einheimische Wasserstofferzeugung wird sich die Stromnachfrage in Deutschland bis 2045 voraussichtlich verdoppeln und das Stromsystem eine noch zentralere Bedeutung in Deutschlands Energieversorgung einnehmen. Der steigende Strombedarf erfordert einen starken Ausbau von erneuerbarer Stromerzeugung. Insbesondere Windkraft an Land und Freiflächen-Solar wirken besonders vorteilhaft in einem klimaneutralen Stromsystem.

Der Ausbau der Stromnetze und die Funktionsweise des Strommarktes werden zentral für das Gelingen, aber auch die Kosten der Energiewende sein. Die Szenarien zeigen, dass die Flexibilität im System sowohl durch steuerbaren Strombedarf als auch Back-up-Erzeugung elementar ist, um die dargebotsabhängige Erzeugung aus Erneuerbaren Energien auszugleichen.

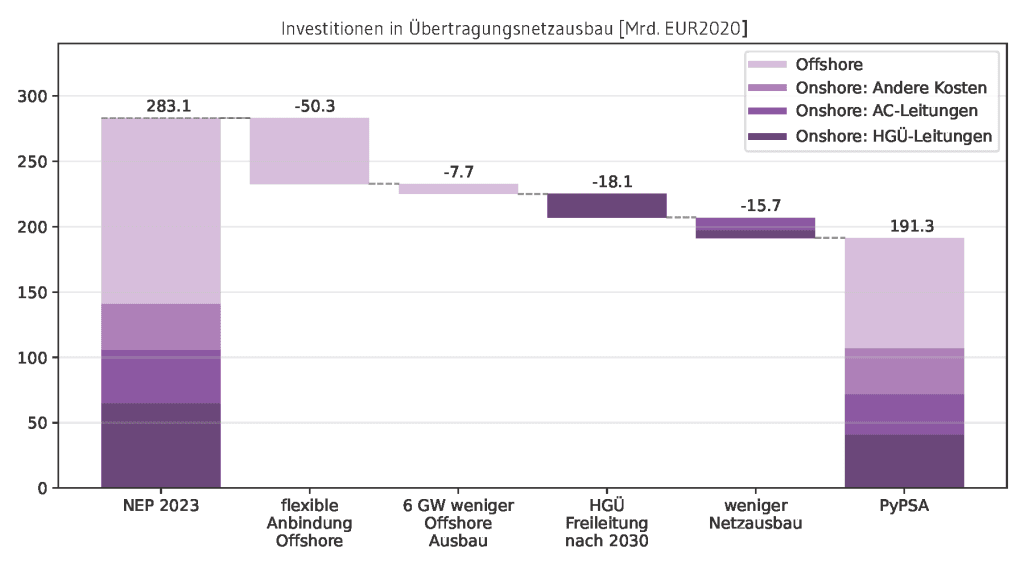

Der Ausbau des Stromnetzes wird bis 2045 mit insgesamt circa 600 Milliarden Euro Investitionen verbunden sein. Durch eine optimierte Planung, sind jedoch erhebliche Einsparungen von bis zu 92 Milliarden Euro möglich. Bei einer wohlfahrts-optimierten und integrierten Systemplanung findet eine Abwägung zwischen Ausbau von Netzen, Erzeugung und Flexibilität statt.

Die flexiblere Anbindung von Offshore-Windparks ist ein weiterer Kostenhebel. Derzeit wird die Anbindung von Offshore-Strom an das Verbundnetz bis nach Süd-Hessen geplant, um eine Überlastung des Stromsystems im Norden Deutschlands zu vermeiden. Eine Platzierung von Speichern und Elektrolyseuren in Küstengebieten, die den erzeugten Strom in Wasserstoff umwandeln und speichern, könnte erheblich zur Verminderung des Netzausbaus beitragen. Eine Minderung des Ausbaus für Offshore-Wind um 6 GW bis 2045, wie aktuell diskutiert, erreicht laut den Ariadne-Szenarien eine weitere, vergleichsweise kleinere Einsparungen.

Beim Ausbau der Stromnetze ab 2030 könnten circa 18 Milliarden Euro durch eine überirdische Verlegung der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitungen (HGÜ) eingespart werden. Auch wenn dies aus Akzeptanzgründen nicht in allen Fällen möglich sein wird, kann eine Priorisierung, wie auch im Koalitionsvertrag der neuen Regierung vorgesehen, relevante Einsparungen hebeln.

Welche regulatorischen Anpassungen sind nötig?

Eine Analyse der verschiedenen Transformationspfade verdeutlicht, dass der Einsatz marktbasierter Instrumente, die die Bereitstellung und Nutzung von Flexibilität anreizen, enormes Potenzial für Kosteneffizienz hat. Eine Flexibilisierung des Systems, auch auf den unteren Spannungsebenen, ist nötig, um auf die fluktuierende Einspeisung Erneuerbarer Energien reagieren zu können und die Systemkosten zu senken. Während Onshore-Wind und PV sich durch ihre Erzeugungsprofile im Energiesystem saisonal gut ergänzen, müssen sie durch Flexibilitätsoptionen, wie Batteriespeicher, E-Pkw, Wärmepumpen und Elektrolyseure ergänzt werden.

Um auch kleineren Einheiten, wie zum Beispiel E-Pkw, zu ermöglichen, ihre Flexibilität am Markt anzubieten, bedarf es Preissignalen. Variable Strompreise und Netzentgelte können für Industrie, Gewerbe und Haushalte einen Anreiz darstellen, flexibel auf das Erzeugungsangebot zu reagieren und so Kosten zu senken. Ihre Einführung und die Installation der dafür nötigen digitalen Messtechnik im Stromsystem (Smart-Meter Rollout) sollten entsprechend hohe politische Priorität haben.

Ein zentraler Faktor für ein effizientes Energiesystem ist die Einführung örtlich differenzierter Preise durch eine Teilung der einheitlichen Stromgebotszone in Deutschland. Einerseits reizen örtlich differenzierte Preise eine netzdienliche Platzierung von Erzeugungs-, Speicher- und Verbrauchseinheiten an, andererseits eine netzdienliche Nutzung von Flexibilität. Die Modellierung zeigt, dass die Netzentgelte durch eine optimierte Planung mit regionalen Preisen deutschlandweit durchschnittlich um 7,5 Cent pro kWh sinken können. Dabei sind die Preisvorteile überall größer als die regionalen Preisunterschiede, so dass alle Regionen profitieren würden.

Abschließend ist ein wirksamer sektorspezifischer Politikmix, bestehend aus einer effektiven CO2-Bepreisung sowie ordnungsrechtlichen Instrumenten nötig, um die Konsistenz mit dem Langfristziel der Klimaneutralität sicherzustellen und fossile Lock-ins zu vermeiden. Der Ariadne-Szenarienreport macht dazu detaillierte Vorschläge.

Auf den Punkt gebracht

Fakt ist, der Umbau unseres Energiesystems zur Erreichung der Klimaneutralität wird finanzierungsintensiv. Fakt ist aber auch, ein Verharren in alten Strukturen und das Verpassen der Klimaneutralität wäre volkswirtschaftlich deutlich teurer, insbesondere wenn man die Kosten von vermeidbaren Klimaschäden berücksichtigt. Jedoch können eine Evaluierung von Optimierungspotenzialen im Energiesystem, wie die flexible Anbindung von Offshore-Wind oder die Priorisierung von Freileitungen, und eine stärker koordinierte Planung zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Diese Potenziale sollten aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit sowie der gesellschaftlichen Akzeptanz der Energiewende möglichst ausgeschöpft werden.

Dieses Papier zitieren: Tom Brown, Gunnar Luderer, Frederike Bartels, Ann-Katrin Schenk (2025): Eine kosteneffiziente Energiewende – Wo liegen entscheidende Hebel? Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam.