Inhaltsverzeichnis

Kernbotschaften

Kurzfassung: Kernpunkte der Bürgerperspektiven

Die Bundestagswahl 2025 findet in einer Zeit globaler Polykrisen statt, in der die Klimapolitik trotz breiter Zustimmung durch die Menschen in den Hintergrund rückt. Debatten über die Klimapolitik werden zusätzlich durch spaltende Narrative und ungelöste finanzielle Herausforderungen erschwert, die Widerstände und Vertrauensverluste zur Folge haben. Bürgerperspektiven sind aber für die weitere Gestaltung gesellschaftlich tragfähiger Politik-Mixe bedeutend. Sie sind in das vorliegende Papier über den Bürgerdeliberationsprozess des Kopernikus-Projekts Ariadne, aber auch über weiterer Studien eingeflossen.

Um die Energiewende erfolgreich umzusetzen, sind aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger klare und praktikable Lösungen notwendig, die Investitionen in klimafreundliche Technologien ermöglichen und gesellschaftliche Fairness gewährleisten:

- Finanzierung. Ein ausgewogener Politik-Mix aus CO₂-Preis, gezielten Förderprogrammen und Infrastrukturinvestitionen ermöglicht die Transformation, federt soziale Härten ab und fördert gesellschaftlich Akzeptanz. Eine zukunftsorientierte Finanzpolitik, die klimafreundliche Investitionen durch Steuerreformen und an Bedingungen geknüpfte Neuverschuldung ermöglicht, wird von den Teilnehmenden der Ariadne-Bürgerdeliberation grundsätzlich befürwortet.

- Wärmewende. Mit einem klaren politischen Bekenntnis zur Wärmewende und einem zielgruppenspezifischem, sozialen Förderregime können die entstandenen Verunsicherungen der Menschen effektiv adressiert werden. Die Bürgerinnen und Bürger wünschen sich einen pragmatischen Politikmix aus Ordnungsrecht und CO₂-Preis, der sie vor Fehlinvestitionen schützt.

- Mobilität. Klare politische Signale und Kommunikation sowie verlässliche Förderung sind nötig, um E-Mobilität und das Deutschlandticket erschwinglich zu machen und Vertrauen in politische Entscheidungen zu schaffen. Dies kann nicht nur eine faire und breit akzeptierte klimafreundliche Mobilität fördern, sondern auch den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken.

Diese Bundestagswahl ist anders. Nicht nur findet sie nach dem Scheitern einer Regierungskoalition am Anfang des Jahres statt. Sie fällt auch in eine Zeit, die unsere Verantwortung und Handlungsfähigkeit als Gesellschaft herausfordert. Die Kriege in der Ukraine und in Nahost, mit ihren wirtschaftlichen sowie geo- und sicherheitspolitischen Konsequenzen sowie das sichtbare Erstarken rechtsextremer und populistischer Kräfte sorgen für Verunsicherungen und prägen die gesellschaftliche Stimmung. Währenddessen formieren sich in Europa Allianzen, die die konsequente Umsetzung beschlossener Klimamaßnahmen, wie den europäischen Emissionshandel, in Zweifel ziehen.

Während die Klimapolitik im Wahlkampf zur Bundestagswahl 2021 noch eine zentrale Rolle spielte, verliert sie scheinbar an Priorität – obwohl sie nach wie vor eine hohe Unterstützung in der Bevölkerung genießt und als wichtiges Politikfeld wahrgenommen wird (Breher et al., 2024; Statista, 2025). Doch wird der Klimaschutz von Themen wie Migration, sozialer Gerechtigkeit und der wirtschaftlichen Lage in den Hintergrund der öffentlichen Diskussion gedrängt.

Es geht folglich vornehmlich nicht mehr darum, Menschen grundsätzlich für den Klimaschutz zu gewinnen, sondern konkrete Vorschläge und gangbare Wege aufzuzeigen. Unabhängig von der Zusammensetzung und Ausrichtung der nächsten Regierung sollte die Klimapolitik als integrales Handlungsfeld verantwortungsvoll, konsistent und wirtschaftlich tragfähig umgesetzt werden und dadurch die Einigkeit zum Klimaschutz insgesamt als politische Errungenschaft gestärkt werden.

Ursachen der veränderten Klimadebatte

Neben den akuten Krisen, die die Aufmerksamkeit auf andere Schwerpunkte gelenkt haben, ist die Art der klima- und energiepolitischen Diskussionen selbst Ursache für Ermüdung in der Bevölkerung (vgl. Kuhn et al. 2024). Die Dekarbonisierung wird zwangsläufig sowohl Verhaltensänderungen von Bürgerinnen und Bürgern als auch eine Abkehr von bekannten fossilen Technologien erfordern – beides Schritte, die bereits heute auf Widerstände stoßen (vgl. Mau et al. 2023). Einige Akteure haben im öffentlichen Diskurs gezielt spaltende Narrative zwischen Bevölkerungsgruppen genährt, etwa zwischen Stadt und Land oder Jung und Alt (vgl. die Analyse von Rahmstorf 2024 sowie Jost et al. 2024). Gezieltes Befeuern von Kontroversen und die medial aufgeheizten Debatten um Heizungstausch und CO₂-Flottengrenzwerte haben das Vertrauen in politische Prozesse spürbar untergraben, zu realen Ängsten vor Eigentumsverlusten geführt und für gesellschaftliche Verunsicherung gesorgt.

Ein wesentlicher Grund für die intensiven Diskussionen liegt zudem in der Notwendigkeit erheblicher Investitionen für private Haushalte, insbesondere in den Bereichen Verkehr und Wärmeversorgung. Diese finanziellen Herausforderungen wurden lange Zeit nicht ausreichend von der Politik adressiert und schürten so finanzielle Sorgen, Überforderungsgefühle (vgl. Mau et al. 2023) sowie stärkten klimawandelskeptische populistische Parteien, wie am Beispiel der GEG-Novelle 2023 gezeigt wurde (vgl. Kistinger et al. 2025). Dies unterstreicht abermals die Notwendigkeit praktikabler Lösungen, die stärker auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und damit Vertrauen und Akzeptanz für den Klimaschutz nachhaltig stärken.

Während der Umbau unseres Energiesystems einige Jahre vornehmlich im Stromsystem stattfand, wird die Abkehr von fossilen Energien in den eigenen Lebensbereichen immer spürbarer: Welche Heizung wärmt mein Zuhause? Wie verändert sich meine Mobilität durch neue und nachhaltige Mobilitätskonzepte? Diese Fragen erfordern gesamtgesellschaftliche Diskussionen über den richtigen Weg und geeignete Instrumente, um die Energiewende voranzutreiben, Investitionen in klimafreundliche Technologien zu ermöglichen und gesellschaftliche Fairness zu erhalten. Die Abkehr von fossilen Energien benötigt Mut zur Innovation und bietet gleichzeitig eine Chance, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu sichern.

Gesellschaftliches Wissen in der Klimapolitik nutzen

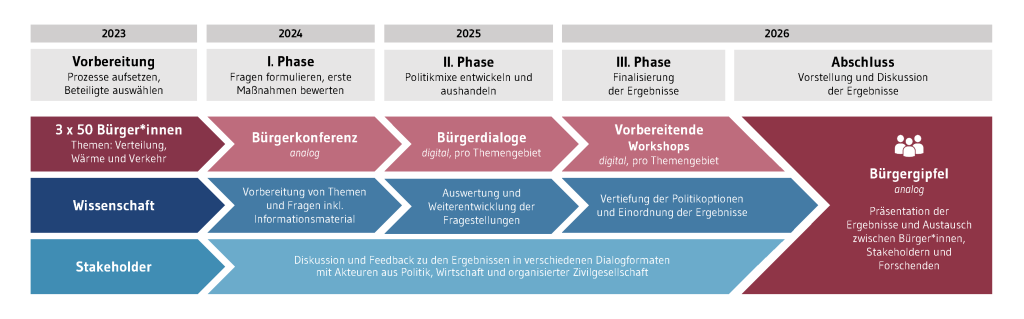

Vor diesem Hintergrund zeigt das Kopernikus-Projekt Ariadne praxisnahe Wege auf, wie Klimapolitik effizient und sozialverträglich gestaltet werden kann. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt untersucht sektorspezifische Herausforderungen der Energiewende und verbindet wissenschaftliche Analyse mit einem deliberativen Dialogansatz (siehe Abb. 1). Im Mittelpunkt steht die Frage: Wann wird Klimapolitik von den Menschen als fair und wirksam wahrgenommen?

Zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger entwickeln über den Gesamtprozess gemeinsam mit Forschenden des Projekts Ariadne umsetzbare und gerechte Lösungen für die Energiewende in den Themenbereichen Verteilungsfragen, Verkehrs- und Wärmewende. In der ersten Phase kamen im Juni 2024 insgesamt 150 Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland sowie Forschende zu einer Bürgerkonferenz zusammen, um aktuelle Fragen zur Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen, E-Mobilität und Deutschlandticket sowie zum Gebäude- Energiegesetz zu diskutieren.

Dieser integrative Ansatz kombiniert Werte, Normen und Alltagserfahrungen der Menschen mit wissenschaftlicher Expertise. So können nicht nur blinde Flecken in der Umsetzung der Klimapolitik identifiziert, sondern auch konkrete und faire Lösungsansätze erarbeitet werden (Blum et. al 2022). Durch die strukturierte Zufallsauswahl wurde eine vielfältige Gruppe von Personen versammelt, die das breite Spektrum von vorherrschenden gesellschaftlichen Perspektiven repräsentiert. Die Ergebnisse dieser Bürgerkonferenz werden in den folgenden Abschnitten eingeordnet.1In den jeweiligen Kapiteln zu Finanzierung, Verkehr und Wärme, werden nur diejenigen Handlungsfelder und Politikinstrumente behandelt, die auch während der Bürgerkonferenz diskutiert wurden.

1. Klimapolitik nachhaltig finanzieren und gerecht gestalten

Die Finanzierung der Klimapolitik geht mit vielschichtigen Ansprüchen einher: Sie muss unter anderem den notwendigen Umbau zu einer klimaneutralen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft ermöglichen und gleichzeitig eine gerechte Verteilung von Lasten und Gewinnen gewährleisten. Dabei treffen die tiefgreifenden Maßnahmen zur Dekarbonisierung auf bestehende finanzielle Prekaritäten: Steigende Lebenshaltungskosten und bestehende Vermögensdisparitäten (BMWK, 2024) setzen sowohl die Bevölkerung als auch den Staat unter Druck. Gerechte und weitsichtige Lösungen sind möglich – erfordern jedoch beherztes Handeln. Im Fokus des Umbaus stehen hierbei Steuerreformen, Verschuldung, CO₂-Preise und Fördermechanismen.

CO₂-Preis: Wirksam und gerecht gestalten

Der CO₂-Preis ist ein Schlüsselinstrument der deutschen und europäischen Klimapolitik und soll einen Anreiz schaffen, Energie bewusster zu nutzen und verstärkt auf klimafreundliche Technologien zu setzen. Er zeigt dabei in verschiedenen Sektoren unterschiedliche Wirkungen: In Bereichen wie der Industrie, in denen strategische Investitionsentscheidungen von entscheidender Bedeutung sind, kann der CO₂-Preis seine Wirkung stärker entfalten. In Bereichen wie dem Verkehr und der Gebäudesanierung, in denen Menschen unterschiedlich betroffen sind und vielfältige Entscheidungsfaktoren – insbesondere die private Finanzierung – eine Rolle spielen, wirkt das Preissignal nur bedingt, bleibt jedoch ein wichtiges Instrument (vgl. Mahler, Nestle & Butschbacher, 2019). Das unterstrichen auch die Teilnehmenden der Bürgerkonferenz.

Die Bürgerinnen und Bürger der Ariadne-Bürgerdeliberation halten eine Ergänzung des Preisinstruments durch den Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur, sozialen Ausgleich und Förderprogramme für unverzichtbar. Bisherige, teils ideologisch geprägte Diskussionen über Preis-, Ordnungs- oder Förderpolitik sollten ihres Erachtens von einem pragmatischen Ansatz abgelöst werden, der den Fokus auf wirksame und gut abgestimmte Kombinationen von Politikinstrumenten legt.

Die Akzeptanz eines CO₂-Preises wächst unter den Bürgerinnen und Bürgern, wenn die Einnahmen transparent und nachvollziehbar verwendet werden, insbesondere durch Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen und gezielte Entlastungen für Haushalte mit geringeren Einkommen und besonders betroffenen Bevölkerungsgruppen. Dabei reichen einfache Pro-Kopf-Rückerstattungen oft nicht aus, um eine zielgerichtete Entlastung zu erreichen. Eine soziale Staffelung und Obergrenze der Kompensation oder ein regional-spezifisches Klimageld werden von den Teilnehmenden als sinnvoll angesehen, um gerecht zu entlasten, wenn alternative klimafreundliche Technologien (noch) nicht erschwinglich sind.

Ein Blick in die Forschung zeigt jedoch, dass die Wirkung eines Klimageldes nicht überschätzt werden sollte. Je komplexer die Ausgestaltung, desto größer sind die Herausforderungen in der administrativen Umsetzung. Es kann helfen, soziale Härten abzufedern, ist jedoch kein Allheilmittel, das soziale Klimagerechtigkeit sicherstellt (vgl. Pahle, 2024). Auch ist ein CO₂-Preis gekoppelt an ein Klimageld kein Ersatz, um wichtige Reformen zur Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Sozial-, Wärme- und Verkehrspolitik voranzubringen (vgl. auch Funke et al. 2024).

Befähigung steht im Vordergrund

Ein entscheidender Aspekt für die breite Akzeptanz und Nutzung klimafreundlicher Technologien unter Bürgerinnen und Bürgern ist die Bereitstellung zielgerichteter Förderprogramme, die den Menschen den Zugang zu diesen ermöglichen. Diese Programme sollten verlässlich, praxistauglich und sozial ausgewogen sein, um eine gerechte Förderung zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die Unterstützung dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird – ohne unnötige Subventionen für Luxusgüter und wohlhabende Haushalte mitzufinanzieren. Das beinhaltet vereinfachte Förderanträge, soziale Staffelungen und eine bessere bürgernahe Beratung.

Die Teilnehmenden der Bürgerdeliberation hielten zielgerichtete Förderungen auch mit Blick auf den CO₂-Preis für notwendig, denn dieser kann nur dann wirken, wenn alle Einkommensgruppen in der Lage sind, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. Eine Klimapolitik, die allein auf ansteigende Preise setzt, läuft Gefahr, das Leben für viele Menschen weiter zu verteuern und sie lediglich durch Preisdruck zu Verhaltensänderungen zu zwingen. Der Preisaufschlag wird dann als eine Strafe wahrgenommen, die eine grundsätzliche Ablehnung zur Klimapolitik hervorrufen kann (vgl. auch Funke et al. 2024, Nitsche 2024). Es bedarf daher Maßnahmen, welche die Menschen befähigen, nachhaltige Entscheidungen aus Überzeugung zu treffen – und unterstützt beispielsweise durch die Bereitstellung zusätzlicher zinsgünstiger Kredite oder Fördermöglichkeiten.

Staatliche Finanzierung der Klimaziele: Steuerreformen und zukunftsorientierte Verschuldung

Der Um- und Ausbau von Infrastruktur und gezielte Förderprogramme für mehr Klimaschutz benötigen auf der Gegenseite ausreichende Haushaltsmittel. Die Teilnehmenden der Ariadne-Bürgerdeliberation wünschen sich eine Evaluation und Priorisierung vorhandener Staatseinnahmen und konsistente Mittelausgabe. Dazu zählt für sie auch die Überprüfung klimaschädlicher Subventionen. Wenn neue Staatseinnahmen für mehr Klimaschutz generiert werden sollen, nehmen Bürgerinnen und Bürgern des Ariadne-Deliberationsprozesses Steuererhöhungen, die vor allem wohlhabende Gruppen mit hohem CO₂-Fußabdruck betreffen als gerechter wahr. Gleichwohl weisen sie darauf hin, dass aus ihrer Sicht Steuerreformen nicht ausreichen werden, um notwendigen Investitionen zeitnah zu stemmen (vgl. auch BDI, 2024; Heilmann et al., 2024). Eine zukunftsorientierte Neuverschuldung kann hier einen pragmatischen Ansatz bieten: Sie ermöglicht es, Investitionen sofort zu tätigen, die sowohl den jetzigen als auch den künftigen Generationen zugutekommen, ohne einkommensschwache Haushalte zusätzlich zu belasten.

Unter den Teilnehmenden ist für die Akzeptanz neuer Schulden entscheidend, dass diese gezielt für zukunftsweisende Investitionen eingesetzt werden – etwa für den Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur. Nachhaltige Projekte stärken die Lebensqualität von heute und morgen.

Damit unterstreichen die Teilnehmenden der Bürgerdeliberation eine zentrale Schwäche der geltenden Schuldengrenzen. Die derzeitigen Schuldenregeln, die sich auf die Bilanz des Staates konzentrieren, greifen zu kurz, wenn die langfristige Vermögensbildung des Staates unberücksichtigt bleibt (vgl. Heine & Herr, 2024). Statt sich auf eine arbiträre Schuldenreduktion zu fokussieren, stärken Investitionen, die das Vermögen des Staates erhöhen, langfristig sowohl das Gemeinwohl als auch die Wirtschaftsfähigkeit und sollten als nachhaltige Strategie für die Klimapolitik angesehen werden.

2. Wärmewende: Von Verunsicherung zu klaren Rahmenbedingungen

Der Gebäudesektor verursacht rund 30 Prozent der CO₂-Emissionen in Deutschland (UBA, 2024a). Der Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch für Wärme und Kälte beträgt derzeit nur 18 Prozent (AEEG-Stat, 2024). ie Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) der Ampel-Koalition hat eine kontroverse öffentliche Debatte ausgelöst. Widersprüchliche Aussagen in der Politik und in den Medien haben Menschen und die Heizungsbranche verunsichert.

Die Probleme bleiben vielfältig: Die jährliche Sanierungsquote von Gebäuden liegt weiterhin bei lediglich 0,7 Prozent, während zur Erreichung der Klimaziele bis 2030 etwa 2 Prozent erforderlich sind (Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle 2024). Der Absatz von Wärmepumpen ist 2024 deutlich gesunken, während es einen Zuwachs bei Ölheizungen gab (Kreutzfeldt 2024). Dabei ist es vor dem Hintergrund steigender CO₂-Preise ökonomisch problematisch, weiterhin fossile Heizungssysteme zu installieren. Rechtzeitige Investitionen in zukunftsfähige Technologien werden durch Zweifel und Unsicherheiten verzögert und Menschen bei steigendem CO₂-Preis mit steigenden Belastungen konfrontiert.

Praktikable Lösungen für Hauseigentümer

Hohe Kosten für energetische Sanierungen und den Austausch von Heizungsanlagen sind eine große Herausforderung für viele Hauseigentümer, insbesondere für ältere Menschen. In Deutschland sind rund 6 Millionen Hauseigentümer über 50 Jahre alt und 5,5 Millionen über 60 Jahre alt (Statista, 2024). Existierende Förderprogramme, wie die Grundförderung, der einkommensabhängige Bonus und der Klimageschwindigkeitsbonus, sind für die Bürgerinnen und Bürger wichtige Anreize, sich mit der Wärmewende auseinanderzusetzen. Doch für viele einkommensschwache und auch mittelständische Haushalte stellt sich die Frage, ob und wie sie die notwendigen Investitionen stemmen können. Aktuelle Studien bestätigen, dass hohe Kosten und das fortgeschrittene Alter von Eigenheimbesitzenden oft zu entscheidenden Hürden für Sanierungsmaßnahmen werden (Tachkov, 2023). Unbürokratische, innovative Fördermöglichkeiten, die einen größeren Teil der Investitionen abdecken oder Finanzierungslösungen bieten, werden von den Teilnehmenden der Ariadne-Bürgerdeliberation gefordert. Dabei sollten auch marktwirtschaftliche Instrumente und Finanzierungsmodelle, wie das Heizungs-Leasing, stärker in den Blick genommen werden. Sie können eine Wärmewende für alle, auch für die ältere Generation ermöglichen.

Bürgerperspektiven zum Gebäudeenergiegesetz

Es bedarf Orientierung und Planungssicherheit bei der Wahl von Heizungssystemen – das wurde in der Ariadne-Bürgerkonferenz deutlich. Obwohl einige Bürgerinnen und Bürger skeptisch gegenüber staatlichen Eingriffen sind, befürwortete die Mehrheit verlässliche Rahmenbedingungen wie im GEG, um sowohl Gebäudeeigentümer als auch Investoren zu erforderlichen Investitionen zu motivieren und langfristige Planungssicherheit zu geben. Dabei sieht das GEG in seiner jetzigen Fassung bereits eine beachtliche Technologieoffenheit vor (vgl. §71). Doch die verzerrte öffentliche Debatte war geprägt von widersprüchlichen Signalen und Falschinformationen beispielsweise zur Eignung von Wärmepumpen. Insbesondere die Aussage, das GEG nach der Wahl rückabwickeln zu wollen, habe erneut zu Verunsicherungen geführt. Ein Indiz dafür sind vermehrte Anmeldungen von Förderanträgen für Wärmepumpen – allein im Dezember hat sich Anzahl der bewilligten Anträge verdoppelt (Tagesschau 2025).

Die Bürgerinnen und Bürger sowie Energieunternehmen und Handwerksverbände wie der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) fordern von der Politik klare und verlässliche, mit den Klimazielen konsistente Rahmenbedingungen, um massive Fehlinvestitionen in der Branche zu vermeiden. Eine aktuelle Umfrage der Initiative Klimaneutrales Deutschland (2024) unter Hauseigentümern bestätigt, dass sich 91,5 Prozent der Hausbesitzerinnen und -besitzer von der Bundesregierung mehr Planungssicherheit und Verlässlichkeit bei politischen Maßnahmen zur energetischen Sanierung wünschen und auf Verunsicherung mit Abwarten reagieren.

Eine zentrale Herausforderung liegt in der richtigen Gewichtung der Politikinstrumente: Einerseits braucht es Vorgaben, wie im GEG verankert, um Verbraucherschutz zu gewährleisten und Fehlinvestitionen zu minimieren. Andererseits sind marktwirtschaftliche Ansätze, wie die CO₂-Bepreisung, unverzichtbar und setzen langfristige Signale. Eine kluge Kombination ist der Schlüssel für eine soziale, wirtschaftliche und ökologische Wärmewende: mit transparenten Regeln, klaren Anreizen und einer verlässlichen Strategie.

3. Neue Mobilität als Schlüssel für Teilhabe und Innovation

Mobilität und Erreichbarkeit sind zentrale Voraussetzungen für Teilhabe in unserer Gesellschaft – sei es bei Arbeit, Familie oder Freizeit. Gleichzeitig ist der Verkehr für fast 20 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen verantwortlich, mit dem Straßenverkehr als Hauptverursacher. Im Vergleich zu anderen Sektoren hat der Verkehr bisher nur geringe Fortschritte bei der Emissionsreduktion erzielt und verpasste in den letzten drei Jahren die gesetzlich vorgegebenen Reduktionsziele (UBA 2024a). Aktuelle Prognosen zeigen, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Emissionen im Verkehr im notwendigen Umfang zu senken (UBA 2024b). Um Klimaschutz und Teilhabe zu vereinen, braucht es eine Doppelstrategie aus Antriebs- und Mobilitätswende.

Antriebswende – wie bringen wir sie voran?

Die Förderung emissionsarmer und innovativer Antriebstechnologien ist entscheidend, um die Mobilität von morgen zu sichern und den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu halten. Ein wirksamer Ansatz zur Beschleunigung ist die gezielte finanzielle Förderung von Elektroautos. Bisher stehen nur etwa 1,4 Millionen reine Elektroautos fast 45 Millionen Verbrennern gegenüber (KBA 2025) – für das Ziel von 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis 2030 ist noch viel zu tun. Die abrupte Abschaffung der Kaufprämie für private E-Pkws Ende 2023 sowie das geplante Ende der Kaufprämie für gewerbliche Halter Ende August 2023 haben den Absatz von Elektroautos zusätzlich gebremst. Im Jahr 2024 wurden 27,4 Prozent weniger Elektroautos zugelassen gegenüber dem Vorjahr (KBA 2025).

Die Ariadne-Bürgerdeliberation, aber auch Befragungen anderer Institute (acatech 2024, DAT report 2024) verdeutlichen, dass der höhere Anschaffungspreis eines Elektroautos eine zentrale Hürde für den Umstieg darstellt. Hinzu kommen Bedenken zur Umweltfreundlichkeit von Elektroautos, insbesondere wegen der Ressourcenbeschaffung, sowie Zweifel an der Reichweite und Verfügbarkeit von Ladeinfrastrukturen. Diese Unsicherheiten führen dazu, dass sich viele Menschen fragen, warum sie für ein oft noch ungewohntes Produkt mehr Geld ausgeben sollten. Widersprüchliche Signale aus der Politik sowie ein inkonsequentes Förderregime verstärken diese Verunsicherung, wie die Teilnehmenden der Ariadne-Bürgerdeliberation betonten.

Maßnahmen, wie das Zulassungsverbot verbrennungsmotorischer Neuwagen ab 2035, sollten daher nicht grundsätzlich in Frage gestellt werden. Denn ein klares politisches Bekenntnis zur Elektromobilität ist entscheidend, um das Vertrauen in diese zukunftsweisende Technologie und auch den Produktionsstandort zu stärken. Zweifel oder Unklarheiten auf politischer Ebene wirken dem entgegen und verunsichern sowohl Menschen als auch die Industrie. Ein Blick auf Länder wie Schweden oder Norwegen zeigt: Diskussionen über Reichweite oder Ladeinfrastruktur sind weit weniger ausgeprägt, und die politische Unterstützung ist deutlich sichtbarer und nachhaltiger. Diese Länder machen vor, wie durch konsequente Förderung, ein gutes Verhältnis zwischen Benzin- und Strompreis und verlässliche Rahmenbedingungen Elektromobilität erfolgreich umgesetzt werden kann. Wichtig ist eine verlässliche Förderpolitik, die Elektroautos für breitere Bevölkerungsschichten erschwinglich macht. Aber es braucht auch ein entsprechendes Angebot an günstigeren Modellen durch die Hersteller.

Bürgerinnen und Bürger bewerten Kaufprämien als positiv. Die Teilnehmenden halten auch Bonus-Malus-Systeme für sinnvoll, da sie den Staatshaushalt weniger belasten als reine Kaufprämien. Wichtig ist für sie ein fortschreitender Ausbau der Ladeinfrastruktur, um Reichweitenängste zu mindern und eine lückenlose Versorgung zu gewährleisten. Günstigere Strompreise würden den Betrieb von Elektroautos zudem attraktiver machen. Schließlich ist eine umfassende Aufklärung über die Vorteile der E-Mobilität notwendig, insbesondere in Bezug auf Ressourcenverbrauch, Klimawirkung, Ladeinfrastruktur und Reichweiten sowie Prognosen zu Gebrauchtwagenmärkten und Strompreisen.

Mobilitätswende – den Umstieg ermöglichen

Der zweite Baustein auf dem Weg zur Klimaneutralität im Verkehrssektor ist die Mobilitätswende. Sie zielt darauf ab, den motorisierten Individualverkehr auf umweltfreundliche Alternativen wie Schienen-, Rad- oder Fußverkehr zu verlagern oder Verkehr zu vermeiden. Dafür sind gezielte Maßnahmen, wie der Ausbau der Infrastruktur, attraktive Angebote im öffentlichen Verkehr und weitere Anreize notwendig, zum Beispiel eine City-Maut oder höhere Parkgebühren.

Der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zeigt, dass für eine erfolgreiche Mobilitätswende, insbesondere im ländlichen Raum, ein deutlicher Ausbau des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs entscheidend ist. Der öffentliche Verkehr muss im Vergleich zum Auto eindeutig günstiger sein. Denn ohne attraktive Angebote im öffentlichen Verkehr ist die Akzeptanz von Maßnahmen zur Einschränkung oder Verteuerung des motorisierten Individualverkehrs kaum erreichbar.

Das 2023 eingeführte Deutschlandticket ist ein vielversprechender Schritt, der bereits breite Zustimmung in der Bevölkerung gefunden hat (Statista 2023) und zur Senkung der CO₂-Emissionen beiträgt (Amberg & Koch, 2024). Wichtig ist aus Sicht der Ariadne-Bürgerinnen und -Bürger, dass das Ticket nicht teurer wird, sondern im Gegenteil günstiger, um Einbußen bei Flexibilität und Komfort gegenüber dem Auto auszugleichen. Um den Ausbau des lokalen Bus- und Bahnverkehrs trotz günstiger Ticketangebote zu finanzieren, wären aus Bürgersicht auch höhere Parkgebühren oder eine City-Maut denkbar. Jedoch ist ihnen die Verwendung der Einnahmen wichtig. Diese sollte klar, transparent und nachvollziehbar sein, um Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen.

Im gemeinsamen Lernprozess wird klar, dass durch entschlossenes Handeln und klare politische Signale wirtschaftliche Stärke, technologische Innovation und soziale Teilhabe miteinander verbunden werden können – ganz im Sinne einer gesellschaftlich tragfähigen und zukunftsfähigen Verkehrspolitik. Die Bürgerinnen und Bürger des Ariadne-Deliberationsprozesses unterstützen verschiedene politische Maßnahmen, solange diese sozial gerecht, klimawirksam und nachvollziehbar sind.

4. Wie es gelingen kann: Konsens schaffen, Transformation gestalten

Die Klimaschutzdebatte in Deutschland steht vor der Herausforderung, einen breiten gesellschaftlichen Konsens und ein gemeinsames Zielbild zu schaffen, in denen ökologische Notwendigkeiten, wirtschaftliche Tragfähigkeit und soziale Gerechtigkeit ineinander verankert sind.

Die Diskussionen in der Ariadne-Bürgerdeliberation unterstreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich Klimaschutz und eine Energiewende befürworten. Sie erwarten in diesem Feld eine handlungsfähige und verantwortungsvolle Politik, die einen klaren Rahmen setzt und es ermöglicht, technische, wirtschaftliche und soziale Innovationen zu aktivieren.

Vertrauen durch klare und chancenorientierte Kommunikation

Eine zentrale Rolle spielt die politische Kommunikation: Sie muss transparent, ehrlich und konsequent sein, um Vertrauen aufzubauen. Veränderungen, die als unbequem empfunden werden können, dürfen dabei nicht verschwiegen werden. Klimapolitik sollte nicht nur als Notwendigkeit, sondern soll als Chance für Innovation, langfristigen Wohlstand und eine gerechtere Gesellschaft kommuniziert werden. Bereits erzielte Kompromisse und Gesetzesvorhaben auf nationaler und EU-Ebene sollten nicht abgeschafft, sondern bei Bedarf – etwa aufgrund geänderter Rahmenbedingungen – weiterentwickelt werden. Klare Kommunikation fördert einen konstruktiven Dialog und vermeidet eine Stop-and-Go-Politik, die Unternehmen und die Bevölkerung verunsichert.

Nachhaltige Finanzierung und soziale Gerechtigkeit für die Zukunft

Eine erfolgreiche Klimapolitik verteilt Belastungen und Gewinne ausgewogen, bietet allen Menschen verlässliche und bezahlbare Alternativen zu fossilen Technologien und hinterlegt die notwendigen Investitionen nachhaltig mit finanziellen Mitteln. Sie muss die Menschen aktiv in die Transformation einbeziehen und Investitionen in zukunftsfähige Technologien in allen Bevölkerungsschichten sowie der Industrie anregen. Der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern zeigt, dass ihnen konkrete Entlastungen für benachteiligte Gruppen und transparente Mechanismen, die eine nachvollziehbare Verteilung von Kosten und Nutzen sicherstellen, wichtig sind. Dafür bedarf es einer klugen Mischung aus Preisanreizen, zielgerichteter Förderung, dem Ausbau klimafreundlicher Infrastruktur, klaren Rahmenbedingungen und verlässlicher Finanzierung für eine Transformation, die ökologisch wirksam, wirtschaftlich stabil und gesellschaftlich akzeptiert ist.

Die Erkenntnisse aus der ersten Phase der Ariadne Bürgerdeliberation werden in drei ausführlichen Berichten im Frühjahr 2025 vorgelegt werden.

Der vorliegende Ariadne-Report wurde von den oben genannten Autorinnen und Autoren des Ariadne-Konsortiums ausgearbeitet. Er spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung des gesamten Ariadne-Konsortiums oder des Fördermittelgebers wider. Die Inhalte der Ariadne-Publikationen werden im Projekt unabhängig vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erstellt.

Literaturangaben

acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (2024): Mobilitätsmonitor 2024, [online], https://www.acatech.de/mobilitaetsmonitor/

Amberg, M., & Koch, N. (2024). Ariadne D-Ticket Impact Tracker. Kopernikus-Projekt Ariadne. https://mcc-berlin-ariadne.shinyapps.io/dticket-tracker/

Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AEEG-Stat); Stand Februar 2024. https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Bilder/Infografiken/3-erneuerbare-energien.html

Blum, Mareike/Colell, Arwen/Treichel, Katja (2022). Deliberation: Neue Räume für die Aushandlung von Politikoptionen. In: Julia Zilles/Emily Drewing/Julia Janik/, Umkämpfte Zukunft (291-312). Bielefeld: transcript Verlag. https://doi.org/10.14361/9783839463000-016

Breher, N., Baurmann, C., Lehmann, H., Schneider, J., Sperling, I., & Wittlich, H. (2024). Politik verliert die Wähler beim Klimaschutz. Tagesspiegel. https://interaktiv.tagesspiegel.de/lab/die-verdraengte-krise-wer-hat-angst-vorm-klimaschutz/

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) (2024). Vermögensungleichheit in Deutschland und Europa: Neue Daten der EZB. Schlaglichter der Wirtschaftspolitik (Monatsbericht 03/2024). https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2024/03/05-vermoegensungleichheit-in-deutschland-und-europa.html

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) (2024). Standort D mit Investitionen stärken. Programm für Infrastruktur, Transformation und Resilienz erforderlich. https://bdi.eu/publikation/news/standort-d-mit-investitionen-staerken

Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle (2024). Sanierungsquote 2024: Weiter auf geringem Niveau. (zuletzt 27.01.2025): https://buveg.de/pressemeldungen/sanierungsquote-2024-weiter-auf-geringem-niveau/

Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) (2024). DAT Report (2024). (zuletzt 13.01.2025): https://www.dat.de/fileadmin/de/images/produkte/DAT_Report/DAT_Report_NEW/2024/DAT_Report2024_Pressemitteilung.pdf

Funke, F. , Mattauch, L., Douenne, T., Stiglitz, J.E. (2024): Supporting carbon pricing when interest rates are higher, in Nature Climate Change 14, 665–667 (2024). https://doi.org/10.1038/s41558-024-02040-z

Heilmann, F., Gerresheim, N., Henze, L., Huwe, V., Kölschbach Ortego, A., Krahé, M., Mölling, C., Schulte, S., Schulz, S., Schuster F., Sigl-Glöckner, P., Steinwart, J., & Steitz, J. (2024). Was kostet eine sichere, lebenswerte und nachhaltige Zukunft? Öffentliche Finanzbedarfe für die Modernisierung Deutschlands. Dezernat Zukunft. https://dezernatzukunft.org/wp-content/uploads/2024/10/Dezernat-Zukunft-2024-Was-kostet-eine-sichere-lebenswerte-und-nachhaltige-Zukunft.pdf

Heine, M., & Herr, H. (2024). Das Klima und eine marode Infrastruktur richten sich nicht nach der Schuldenbremse. Wirtschaftsdienst, 104(1), 21–24. https://doi.org/10.2478/wd-2024-0009

Jost, P. und M. Mack; J. Hillje (2024). Aufgeheizte Debatte? Eine Analyse der Berichterstattung über das Heizungsgesetz – und was wir politisch daraus lernen können. Das Progressive Zentrum. https://www.progressives-zentrum.org/wp-content/uploads/2024/04/240418_DPZ_Studie_Aufgeheizte-Debatte.pdf

Kistinger, D., Kögel, N., Koch, N., Kalkuhl, M. (2025). Heated Debates on Heating: Investigating the Electoral Impact of Climate Policy. IZA Discussion Paper No. 17596. https://www.iza.org/publications/dp/17596/heated-debates-on-heating-investigating-the-electoral-impact-of-climate-policy

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) (2025). Pressemitteilung Nr. 01/2025. Fahrzeugzulassungen im Dezember – Jahresbilanz 2024 [online], https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2025/pm01_2025_n_12_24_pm_komplett.html

Kreuzfeldt, M. (2024). Wärmepumpen: Warum die Lage besser ist, als die Statistik nahelegt. (zuletzt 27.01.2025): https://table.media/climate/analyse/waermepumpen-warum-die-lage-besser-ist-als-die-statistik-nahelegt/

Kuhn, B., Neufeind, M., Schreiter F., Tiedemann-Friedl, L. (2024): Zwischen Zumutung und Zuversicht. Transformation als gesellschaftliches Projekt, Bundeskanzleramt

Initiative Klimaneutrales Deutschland (2024). Zeit für die Modernisierungsoffensive. Was Hausbesitzerinnen und -bitzer denken und brauchen. Online abrufbar unter: https://initiative-klimaneutral.de/fileadmin/iknd_content/Fotos_und_Grafiken/2410_EZFH_Umfrage/2410_IKND_RTG_Factsheet_Modernisierungsoffensive_Umfrage_Hausbesitzer_fin.pdf

Nitsche, Sybille (2024): Bürgerinnen wünschen sich finanziell erschwingliche Alternativen zu fossilen Technologien anstatt Bargeld, Pressemitteilung 19.12.2024, TU Berlin

Mau, S., Lux T., Westheuser, L. (2023): Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Suhrkamp Verlag

Mahler, A., Nestle, U., & Butschbacher, P. (2019). CO₂-Preis für Verkehr und Wärme: Steuer oder Emissionshandel? Policy Briefing (08/2019). https://foes.de/publikationen/2019/2019-08-FOES-CO2-Steuer-oder-EH.pdf

Pahle, M. (2024). Die CO₂-Bepreisung im Umbruch: Was ist vom ETS2 zu erwarten, was kann ein Klimageld leisten? FES Impuls. Friedrich-Ebert-Stiftung. http://library.fes.de/pdf-files/a-pb/21122.pdf

Rahmstorf, S. (2024, November 17). Prof. Stefan Rahmstorf zur öffentlichen Klimadebatte [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=UOyCiL5LPic

Statista (2023): Befragung zum Deutschlandticket [online – zuletzt 13.1.2025], https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1411948/umfrage/umfrage-zu-meinungen-zum-deutschlandtickets/

Statista (2024). Wohnsituation in der Bevölkerung in Deutschland nach Altersgruppen im Jahr 2023 [online]. Hamburg: Statista GmbH. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273824/umfrage/wohnsituation-der-bevoelkerung-in-deutschland-nach-altersgruppen

Statista (2025). Umfrage zu den wichtigsten Problemen in Deutschland 2019-2024 [online]. Hamburg: Statista GmbH. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1062780/umfrage/umfrage-zu-den-wichtigsten-problemen-in-deutschland/

Tachkov, P. (2023). Wärmewende – Energetische Sanierungen im Wohngebäudebestand fördern durch Aktivieren, Informieren und Unterstützen der Eigentümerinnen und Eigentümer. Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen, Institut für Management und Innovation

Tagesschau (2025, Januar 24). Starker Anstieg der Förderanträge und Bewilligungen für Wärmepumpen. https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-1426454.html

Umweltbundesamt (UBA) (2024a): Klimaschutz im Verkehr [online], https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr/klimaschutz-im-verkehr#undefined

Umweltbundesamt (UBA) (2024b): Treibhausgas-Projektionen 2024 – Ergebnisse kompakt (zuletzt 13.01.2025): https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/thg-projektionen_2024_ergebnisse_kompakt.pdf