Inhaltsverzeichnis

- Was sind Wasserstoffspeicher und welche Rolle spielen sie in derStromversorgung der Zukunft?

- Warum brauchen wir künftig saisonale Stromspeicher?

- Der Aufbau eines wasserstoffbasierten Langfrist-Stromspeichers und seine Einbettung in ein zukünftiges Energiesystem

- Investitionen unter großen Unsicherheiten

- Ansätze zur Förderung des Markthochlaufs und zur Absicherung von Investitionsrisiken

- Fazit: Langfrist-Stromspeicher werden künftig gebraucht und ihr Ausbau muss jetzt politisch angestoßen und koordiniert werden

Was sind Wasserstoffspeicher und welche Rolle spielen sie in der

Stromversorgung der Zukunft?

Saisonale Stromspeicher für die Energiewende. In einem zukünftig auf Wind- und Solarenergie basierenden Energiesystem sind Energiespeicher zentral (Schill et al. 2025). Zur Überbrückung längerer Zeiträume mit geringer Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien können wasserstoffbasierte saisonale Stromspeicher eine wichtige Rolle spielen. Dieser Erklärtext gibt einen Überblick darüber, welche Funktion solche Wasserstoffspeicher im erneuerbaren Energiesystem der Zukunft haben und aus welchen Komponenten sie bestehen. Außerdem wird diskutiert, welche Risiken und Unsicherheiten für Investitionen in Wasserstoff-Stromspeicher bestehen und mit welchen Förderinstrumenten diesen begegnet werden könnte.

Warum brauchen wir künftig saisonale Stromspeicher?

Klimaneutralität und Sektorenkopplung. Deutschland plant, bis 2045 klimaneutral zu werden. Eine wesentliche Strategie hierfür ist der Ausbau Erneuerbarer Energien. Dies ermöglicht die Verwendung von erneuerbarem Strom nicht nur im heutigen Stromsektor, sondern auch für viele Anwendungen in der Industrie, der Wärmebereitstellung sowie im Verkehr, die heute noch Erdgas oder Kohle nutzen (Luderer et al., 2025). Diese sogenannte Sektorenkopplung kann entweder durch direkte Elektrifizierung oder indirekt über klimaneutralen Wasserstoff oder dessen Folgeprodukte erfolgen.

Fluktuierende Stromerzeugung. Da die Ausbaupotenziale steuerbarer Erneuerbarer Energien wie Biomasse, Wasserkraft oder Geothermie begrenzt sind, nimmt die natürlicherweise schwankende Wind- und Solarenergie eine zentrale Rolle in der zukünftigen Stromversorgung ein. Die Stromerzeugung dieser Technologien fluktuiert nicht nur im Tagesverlauf, sondern auch saisonal. So kann die Photovoltaik in Deutschland in den Sommermonaten besonders viel Strom erzeugen, in den Wintermonaten jedoch deutlich weniger. Umgekehrt ist die Verfügbarkeit der Windkraft im Winter wesentlich höher als im Sommer. Während Batteriespeicher kurzfristige Fluktuationen im Tagesverlauf ausgleichen können, braucht es für länger währende Schwankungen über das Jahr hinweg andere Lösungen. Einen Überblick über die Rolle verschiedener Energiespeicher im Umgang mit dem fluktuierenden Stromangebot gibt ein früheres Ariadne-Hintergrundpapier (Schill et al. 2025). Das folgende Kurzdossier fokussiert sich auf wasserstoffbasierte Langfrist-Stromspeicher.

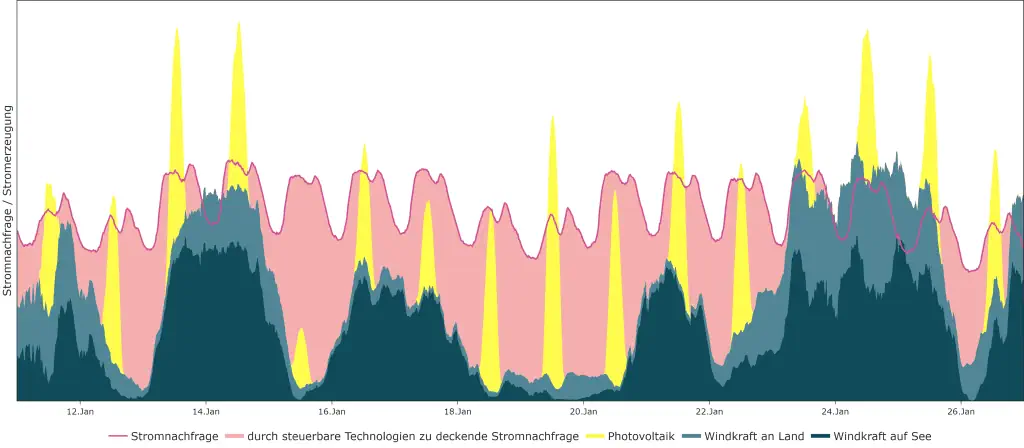

Dunkelflauten. Bei ungünstigen Wetterbedingungen kann es zu länger anhaltenden Phasen mit besonders geringer Stromerzeugung aus Wind- und Solarenergie kommen. In der Forschung gibt es keinen Konsens darüber, wie genau man solche Wetterereignisse, die auch als Dunkelflauten bezeichnet werden, definieren und messen sollte (Kittel und Schill 2024a). Sicher ist, dass sie in Dauer und Ausprägung stark variieren. So können Dunkelflauten in Form kurzer Einzelereignisse auftreten, die nur wenige Stunden bis Tage andauern (Abbildung 1). In der Vergangenheit kam es jedoch auch zu längeren Phasen aufeinanderfolgender Ereignisse mit stark unterdurchschnittlicher Verfügbarkeit von Wind- und Solarenergie, die sich über viele Wochen erstreckten. Die längsten Dunkelflauten treten in Europa vor allem im Winter auf, wenn ausgeprägte Windflauten an Land und auf See auf eine saisonal schwache Sonneneinstrahlung treffen (Kittel und Schill 2024b).

Zunehmender saisonaler Stromspeicherbedarf. Mit steigendem Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung haben Dunkelflauten zunehmenden Einfluss auf das Energiesystem. Kurzzeitige Dunkelflauten können erhebliche Preissprünge auf den Strommärkten verursachen, da aufgrund sehr geringer erneuerbarer Stromerzeugung Kraftwerke mit besonders hohen variablen Kosten einspringen müssen. In einem zukünftigen erneuerbaren Energiesystem besteht jedoch nicht nur ein Bedarf an gesicherter Leistung, sondern auch an gesicherter Energie, um ausreichend Strom während langanhaltender Dunkelflauten bereitstellen zu können. Mit dem Ausstieg aus der Verstromung fossiler Energieträger ergibt sich somit ein entsprechender Bedarf an saisonalen Stromspeichern, auch Langfrist-Stromspeicher genannt. Verschärft wird dieser Bedarf noch dadurch, dass die Stromnachfrage im Winter zukünftig aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung der Raumwärmeversorgung noch deutlich steigen dürfte (Luderer et al. 2025).

Funktion von Langfrist-Stromspeichern. Langfrist-Stromspeicher können erneuerbaren Überschussstrom einspeichern, ihn in Form von Wasserstoff oder dessen Folgeprodukten, wie zum Beispiel Ammoniak oder Methanol, über lange Zeiträume vorhalten und während Dunkelflauten-Ereignissen wieder rückverstromen. Für diese Art der Speicherung wird derzeit vor allem grüner, also CO2-neutraler, Wasserstoff diskutiert, der durch Elektrolyse hergestellt und durch Kraftwerke rückverstromt wird. Neben der Überbrückung von Dunkelflauten können Langfrist-Stromspeicher noch weitere Funktionen haben, beispielsweise als strategische Absicherung in Krisenfällen oder als Pufferspeicher für den grenzüberschreitenden Wasserstoffhandel. Darüber hinaus kann die saisonale Speicherung von Wasserstoff oder dessen Folgeprodukten auch ohne Rückverstromung erforderlich sein, beispielsweise für die Deckung entsprechender Bedarfe aus der Industrie oder Teilen des Verkehrssektors (BMWE 2025).

Der Aufbau eines wasserstoffbasierten Langfrist-Stromspeichers und seine Einbettung in ein zukünftiges Energiesystem

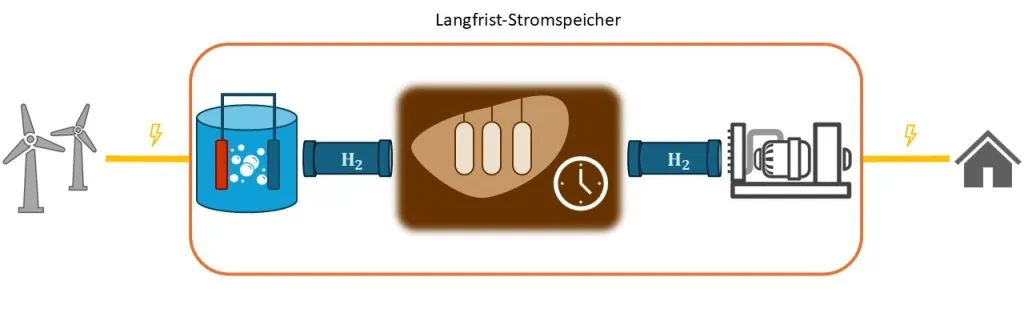

Kombination verschiedener Komponenten. Damit Wasserstoff zur Langfristspeicherung von Strom genutzt werden kann, müssen mehrere Technologien ineinandergreifen, die entweder an dem gleichen Standort angesiedelt oder räumlich voneinander getrennt sein können: Die Erzeugung von Wasserstoff aus Strom im In- oder Ausland, die Wasserstoffspeicherung und die Rückverstromung. Das derzeit plausibelste technologische Konzept hierfür besteht aus der Kombination eines Elektrolyseurs, eines Wasserstoff-Untergrundspeichers und einer wasserstofffähigen Gasturbine. Die Betreiberstruktur dieser einzelnen Komponenten entspricht aber nicht zwangsläufig dieser Systemstruktur. Vielmehr ist zu erwarten, dass Elektrolyseure, Speicher und Kraftwerke von unterschiedlichen Akteuren betrieben werden. Sofern diese Anlagen räumlich getrennt sind, ist zusätzlich ein Wasserstoffnetz erforderlich, das die einzelnen Komponenten über Pipelines miteinander verbindet.

Elektrolyse und Import. Bei der Elektrolyse wird Wasser unter Einsatz von Strom in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt, die anschließend aufgefangen werden. Damit dieser Wasserstoff tatsächlich klimaneutral ist, muss der verwendete Strom vollständig aus erneuerbaren Quellen stammen. Zwei Verfahren haben bisher die größte Marktreife: die alkalische Wasserelektrolyse und die Protonenaustauschmembran-(PEM)-Elektrolyse. Heute werden weltweit mehrheitlich die schon seit vielen Jahren im Einsatz befindlichen alkalischen Elektrolyseure gebaut (IEA 2024), da sie geringere spezifische Investitionskosten1Spezifische Investitionskosten bezeichnen die auf die installierte Leistung bezogenen Investitionskosten, also zum Beispiel Euro pro Kilowatt. haben als PEM-Elektrolyseure. Für die Erzeugung einer Kilowattstunde Wasserstoff (unterer Heizwert2Der untere Heizwert gibt an, wie viel praktisch nutzbare Energie in der Reaktion entsteht, ohne die Kondensationswärme des bei der Verbrennung entstehenden Wasserdampfs zu berücksichtigen. Der obere Heizwert geht davon aus, dass das entstandene Wasser kondensiert und dadurch die Kondensationswärme zusätzlich nutzbar wird.) benötigt man circa 1,3 Kilowattstunden Strom. Die Elektrolyse kann grundsätzlich im Inland oder Ausland angesiedelt sein, wobei im Falle ausländischer Produktion der grüne Wasserstoff in geeigneter Form nach Deutschland importiert werden muss. Aufgrund begrenzter heimischer Ausbaupotenziale für Erneuerbare Energien dürfte der Import von Wasserstoff und dessen Folgeprodukten künftig eine wichtige Rolle spielen. In Ländern mit hohen und günstig erschließbaren Potenzialen für Erneuerbare Energien könnte Wasserstoff kostengünstig produziert und dann auf dem Land- oder Seeweg nach Deutschland transportiert werden, wobei der Transport wiederum mit hohen Kosten verbunden sein kann.

Unterirdische Wasserstoffspeicher. Für die kostengünstige und langfristige Speicherung großer Mengen von Wasserstoff bieten sich vor allem Untergrundspeicher an. Für unterirdische Lagerstätten in Salzkavernen existieren umfangreiche Erfahrungswerte, da dort bereits seit Jahrzehnten Erdgas im großen Maßstab gespeichert wird. Diese Speicher bestehen aus Hohlräumen, die in natürlichen Salzstöcken künstlich geschaffen werden. Dort wird das Gas unter Druck hineingepresst, wobei das dichte Salzgestein dafür sorgt, dass kein Gas entweichen kann. Es wird diskutiert, ob sich auch sogenannte Porenspeicher für die Wasserstoffspeicherung eignen. Diese bestehen aus porösen Gesteinsschichten (z.B. Sandstein) in zumeist ehemaligen Erdgas- oder Wasserlagerstätten, in deren Poren das Gas gepresst wird. Grundsätzlich geeignet sind dabei solche Lagerstätten, in denen durch genügend dichte umliegende Sedimentschichten etwa aus Ton sichergestellt werden kann, dass keine Gasleckagen auftreten.

Eignung von Salzkavernen und Porenspeichern. Salzkavernen ermöglichen technisch mehrere Speicherzyklen im Jahr und können damit auch auf kurzfristige Lastspitzen reagieren, während Porenspeicher aufgrund langsamerer Ein- und Ausspeicherraten nur wenige Speicherzyklen im Jahr erlauben. Allerdings haben Salzkavernen meist eine kleinere Speicherkapazität als Porenspeicher. Geeignetes Salzgestein mit sehr hohem Speicherpotenzial für die Errichtung von neuen Salzkavernenspeichern befindet sich geographisch stark konzentriert vor allem in Nordwest- und Mitteldeutschland (BMWE 2025). Dagegen ist das geologische Potenzial für neue Porenspeicher in Deutschland auch im Süden groß (Nationaler Wasserstoffrat 2021). Insgesamt übersteigt das technisch mögliche Speicherpotenzial in Europa den erwarteten Bedarf um ein Vielfaches, wobei der größte Anteil des Potenzials in Deutschland liegt (Caglayan et al., 2020). Während es bereits erste Erfahrungswerte zur Nutzung von Kavernen als Wasserstoffspeicher gibt, besteht bei Porenspeichern noch größerer Forschungsbedarf, vor allem in Bezug auf das Risiko biochemischer Reaktionen und des Entweichens von Gas. Das Potenzial für die Nutzung von Porenspeicher zur Wasserstoffspeicherung ist daher aus heutiger Sicht schwer abzuschätzen (BMWE 2024a). Mit der Abkehr von Erdgas als Energieträger bietet sich neben dem Neubau auch die Möglichkeit, bestehende Salzkavernen in Erdgasnutzung für die Wasserstoffspeicherung umzurüsten.

Rückverstromung. Der eingespeicherte Wasserstoff kann in Kraftwerken eingesetzt werden, um erneut Strom zu erzeugen. Stand heute gibt es nur wenige wasserstofffähige Gaskraftwerke (z.B. EnBW, 2025), da es hierfür bisher noch keinen Bedarf und auch noch keine ausreichenden Mengen grünen Wasserstoffs gab. Technisch dürfte die Realisierung von Wasserstoffturbinen kein großes Problem darstellen, umfangreiche Praxiserfahrungen müssen jedoch noch gesammelt werden. Grundsätzlich ist auch denkbar, bestehende oder neue Gaskraftwerke so umzurüsten, dass sie mit reinem Wasserstoff betrieben werden können. Somit kann ein Wasserstoff-Gaskraftwerk als Rückverstromungseinheit eines Langfrist-Stromspeichers betrachtet werden. Gegebenenfalls könnte ein solches Kraftwerk auch als Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) betrieben werden, um auch (Fern-)Wärme zu erzeugen. Hier dürfte die Wirtschaftlichkeit jedoch stark vom Standort des Kraftwerks, dem Wasserstoffpreis und dem lokalen Wärmebedarf abhängen. Gaskraftwerke, die im Laufe ihrer Lebenszeit auf Wasserstoffbetrieb umgerüstet werden könnten, werden gemeinhin als „H2-ready“ bezeichnet, auch wenn sich sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in verschiedenen Gesetzestexten unterschiedliche Definitionen hinter dem Begriff verstecken (Christidis et al. 2023). Klar ist, dass einige technische Anpassungen notwendig sind, um Gaskraftwerke voll auf Wasserstoff umzustellen. Die Frage, ab wann ein Kraftwerk „H2-ready“ ist, spielt insbesondere bei gesetzlichen Vorgaben, Fördermaßnahmen und Investitionsrichtlinien eine Rolle.

Infrastruktur. Mit dem im Oktober 2024 genehmigten Wasserstoff-Kernnetz soll bis Mitte der 2030er Jahre die zentrale Transportinfrastruktur entstehen, die Wasserstoff aus Erzeugungsregionen, Importrouten und Speichern zu Verbrauchszentren und Kraftwerken bringen soll. Der Anschluss an das Wasserstoffkernnetz ist wichtig für die Wasserstoffspeicher, sowohl für die Einspeicherung (bei überschüssiger Stromerzeugung oder Importen) als auch für die Ausspeicherung (bei hoher Nachfrage oder Dunkelflaute). Der größte Teil der Salzkavernen, die bereits zur Erdgasspeicherung genutzt werden, liegt im norddeutschen Becken. Dies bietet potenzielle Vorteile bei der Umrüstung auf Wasserstoff durch die Nähe zu Offshore-Windparks und Häfen und somit möglichen Importkorridoren (BMWE 2025). Gleichzeitig ergäbe sich allerdings auch ein Bedarf für den Transport des Wasserstoffs nach der Ausspeicherung, sofern die künftigen Wasserstoffkraftwerke und -abnehmer eher in anderen Landesteilen angesiedelt sind. Aufgrund seiner großen geologischen Speicherpotenziale könnte Deutschland auch eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von Wasserstoffspeichern für andere europäische Länder spielen (dena 2024). Dies erfordert jedoch eine grenzüberschreitende Anbindung Deutschlands an seine Nachbarländer mit Wasserstoff-Pipelines, was im Rahmen der European Hydrogen Backbone Initiative geplant ist (van Rossum et al., 2022).

Investitionen unter großen Unsicherheiten

Investitions- und Betriebsentscheidungen unter Unsicherheiten. Modellrechnungen zeigen, dass Langfrist-Stromspeicher in zukünftigen Energiesystemen, die überwiegend auf Wind- und Solarenergie basieren, unverzichtbar sind, um jederzeit eine verlässliche Versorgung mit Erneuerbaren Energien sicherzustellen (Lux et al. 2022, Kittel et al. 2024, Luderer et al. 2025). Privatwirtschaftliche Akteure werden solche Speicher aber nur bauen, wenn sie erwarten können, damit Gewinne zu erzielen. Im Fall der Langfrist-Stromspeicher sehen sich privatwirtschaftliche Akteure allerdings mit einer Reihe von Unsicherheiten konfrontiert, darunter Wetter-, Transformations- und Politikrisiken, die letztlich zu Preis- und Mengenrisiken sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausspeicherung führen.

Wetterrisiken in erneuerbaren Energiesystemen. Während traditionelle Erdgasspeicher unabhängig vom Wetter Erdgas für den Winter einspeichern können, hängt das Einspeichern von Wasserstoff im Jahresverlauf davon ab, wann und wie viel überschüssiger erneuerbarer Strom zur Verfügung steht. Das Stromerzeugungspotenzial der fluktuierenden Wind- und Solarenergie kann über verschiedene Jahre hinweg sowie innerhalb eines Jahres deutlich schwanken. Auch die Frage, wann und wie viel Wasserstoff rückverstromt werden soll, hängt vom Wetter ab und kann – je nach Dauer und Schwere der auftretenden Dunkelflauten – zwischen einzelnen Jahren erheblich variieren (Kittel et al. 2024). Hinzu kommt, dass die Betreiber von Langfrist-Stromspeichern im Jahresverlauf weder beim Einspeichern noch beim Ausspeichern perfekt voraussehen können, in welchen Wochen oder Monaten hierfür jeweils die besten Zeitpunkte sind (Schmidt 2025).

Transformationsrisiken. Eine weitere Unsicherheit besteht bezüglich des Zeitpunkts der Umrüstung der Erdgas-Untergrundspeicher auf Wasserstoff und des Baus neuer Speicher. Die Umrüstung kann aufgrund von baulichen und genehmigungsrechtlichen Vorgängen fünf bis sieben Jahre dauern, während der Neubau eines Untergrundspeichers doppelt so lang dauern kann und höhere spezifische Investitionskosten verursacht (acatech, 2024, BMWK, 2025). Die Umrüstung auf Wasserstoff hängt auch maßgeblich von der Entwicklung der Erdgasnachfrage in Deutschland ab: Je früher der Erdgasausstieg erfolgt, desto früher können Untergrundspeicher für Wasserstoff genutzt werden. Auch die Frage, wann und wie die „letzten 10 Prozent“ der Treibhausgasminderung (die voraussichtlich mit deutlich steigenden Kosten einhergehen) im Energiesystem angegangen werden, birgt erhebliche Risiken für den Langfrist-Stromspeicherbedarf (Mai et al. 2022). Dazu gehört die Frage, ob und in welchem Umfang steuerbare klimaneutrale Stromerzeuger wie bei-spielsweise Biomasse oder Geothermie erschlossen werden, welche Rolle die CO2-Abscheidung aus der Atmosphäre langfristig spielt und wie flexibel die künftige Stromnachfrage ist. Auch die Wasserstoffnachfrage der Industrie kann sich auf den Bedarf von Wasserstoffspeichern auswirken. Hier bestehen noch große Unsicherheiten, unter anderem, da alternativ wasserstoffbasierte Zwischenprodukte wie Ammoniak importiert werden könnten (Verpoort et al., 2024).

Politikrisiken. Daneben gibt es an verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette sowie zu unterschiedlichen Zeiträumen der Transformation auch energiepolitische und geopolitische Risiken auf nationaler, inner- und außereuropäischer Ebene. Dazu gehört beispielsweise das Risiko, dass die Politik die Ziele für den Ausbau Erneuerbarer Energien, den Ausstieg aus fossilen Energieträgern oder die Reduktion von Treibhausgasen ändert. Außerdem können wirtschaftliche Anreize durch sich ändernde politische Maßnahmen verzerrt werden, beispielsweise durch Änderungen der Nationalen Wasserstoffstrategie oder bei Fördermechanismen für Erneuerbare Energien, Elektrolyse oder Gaskraftwerke. Auch industriepolitische Entscheidungen können den Bedarf und die Fahrweise von Wasserstoffspeichern beeinflussen und damit Risiken für ihre Entwicklung darstellen. Infrastrukturpolitische Risiken bestehen beim Aufbau eines nationalen und europäischen Wasserstoffnetzes sowie der Wasserstoff-Importinfrastruktur. Geopolitische Spannungen können zudem zu Unsicherheiten in Bezug auf Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Wasserstoffimporten führen.

Preis- und Mengenrisiken. Die oben genannten Unsicherheiten führen zu Preis- und Mengenrisiken für Langfrist-Stromspeicher, sowohl beim Ein- als auch beim Ausspeichern. Bei der Produktion von grünem Wasserstoff sind künftige Preise und Mengen unsicher und hängen neben der Verfügbarkeit von erneuerbarem Überschussstrom im Wesentlichen davon ab, wann und wieviel heimische Elektrolysekapazität geschaffen und wieviel Wasserstoff aus anderen Ländern zu welchen Preisen importiert werden kann. Derzeit verläuft der Ausbau der heimischen Elektrolyse schleppend. Stand Oktober 2025 sind in Deutschland rund 180 Megawatt Elektrolyseleistung installiert (Roth und Schill, 2025), 2030 sollen es 10.000 Megawatt sein; der kürzlich veröffentlichte Monitoringbericht kommt jedoch zu dem Schluss, dass dieses Ziel kaum noch erreicht werden kann (EWI & BET, 2025). Die Verlässlichkeit künftiger Wasserstoff-Importpartnerschaften mit anderen Ländern lässt sich heute kaum bewerten. Auf der Seite der Rückverstromung ergeben sich Preis- und Mengenrisiken durch die unsichere Entwicklung der Strompreise, die unter anderem vom Ausbau der Erneuerbaren Energien, der Stilllegung fossiler Kraftwerke und der Entwicklung der Wasserstoffnachfrage abhängen. Die Verteilung dieser Risiken auf verschiedene Akteure hängt stark davon ab, welche Betreiberstruktur sich bei den einzelnen Komponenten von wasserstoffbasierten Langfrist-Stromspeichern ergibt.

Vorübergehende und dauerhafte Risiken. Die genannten Preis- und Mengenrisiken erscheinen zu Beginn der Transformation besonders groß, da sowohl der Technologiemix im dekarbonisierten Energiesystem als auch der Zeitpunkt, wann dieser erreicht wird, unsicher sind. Diese Risiken können durch eine vorausschauende und verlässliche Energiepolitik verringert werden. Wetterrisiken bestehen dagegen im neuen System dauerhaft und könnten durch den Klimawandel sogar weiter verschärft werden. Nicht nur dürfte sich der Speicherbedarf künftig zwischen einzelnen Wetterjahren deutlich unterscheiden, auch der optimale Zeitpunkt der Ein- und Ausspeicherung innerhalb eines Jahres bleibt unsicher. Daher ist es unwahrscheinlich, dass Preissignale auf dem Großhandelsmarkt für Strom allein hinreichende Investitionsanreize geben können, um jederzeit ausreichende saisonale Speicherkapazitäten und damit die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Im Folgenden werden unterschiedliche Förder- bzw. Absicherungsinstrumente diskutiert, um den bestehenden Risiken entgegenzuwirken.

Ansätze zur Förderung des Markthochlaufs und zur Absicherung von Investitionsrisiken

Ein System, viele Facetten. Die beschriebenen verschiedenen Komponenten (Elektrolyseur, Wasserstoff-Untergrundspeicher, Gasturbine) eines Langfrist-Stromspeichers werden im erneuerbaren Energiesystem der Zukunft auch weitere wichtige Funktionen haben. Beispielsweise werden Elektrolyseure und Kavernen auch für die Produktion und Speicherung von Wasserstoff für industrielle Einsatzzwecke benötigt. Betreiber dieser einzelnen Komponenten haben unterschiedliche Förder- beziehungsweise Absicherungsbedarfe, wobei es zu verschiedenen Interaktionen mit anderen Entwicklungen kommen kann. Zu nennen sind hier zum Beispiel die zukünftige Wasserstoffnachfrage, der mögliche Umfang von Wasserstoffimporten oder die Dauer eines übergangsweisen Betriebs von „H2-ready“-Gaskraftwerken mit Erdgas. Diese Interdependenzen müssen bei der Wahl eines geeigneten Förderinstruments berücksichtigt werden.

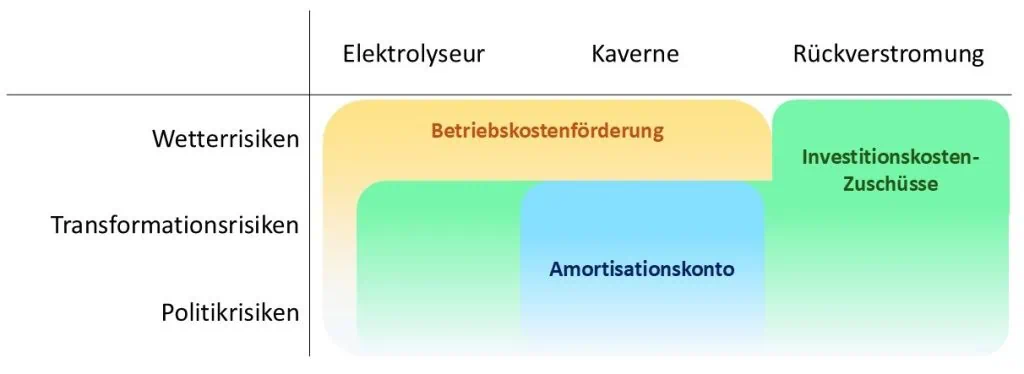

Förderbedarf in der Hochlaufphase – und langfristig. Insbesondere in der Anfangsphase ist es aufgrund der oben genannten Risiken und Vorlaufzeiten unwahrscheinlich, dass ohne Förderung ausreichend saisonale Stromspeicherkapazitäten passend zum Hochlauf der Erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Insofern besteht hier ein Förderbedarf, der durch den Staat auf verschiedene Arten gedeckt werden könnte. Die Grundidee ist, dass ein Fördermechanismus die erwartete Lücke zwischen Kosten und Erlösen schließt und damit eine tatsächliche Investition in Speicher anreizt. Dabei kann man zwischen einer Förderung der anfänglichen Investitionen oder der Betriebskosten differenzieren, wobei sich einzelne Fördermechanismen unterschiedlich gut für Elektrolyseure, Kavernen und Rückverstromungskraftwerke eignen. Neben dem Förderbedarf in der Hochlaufphase dürfte es aber auch langfristig nötig bleiben, Investitionen in saisonale Stromspeicher abzusichern. Im Folgenden wird eine kurze Übersicht über drei verschiedene Arten von Förderinstrumenten und ihre mögliche Rolle bei der Absicherung verschiedener Risiken gegeben: Investitionskostenzuschüsse, eine Betriebskostenförderung sowie ein Amortisationskonto (Abbildung 3).

Investitionskostenzuschüsse. Bei einer Förderung der Investitionskosten bekommen Speicherbetreiber einen Teil ihrer Investitionen durch Einmalzahlungen oder periodische Auszahlungen subventioniert, entweder durch Direktzahlungen oder Steuerermäßigungen. Durch geringe spezifische Investitionskosten sinken auch die Kapitalkosten, da der finanzielle Aufwand des Projekts verringert wird. Investitionskostenzuschüsse sind ein bewährtes Politikinstrument, das in vielen Kontexten Anwendung findet. Bei der Förderung von Wasserstoffprojekten erfolgt die Förderung bereits in Form von Investitionskostenzuschüssen, beispielsweise im Rahmen der „Important Projects of Common European Interest“ (IPCEI). Dabei werden Projekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette unterstützt: von der Erzeugung über den Transport bis hin zur Speicherung. Investitionskostenzuschüsse sichern vor allem Transformationsrisiken ab, da sie die hohen Anfangsinvestitionen mindern und so die Hürden für die anfängliche Investition reduzieren. Gleichzeitig wirken sie teilweise auch auf Politikrisiken, da durch die reduzierte Kapitalbelastung auch die Widerstandsfähigkeit von Projekten gegenüber Änderungen bei Fördermechanismen, strategischen Zielen oder regulatorischen Rahmenbedingungen steigt. Zusätzlich wirken Investitionskostenzuschüsse ebenso auf Nachfragerisiken, indem sie die Rentabilität auch bei unsicherer Nachfrage verbessern können. Sie könnten für alle drei Komponenten eines Langfrist-Stromspeichers eine Rolle spielen (vgl. Abbildung 3). Speziell im Bereich der Rückverstromung erscheinen Investitionskostenzuschüsse besonders gut geeignet, da Wasserstoffkraftwerke nur laufen sollen, wenn unbedingt notwendig. Bei voraussichtlich hohen Wasserstoffkosten müsste eine solche Förderung eventuell noch um eine Betriebskostenförderung ergänzt werden, damit die Stromerzeugung wirtschaftlich ist.

Betriebskostenförderung. Um die vor allem in der Hochlaufphase großen Unsicherheiten über den Umfang der Nutzung und die Rentabilität von Wasserstoffspeichern abzusichern, könnten Speicherbetreiber über einen bestimmten Zeitraum eine Betriebskostenförderung erhalten. Diese könnte sich auf die ausgespeiste Kilowattstunde Wasserstoff beziehen: Für jede verkaufte Kilowattstunde Wasserstoff erhalten Speicherbetreiber zusätzlich zu den Markterlösen einen Förderbetrag. Sollte es zukünftig einen aussagekräftigen Referenzpreis für Wasserstoff geben, dann könnte die Betriebskostenförderung zum Beispiel in eine Mindesterlösregulierung überführt werden. Liegen hier die tatsächlichen Markterlöse aus dem Speicherbetrieb unter einer regulierten Grenze, wird die Differenz ausgeglichen. Ähnliche Förderinstrumente werden bereits in verschiedenen Kontexten angewendet, zum Beispiel bei der Förderung von Erneuerbaren Energien. Grundsätzlich entsteht durch diesen Mechanismus eine verlässliche Einnahmebasis für Betreiber, was die Finanzierungskosten senken und Investitionen attraktiver machen kann. Dadurch können die Preis- und Mengenrisiken der Elektrolyseure und Kavernen abgemildert werden. Insbesondere Wetterrisiken können somit effektiv abgesichert werden, da zum Beispiel wetterbedingte Strompreisschwankungen für die Elektrolyse abgemildert sind. Auch Preis- und Mengenrisiken können durch die verlässliche Einnahmebasis abgesichert werden. Insofern eignet sich dieses Instrument vor allem dort, wo der Betrieb einer Technologie gefördert werden soll. Dies trifft sowohl auf die Elektrolyse als auch auf Kavernen zu. Dabei könnten je nach Ausgestaltung sowohl Wetter- als auch Nachfragerisiken effektiv abgesichert werden. Da die garantierten Erlöse zum Investitionszeitpunkt bereits bekannt sind, werden auch Transformationsrisiken mit abgesichert (vgl. Abbildung 3). Bei der Rückverstromung soll ausreichend Kapazität für Dunkelflauten vorhalten werden, die Kraftwerke sollen aber nur laufen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Eine Betriebskostenförderung kann jedoch einen Anreiz für Kraftwerksbetreiber darstellen, auch in Zeiten Strom zu produzieren, in denen dies aus Systemsicht ineffizient ist. Daher erscheint eine Betriebskostenförderung für die Rückverstromung weniger gut geeignet. Sollte ein frühzeitiger Hochlauf der Stromerzeugung aus Wasserstoff politisch gewünscht sein, könnte eine Betriebskostenförderung dennoch nötig sein, um eine mögliche Wirtschaftlichkeitslücke zu schließen.

Amortisationskonto. In der frühen Hochlaufphase werden Wasserstoff-Untergrundspeicher nur von wenigen Abnehmern genutzt. Dadurch können jedoch die anfänglich hohen Investitionskosten nicht voll auf die Nutzer umgelegt werden, da die Zahlungsbereitschaft dieser Nutzer voraussichtlich nicht ausreichen würde, um die entsprechenden Umlagen zu decken (dena, 2024). Die Differenz zwischen Einnahmen und Investitionskosten könnte über ein sogenanntes Amortisationskonto zwischenfinanziert werden. Sobald mehr Nutzer hinzukommen und die Wasserstoff-Speichernachfrage steigt, führen die höheren Einnahmen zu einem schrittweisen Ausgleich dieses Defizits. Das Amortisationskonto verteilt somit die anfänglich hohen Investitionskosten auf eine größere Anzahl zukünftiger Nutzer. Es eignet sich daher besonders für Investitionen, die sich nicht unmittelbar refinanzieren, sondern ihr Ertragspotenzial erst zu einem späteren Zeitpunkt realisieren, was insbesondere auf neuartige Infrastrukturprojekte zutrifft. Auf diese Weise kann das Amortisationskonto Transformationsrisiken abdecken, indem Investitionen in Speicher auch dann abgesichert werden, wenn sich deren Bedarf erst spät oder schrittweise realisiert und so Unsicherheiten über Zeitpunkte und Nachfragemuster überbrücken. Zusätzlich mindert es Preis- und Mengenrisiken, da es Schwankungen durch die Abkopplung der Einnahmen von der tatsächlichen Nachfrage in der frühen Marktphase abpuffert. Beim Langfrist-Stromspeicher trifft das insbesondere auf die Kavernen zu, für andere Speicherelemente erscheint das Instrument weniger gut geeignet (vgl. Abbildung 3). Eine Grundvoraussetzung für die Funktionsfähigkeit des Amortisationskontos ist, dass die Erlöse der Kavernenbetreiber reguliert sind. Nur dann kann die Differenz zwischen den regulierten Erlösen und den tatsächlichen Einnahmen auf dem Amortisationskonto verbucht und später ausgeglichen werden. Das Konzept des Amortisationskontos findet in der Praxis auch bei der Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes Anwendung. Dort zeigt sich jedoch auch, dass eine rein nutzerfinanzierte Ausgestaltung, bei der die Kosten des anfänglichen Leerlaufs auf spätere Kunden gewälzt werden, zu langfristig hohen Kosten führen kann (Pfluger et al. 2025).

Ausschreibungen als Zuteilungsmaßnahme für Förderungen. Durch wettbewerbliche Ausschreibungen von zuvor festgelegten Fördermengen beziehungsweise Kapazitäten können Fördermittel für den Aufbau von (Teil-)Komponenten von Langfrist-Speicherkapazitäten an diejenigen Anbieter vergeben werden, die den geringsten Förderbedarf benötigen. Dadurch bekommen die Betreiber den Zuschlag, die den günstigsten Preis zum Beispiel in Form eines regulierten Mindesterlöses oder der geringsten Investitionskostenförderung bieten. Vorausgesetzt es besteht ausreichender Wettbewerberkennbar an einer höheren Anzahl an Geboten im Vergleich zum ausgeschriebenen Volumen – sorgt dieses Verfahren für einen effizienten Einsatz der Fördermittel. Gleichzeitig lässt sich über die Ausschreibungsmenge gezielt steuern, wie viel Speicherkapazität in welchem Zeitraum gefördert wird und gegebenenfalls auch, wo die einzelnen Komponenten (Elektrolyseur, Untergrundspeicher, Kraftwerk) von wasserstoffbasierten Stromspeichern stehen sollen, was den Markthochlauf planbarer macht. Im Rahmen der Kraftwerksstrategie der Ampel-Regierung waren konkrete Ausschreibungen vorgesehen, zum Beispiel für fünf Gigawatt „H2-ready“ Gaskraftwerke sowie für 0,5 Gigawatt reine H2-Kraftwerke, die als Ausspeichereinheiten saisonaler Stromspeicher betrachtet werden können. Daneben waren Ausschreibungen für 0,5 Gigawatt Wasserstoff-Langfristspeicher geplant (BMWE, 2024b).

Fazit: Langfrist-Stromspeicher werden künftig gebraucht und ihr Ausbau muss jetzt politisch angestoßen und koordiniert werden

Langfrist-Stromspeicher sind notwendig. Langfrist-Stromspeicher, die nach heutigem Kenntnisstand auf Wasserstoff basieren, sind ein essenzieller Bestandteil des künftigen Energiesystems mit einem hohen Anteil Erneuerbarer Energien. Eine zeitnahe Weichenstellung ist angesichts der langen Vorlaufzeiten insbesondere für Kavernenspeicher entscheidend. Aber auch Investitionsentscheidungen in Elektrolyse, Wasserstoffnetz und Kraftwerke müssen rechtzeitig angestoßen und koordiniert werden. Auch für den Ausgleich von Wasserstoffangebot und -nachfrage im Kernnetz wäre ein frühzeitiger Hochlauf von Wasserstoffspeichern wichtig. Welche Betreiberstruktur der einzelnen Speicherkomponenten sich ergeben wird und wie sich das auf die Risiken auswirkt, ist noch unklar.

Es gibt noch einige offene Fragen. Wie viel Elektrolyse, Untergrundspeicher und Kraftwerke genau benötigt werden, ist aber noch nicht klar. Dies hängt stark vom Ausbau der Erneuerbaren Energien, dem Hochlauf von Flexibilität und anderen Speichern, dem Fortschritt der Energiewende auf europäischer Ebene und vielen weiteren Faktoren ab. Möglicherweise könnte man auch Verbraucher, zum Beispiel in der Industrie, dafür kompensieren, wenn sie in extremen Dunkelflauten den Stromverbrauch bestimmter Prozesse deutlich reduzieren. So könnte man den Bedarf an Wasserstoffspeichern gegebenenfalls reduzieren. Alternativ wäre es auch denkbar, für lange Dunkelflauen, die nur selten auftreten, fossile Backup-Kraftwerke, wie Ölturbinen, mit wenig Infrastrukturbedarf und sehr geringen Kapitalkosten vorzuhalten, die nur in absoluten Ausnahmefällen tatsächlich in Betrieb gehen. In einem klimaneutralen Energiesystem bräuchte es dafür jedoch zusätzliche Investitionen in Technologien, die die damit verbundenen Emissionen der Atmosphäre wieder entnehmen können. Aufgrund ausgeprägter Unsicherheiten über die voraussichtlichen Kosten solcher Technologien ist aus heutiger Sicht unklar, ob derartige Backup-Kapazitäten eine kostenoptimale Klimaneutralität ermöglichen (Kittel et al., 2024). Zudem werden Wasserstoffspeicher auch als Pufferspeicher für Wasserstoff und seine Derivate gebraucht, die in anderen Energiesektoren zur Dekarbonisierung beitragen sollen. Dadurch ergibt sich eine Verzahnung ihrer Rolle als Langfrist-Stromspeicher mit ihrer Rolle im Wasserstoffsektor und damit eventuelle Zielkonflikte und Abhängigkeiten.

Alternativen zu Wasserstoffkavernen sind denkbar, aber unsicher. Neben Wasserstoff kommen theoretisch auch andere Optionen als Medium für Langfrist-Stromspeicher in Betracht. Hierzu zählen Biogas, grünes Methanol oder andere E-Fuels. Aktuell wird vor allem auf grünem Wasserstoff und Biomasse basierendes Methanol als Alternative diskutiert, da es sich dabei um einen in der chemischen Industrie ohnehin benötigten Grundstoff handelt, der oberirdisch in Tanks günstig gespeichert werden könnte (Brown und Hampp 2023). Allerdings bringt jede der Alternativen eigene Herausforderungen mit sich. Ob sich andere Langfrist-Stromspeicher gegenüber Wasserstoffkavernen durchsetzen können, ist derzeit offen.

Politisch ist noch nicht viel passiert. Die Ampel-Regierung hatte in ihrer viel diskutierten, aber letztlich nicht umgesetzten Kraftwerksstrategie die Notwendigkeit des Zubaus von steuerbaren Gaskraftwerken betont, die perspektivisch auf Wasserstoff umgestellt werden sollten. Dabei sollten sowohl wasserstofffähige Gaskraftwerke als auch in geringem Maßstab Wasserstoffspeicher ausgeschrieben und gefördert werden. Die Nationale Wasserstoffstrategie enthält gleichzeitig ein Bekenntnis zu einem ambitionierten Ausbau der heimischen Elektrolysekapazität. Die aktuelle Bundesregierung plant derzeit, „H2-ready“ Gaskraftwerke auszuschreiben. In einem kleineren, technologieoffenen Ausschreibungssegment könnten grundsätzlich auch Stromspeicher zum Zug kommen, Langfrist-speicher scheinen dabei allerdings bisher nicht im Fokus zu stehen. Die Umstellung auf Wasserstoff wird derweil nicht genauer spezifiziert, was wiederum Folgen für Wasserstoffspeicher und das Wasserstoffkernnetz mit sich bringt.

Politische Weichenstellungen jetzt erforderlich. Mit Hinblick auf lange Vorlauf- und Umrüstungszeiten sowie einen perspektivisch hohen Bedarf an saisonaler Stromspeicherung ist in diesem noch unsicheren Umfeld eine zeitnahe politische Weichenstellung essenziell. Nur so können Investitionsentscheidungen in Elektrolyse, Wasserstoffnetz, Wasserstoffspeicher und Kraftwerke sinnvoll koordiniert und rechtzeitig angestoßen und entsprechende Lieferketten aufgebaut werden. Ein Ansatz mit überschaubarem Risiko könnte sein, erste Kapazitäten zeitnah und unkompliziert zu fördern, idealerweise in Anlehnung an bestehende Fördermechanismen im Wasserstoffsektor (zum Beispiel IPCEI-Projekte). Die dort gesammelten Erfahrungen können bei der Ausgestaltung weiterer Förder- bzw. Absicherungsmaßnahmen für Wasserstoffspeicher genutzt werden. Zu beachten ist, dass mittelfristig ohnehin ein Kapazitätsmarkt3In einem Kapazitätsmarkt erhalten Kraftwerke zusätzliche Zahlungen zur Bereitstellung von gesicherter Leistung, unabhängig von der tatsächlich produzierten Menge Strom. Kapazitätszahlungen können die Wirtschaftlichkeit von Anlagen, die nur zu seltenen Spitzenlastzeiten gebraucht werden, verbessern. zur Absicherung des Strommarkts geplant ist (BMWE 2024a). Dabei ist zu klären, wie Wasserstoff-Kraftwerke und Kavernenspeicher in einen solchen Mechanismus integriert werden könnten, wobei vermutlich besondere Vorgaben beispielsweise zum Mindestfüllstand entwickelt werden müssten. Zudem sollte schnell geklärt werden, wie diese Förderung finanziert und gegebenenfalls auf die Stromkundinnen und -kunden umgelegt werden soll (Mastropietro et al. 2024). Mit Blick auf den erforderlichen schnellen Umstieg der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien bleibt nicht mehr viel Zeit.

Literaturangaben

Acatech (Hrsg.) (2024): Langzeitspeicherung von Wasserstoff, Berlin. https://www.acatech.de/publikation/langzeitspeicherung-von-wasserstoff/

IEA (2024): Global Hydrogen Review 2024. Global Hydrogen Review 2024

BMWE (2024a): Einigung zur Kraftwerksstrategie, Gemeinsame Pressemitteilung vom 05.02.2024.

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2024/02/20240205-einigung-zur-kraftwerksstrategie.html

BMWE (2024b): Konsultationsverfahren eröffnet: Kraftwerkssicherheitsgesetz, Meldung vom 11.09.2024. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Meldung/2024/20240911-kraftwerkssicherheitsgesetz.html

BMWK (2025): Weißbuch Wasserstoffspeicher. https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Energie/weissbuch-wasserstoffspeicher-2025.html

Tom Brown und Johannes Hampp (2023): Ultra-long-duration energy storage anywhere: Metha-nol with carbon cycling. Joule, 7(11), 2414-2420. https://doi.org/10.1016/j.joule.2023.10.001

Dilara Gulcin Caglayan, Nikolaus Weber, Heidi U. Heinrichs, Jochen Linßen, Martin Robinius, Peter A. Kukla, Detlef Stolten (2020): Technical potential of salt caverns for hydrogen storage in Europe. International Journal of Hydrogen Energy, 45(11), 6793-6805.

Andreas Christidis, Anne Wasike-Schalling und Juliane Arriens (2023): Policy Briefing: H2-Ready-Gaskraftwerke. https://reiner-lemoine-institut.de/wp-content/uploads/2024/09/RLI-Studie-H2-ready_DE.pdf

Deutsche Energie-Agentur (dena, Hrsg.) (2024): Aufbau und Finanzierung von Wasserstoffspei-chern in Deutschland. https://www.dena.de/infocenter/aufbau-und-finanzierung-von-wasserstoffspeichern-in-deutschland/

EnBW (2025): EnBW nimmt eines der ersten wasserstofffähigen Gasturbinen-Kraftwerke Deutschlands offiziell in Betrieb, Pressemitteilung vom 11.04.2025. https://www.enbw.com/presse/enbw-wasserstofffaehiges-gasturbinen-kraftwerk-stuttgart.html

EWI & BET (2025): Energiewende. Effizient. Machen. – Monitoringbericht zum Start der 21. Legis-laturperiode, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

Martin Kittel und Wolf-Peter Schill (2024a): Measuring the Dunkelflaute: How (not) to analyze variable renewable energy shortage. Environmental Research: Energy, 1(3), 035007. https://doi.org/10.1088/2753-3751/ad6dfc

Martin Kittel und Wolf-Peter Schill (2024b): Quantifying the Dunkelflaute: An analysis of variable renewable energy droughts in Europe. Preprint: https://arxiv.org/abs/2410.00244

Martin Kittel, Alexander Roth und Wolf-Peter Schill (2024): Coping with the Dunkelflaute: Power system implications of variable renewable energy droughts in Europe. Preprint: https://arxiv.org/abs/2411.17683

Gunnar Luderer (Hrsg.), Frederike Bartels (Hrsg.), Tom Brown (Hrsg.), Clara Aulich, Falk Benke, Tobias Fleiter, Fabio Frank, Helen Ganal, Julian Geis, Norman Gerhardt, Till Gnann, Alyssa Gunnemann, Robin Hasse, Andrea Herbst, Sebastian Herkel, Johanna Hoppe, Christoph Kost, Michael Krail, Michael Lindner, Marius Neuwirth, Hannah Nolte, Robert Pietzcker, Patrick Plötz, Matthias Rehfeldt, Felix Schreyer, Toni Seibold, Charlotte Senkpiel, Dominika Sörgel, Daniel Speth, Bjarne Steffen, Philipp C. Verpoort (2025): Die Energiewende kosteneffizient gestalten: Szenarien zur Klimaneutralität 2045. Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam. https://ariadneprojekt.de/publikation/report-szenarien-zur-klimaneutralitat-2045/

Benjamin Lux, Gerda Deac, Christoph P. Kiefer, Christoph Kleinschmitt, Christiane Bernath, Katja Franke, Benjamin Pfluger, Sebastian Willemsen, Frank Sensfuß (2022): The role of hydrogen in a greenhouse gas-neutral energy supply system in Germany. Energy Conversion and Management 270, 116188. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2022.116188

Trieu Mai, Paul Denholm, Patrick Brown, Wesley Cole, Elaine Hale, Patrick Lamers, Caitlin Mur-phy, Mark Ruth, Brian Sergi, Daniel Steinberg, Samuel F. Baldwin (2022): Getting to 100%: Six strategies for the challenging last 10%. Joule, 6(9), 1981-1994. https://doi.org/10.1016/j.joule.2022.08.004

Paolo Mastropietro, Pablo Rodilla und Carlos Batlle (2024): A taxonomy to guide the next gen-eration of support mechanisms for electricity storage. Joule 8(5), 1196 – 1204. https://doi.org/10.1016/j.joule.2024.03.015

Nationaler Wasserstoffrat, 2021: Die Rolle der Untergrund-Gasspeicher zur Entwicklung eines Wasserstoffmarktes in Deutschland – Entwicklungspotenziale und regulatorische Rahmenbedingungen, Informations- und Grundlagenpapier. https://www.wasserstoffrat.de/fileadmin/wasserstoffrat/media/Dokumente/2022/2021-10-29_NWR-Grundlagenpapier_Wasserstoffspeicher.pdf

Benjamin Pfluger, Stella Oberle, Tobias Fleiter, Simon Lukas Bußmann, Marius Neuwirth, Falko Ueckerdt, Adrian Odenweller (2025): Hintergrundszenarien zur Festlegung des Hochlaufent-gelts im Wasserstoff-Kernnetz.

Rik van Rossum, Jaro Jens, Gemma La Guardia, Anthony Wang, Luis Kühnen, Martijn Overgaag (2022): European Hydrogen Backbone – A European hydrogen infrastructure vision covering 28 countries. https://ehb.eu/files/downloads/ehb-report-220428-17h00-interactive-1.pdf

Alexander Roth und Wolf-Peter Schill (2025): Open Energy Tracker. https://openenergytracker.org/

Wolf-Peter Schill, Anna Billerbeck, Alexander Burkhardt, Lion Hirth, Dana Kirchem, Alexander Roth (2025): Welche Rolle spielen Speicher in der Energiewende? Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam. https://doi.org/10.48485/pik.2025.004

Felix Schmidt (2025): On long-duration storage, weather uncertainty and limited foresight. Pre-print: https://arxiv.org/abs/2505.12538

Philipp C. Verpoort, Falko Ueckerdt, Yvonne Beck, Diego Bietenholz, Andrea Dertinger, Tobias Fleiter, Anna Grimm, Gunnar Luderer, Marius Neuwirth, Adrian Odenweller, Thobias Sach, Matthias Schimmel, Luisa Sievers (2024): Transformation der energieintensiven Industrie. Wettbewerbsfähigkeit durch strukturelle Anpassung und grüne Importe. Kopernikus-Projekt Ariadne, Potsdam. https://doi.org/10.48485/pik.2024.019