Inhaltsverzeichnis

- Kernbotschaften

- 1. Einleitung

- 2. Hintergrund: Polarisierte Debatte zur Wärmewende

- 3. Methode: Konzeption der Bürgerdeliberation

- 4. Das Gebäudeenergiegesetz: Heizungstausch und energetische Sanierung

- 5. Die CO2-Bepreisung und das CO2-Kostenaufteilungsgesetz

- 6. Ergebnisse der Vorher-Nachher-Befragung

- 7. Resümee und Ausblick

- 8. Anhang

Kernbotschaften

- Die Auftaktkonferenz zur Ariadne-Bürgerdeliberation Wärmewende fand im Juni 2024 in Fulda mit 50 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland statt. Hauseigentümerinnen und -eigentümer waren im Teilnehmerkreis überrepräsentiert, da sie direkt vom Gebäudeenergiegesetz (GEG) betroffen sind und dies einen Themenschwerpunkt der Bürgerkonferenz darstellte.

- Die Bürgerinnen und Bürger sprachen von einer großen Verunsicherung durch die schlechte Kommunikation zum Gebäudeenergiegesetz. Sie befürworteten zwar grundsätzlich die Wärmewende und auch staatliche Vorgaben wie das GEG, bemängelten aber die mediale Darstellung und fehlende Planungssicherheit durch unklares politisches Handeln.

- Mit Blick auf die individuelle Umsetzung sahen sich viele Hauseigentümerinnen und -eigentümer mit der Herausforderung fehlender finanzieller Mittel für die notwendigen Investitionen in die energetische Sanierung und den Heizungstausch konfrontiert. Die Beantragung von Förderprogrammen sei zudem häufig mit einem hohen bürokratischen Aufwand verbunden.

- Ein Grundwissen zum CO2-Preis war zwar größtenteils bei den Bürgerinnen und Bürgern vorhanden, sie wünschten sich jedoch mehr sachliche Informationen zur Notwendigkeit und den langfristigen Auswirkungen auf die Höhe der Energiepreise. Der CO2-Preis sei aktuell zu gering, um eine Verhaltensänderung bei Verbraucherinnen und Verbrauchern zu erwirken. Die langfristige Preisentwicklung wurde von vielen Bürgerinnen und Bürgern aufgrund von Unwissenheit kaum in Entscheidungen über Investitionen in neue Heizungssysteme einbezogen.

1. Einleitung

Das Kopernikus-Projekt Ariadne zielt auf die Erforschung langfristig wirksamer Politikmaßnahmen für die Energiewende ab, die in einen gesamtgesellschaftlichen Lernprozess eingebettet sind. Daher werden Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über verschiedene Dialogformate in das Projekt integriert, um Forschungsfragen und Zwischenergebnisse zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Eine Besonderheit des Projekts ist die Beteiligung zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland im Forschungsprozess, um deren Erfahrungswissen, Werte und Perspektiven zu Politikoptionen zu berücksichtigen und langfristige Strategien zur Lösung klimapolitischer Herausforderungen zu identifizieren. Der Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern war bereits ein zentraler Bestandteil in der ersten Phase des Ariadne-Projekts (2021-2023). In verschiedenen Dialogformaten erarbeiteten fast 200 Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit den Forschenden gesellschaftlich tragfähige Lösungen für die Verkehrs- und Stromwende (siehe Ariadne-Report). In der aktuellen Projektlaufzeit (2023-2026) wird eine zweite Phase der Bürgerdeliberation mit neuen Schwerpunkten durchgeführt, die sich mit Gestaltungsoptionen von Wärme- und Verkehrswende sowie der Finanzierung bzw. Verteilungsfragen von klimapolitischen Maßnahmen befasst. Den Auftakt bildete die Ariadne-Bürgerkonferenz im Juni 2024 – 149 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland diskutierten Politikoptionen zu den drei Themenschwerpunkten. Der folgende Bericht bietet einen Überblick über den Prozess, die zentralen Fragestellungen, die angewandten Methoden und die Ergebnisse der Bürgerdeliberation zur Wärmewende.

2. Hintergrund: Polarisierte Debatte zur Wärmewende

Klimaschutzziele für den Wärmesektor

Die Bundesregierung hat sich ehrgeizige Ziele für die Wärmewende gesetzt, indem der Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung deutlich erhöht und damit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden soll. Insgesamt ist der Gebäudesektor für rund 30 % der CO2-Emissionen und 35 % des Endenergieverbrauchs in Deutschland verantwortlich (Umweltbundesamt 2024). Um die Klimaziele zu erreichen, muss der Gebäudesektor bis spätestens 2045 klimaneutral werden. Das Klimaschutzgesetz sieht vor, dass die Treibhausgasemissionen im Gebäudesektor bis 2030 um 68 % gegenüber 1990 reduziert werden müssen. Laut Gutachten des Expertenrats für Klimafragen (ERK) verfehlte der Gebäudesektor allerdings die letzten drei Jahre die anvisierten Sektorziele – trotz der starken Energie-Einsparungen während der Gaskrise (ERK 2024). Es bedarf geeigneter politischer Maßnahmen, um einen wirksamen Klimaschutz im Gebäudebereich mit höherer Geschwindigkeit umzusetzen. Die energetische Sanierung, Emissionsstandards für Gebäude sowie Anreize und Regelungen für die Umstellung von Heizungen auf Erneuerbare Energien sind dafür essenziell. Auch Wärmenetze müssen ausgebaut und langfristig dekarbonisiert werden.

Ausgangslage: Die politische Debatte zur Wärmewende und dem Gebäudeenergiegesetz

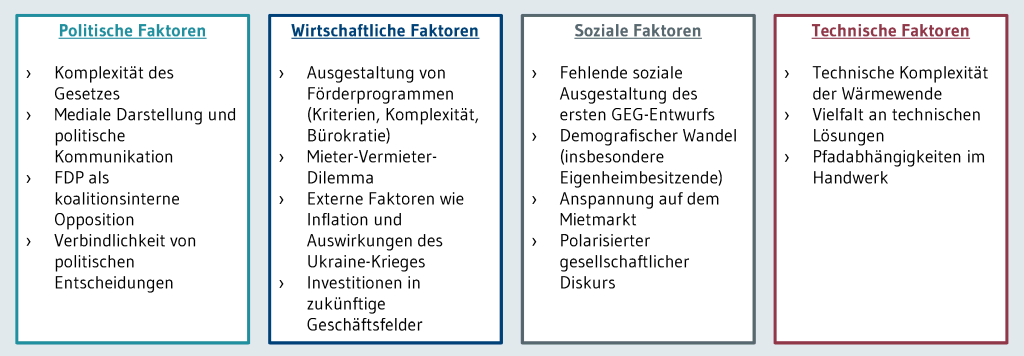

Ausgelöst durch die Veröffentlichung des Referentenentwurfs über die Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) entbrannte im Jahr 2023 eine aufgeladene gesellschaftliche und mediale Debatte zur Wärmewende (Jost et al. 2024). Um die Einbettung der Ariadne-Bürgerdeliberation in den öffentlichen Diskurs zur Wärmewende besser zu verstehen, wird im Folgenden auf die Gründe für diese Polarisierung eingegangen und eine politische Einordnung vorgenommen. Die Zuspitzung und Überhitzung der öffentlichen und politischen Diskussion arbeiteten sich vor allem an den folgenden Punkten ab:

- Kommunikation: Soziale Fragen wie der Mieterschutz sowie die Frage der Finanzierung des Heizungstauschs durch Förderprogramme wurden auf politischer Seite nicht klar kommuniziert. Hinzu kam die mediale Darstellung, die der Springer-Verlag 2023 unter anderem in der Bild-Zeitung zum GEG startete und durch den Begriff „Heiz(ungs)hammer“ prägte (Jost et al. 2024).

- Gesetzliche Ausgestaltung: Die technischen Details und regulatorischen Vorgaben des GEG waren Gegenstand intensiver Debatten. Die Abstimmung mit den zuständigen Fachressorts stand zu einigen Fragen noch aus. Trotzdem gelangte der Gesetzesentwurf an die Öffentlichkeit und löste eine hitzige Debatte über ein Verbot fossiler Heizungen im Gebäudebestand aus.

- Politische Verantwortung: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und die Grünen standen im Zentrum der Kritik bezüglich der Konzeption des GEG. Gleichzeitig wurde das Aus für fossile Öl-Heizungssysteme bereits von der Großen Koalition für 2021 beschlossen (Zeit Online 2019).

- Parteiübergreifende Kontroversen: Die Diskussion führte zu Spannungen sowohl innerhalb der Regierung als auch zwischen den politischen Parteien. Die FDP blockierte das Gesetz lange Zeit und positionierte sich mit ihrer inhaltlichen Kritik im Lager der Opposition, obwohl sie Teil der Koalition war.

- Komplexität: Die Komplexität des Themas verstärkte die Polarisierung. Das GEG umfasst eine Vielzahl von Regelungen, die sowohl für Laien als auch für Expertinnen und Experten schwer zu durchschauen sind. Dies bietet Raum für unterschiedliche Interpretationen und fördert die Entstehung von Halbwahrheiten.

- Wirtschaftliche Interessen: Für die Heizungsbranche bedeutet die Wärmewende einen tiefgreifenden Wandel. Um Fehlinvestitionen zu vermeiden, bedarf es Planungssicherheit über die zukünftige Ausrichtung der Branche (Zentralverband des Deutschen Handwerks 2023). Unternehmen müssen sich auf neue Technologien und Geschäftsmodelle einstellen, was mit einem erheblichen Ressourcen- und Schulungsaufwand verbunden ist. Gleichzeitig entstehen neue Marktchancen für Unternehmen, die innovative Lösungen für die Wärmewende anbieten.

- Verteilungsfragen: Die sozialen Auswirkungen der Wärmewende wurden bei der Gestaltung des Gesetzes unterschätzt. Die Kosten für eine energetische Sanierung können für viele Haushalte eine erhebliche Belastung darstellen (dena 2024). Haushalte mit geringem Einkommen verfügen nicht über ausreichend Eigenkapital oder die nötige Kreditwürdigkeit, um die Investitionen zu stemmen, selbst wenn attraktive Förderquoten angeboten werden.

- Technische Umsetzung: Es gibt eine Vielzahl von Technologien, die für die Wärmeversorgung in Frage kommen, wie beispielsweise Wärmepumpen, Fernwärme oder Solarthermie. Die Wahl der geeigneten Technologie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Gebäudegröße, der Lage und den örtlichen Gegebenheiten. Die fehlenden Informationen aus der kommunalen Wärmeplanung, die laut Wärmeplanungsgesetz in größeren Kommunen bis spätestens 2026 (mehr als 100.000 Einwohnende) und kleineren erst 2028 (weniger als 100.000 Einwohnende) vorliegen werden, führen zusätzlich zu einer Verunsicherung in der Bevölkerung.

Neben diesen Aspekten beeinflussen auch allgemeine Trends auf dem Wohnungsmarkt – wie Wohnungsknappheit, das Vermieter-Mieter-Dilemma und steigende Kosten durch Inflation und Energiepreisdruck – sowie der demographische Wandel unter Eigenheimbesitzenden (wie Alter und Einkommen) den Diskurs über die Wärmewende und tragen zu seiner starken Aufladung bei. Eine Zusammenfassung der verschiedenen Faktoren findet sich in Abbildung 1 und zeigt die Vielschichtigkeit der Debatte. Vor diesem Hintergrund war es Ziel der Ariadne-Bürgerdeliberation, die Auswirkungen des GEG mit den Bürgerinnen und Bürgern zu diskutieren, um die gesellschaftliche Perspektive in der Wärmewende zu stärken. Die Ariadne-Bürgerdeliberation versteht sich hier als Brücke, um den Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zur Wärmewende zu versachlichen.

3. Methode: Konzeption der Bürgerdeliberation

3.1 Methodik der Bürgerdeliberation

Die Ariadne-Bürgerdeliberation hat zum Ziel, einen gemeinsamen Lernprozess zwischen Gesellschaft und Wissenschaft mitzugestalten und geht dabei über eine reine Wissenschaftskommunikation hinaus. Angelehnt an das „pragmatisch-aufgeklärte Modell“ (Edenhofer & Kowarsch 2015) soll mit dem Deliberationsprozess eine Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern über konkrete und wissenschaftlich basierte Politikmaßnahmen zur Gestaltung der Energiewende in Verbindung mit den zugrundeliegenden Wertevorstellungen und Bewertungskriterien ermöglicht werden. Deliberation bedeutet „Beratschlagung“, „Abwägung“ und beschreibt als Methode eine auf den Austausch von Argumenten, Werten und Begründungen angelegte Form der dialogischen Entscheidungsfindung. Die überzeugendsten Argumente sollen gewinnen und zu besseren Entscheidungen führen – und nicht die einfache Mehrheitsabstimmung. Wichtig ist, dass Menschen unter fairen Bedingungen und gleichberechtigt an der Diskussion teilnehmen und sich aufeinander beziehen, zum Beispiel durch Hinterfragen, Zustimmen oder Widersprechen. Der Mehrwert der Deliberation liegt insbesondere bei gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen, in denen unterschiedliche Sichtweisen, Werte und Normen aufeinandertreffen. Die Deliberation gibt der Vielfalt an Perspektiven einen kommunikativen Raum und ermöglicht durch einen strukturieren Prozess gemeinwohlorientierte Entscheidungen zu treffen (Blum et. al 2022). Für die wissenschaftliche Politikberatung ergibt sich hieraus ein Raum zum Abwägen von Handlungsalternativen in der Zusammenschau von Evidenz und gesellschaftlichen Perspektiven, in dem das Ausloten von konsensualen oder mehrheitsfähigen Handlungsoptionen und Bedingungen möglich gemacht wird. Ergebnisse werden darüber hinaus auch in Stakeholder-Dialogen mit Politik und Verwaltung, Wirtschaft sowie organisierter Zivilgesellschaft reflektiert und in einem iterativen Prozess weiterentwickelt.

Als eine Art der deliberativen Mini-Publics1Deliberative Mini-Publics werden definiert als „sorgfältig konzipierte Foren, in denen eine repräsentative Teilmenge der Bevölkerung zusammenkommt, um offene, inklusive und informierte Diskussionen über ein oder mehrere Themen mit greifbaren Ergebnissen zu führen“ (Curato et al., S. 3). hat die Ariadne Bürgerdeliberation folgende Kernmerkmale (Curato et al. 2021):

- Zufällige Auswahl der Teilnehmenden: Die Teilnehmenden der Bürgerdeliberation werden zufällig ausgewählt, um eine möglichst breite gesellschaftliche Vielfalt abzubilden. Das inkludiert sowohl ein Losverfahren als auch eine Auswahl nach Kriterien, die eine bestimmte Repräsentativität der Teilnehmenden in Bezug auf die Zensusergebnisse und das Thema erlauben. Dennoch bleibt das Risiko einer Selektionsverzerrung bestehen, da die Eingeladenen frei entscheiden können, ob sie die Einladung annehmen oder ablehnen. Gleichwohl stellen Bürgerkonferenzen grundsätzlich eine neue und damit weitere Möglichkeit neben bisherigen politischen Diskursräumen dar, Argumente und Perspektiven zu einem Thema einzubringen (Dean et al. 2024).

- Offener und inklusiver Austausch von Argumenten: Unterstützt durch die Moderation eröffnet die Bürgerkonferenz einen Raum, in dem alle Teilnehmenden zu bestimmten vorgeschlagenen Politikmaßnahmen Argumente formulieren und austauschen können. Teilnehmende werden dazu ermutigt, ihre Positionen zu begründen und auf die Beiträge anderer einzugehen. So ermöglicht der deliberative Austausch einen tiefergehenden Diskurs, in den Werte, Normen und Alltagserfahrungen einfließen. Im Mittelpunkt steht das Abwägen von Argumenten, anstatt lediglich die individuellen Positionen der Teilnehmenden gegenüberzustellen.

- Informationen und Wissensaustausch: Die Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen erhalten neue Informationen und Wissen einerseits durch den Austausch mit den anderen in der Gruppe, andererseits durch strukturiert aufbereitete Informationen zu dem jeweiligen Thema (Curato et al. 2021). Insbesondere in Bürgerbeteiligungsprozessen in der Forschung ist es von Bedeutung, den aktuellen Wissensstand und Evidenzen verständlich aufzubereiten, um eine fundierte und reflektierte Deliberation zu ermöglichen. Für die erste Phase der Ariadne Bürgerdeliberation wurde das Wissen in verschiedenen Formaten und Zeitpunkten vermittelt, darunter Filme, Broschüren und Vorträge. Aber auch die Forschenden einer Bürgerkonferenz können dazu lernen: wie Bürgerinnen und Bürger das aufbereitete Wissen bewerten, ob ihnen bestimmte Aspekte fehlen und wie praktische Herausforderungen zurück in den wissenschaftlichen Diskurs übersetzt werden können (ebd. S. 82).

- Gemeinsame Schlussfolgerungen und Ergebnisse: Bürgerkonferenzen sind nicht nur Foren für Diskussion und Austausch, sondern zielen darauf ab, zu Schlussfolgerungen zu kommen, die als Ergebnis kommuniziert werden können (ebd. S. 86). Der Ariadne Deliberationsprozess strebt an, Kernbotschaften in den Themenbereichen zu formulieren und diese dann auf einem abschließenden Bürgergipfel gemeinsam mit Stakeholdern zu diskutieren. Dabei geht es nicht zwingend um einen Konsens zwischen den Beteiligten, sondern vielmehr darum, Optionen und deren Implikationen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Als Zwischenergebnis der Bürgerkonferenz gilt dieser Bericht sowie der Austausch mit Stakeholdern in verschiedenen Dialogformaten.

3.2 Ablauf des Ariadne-Deliberationsprozesses

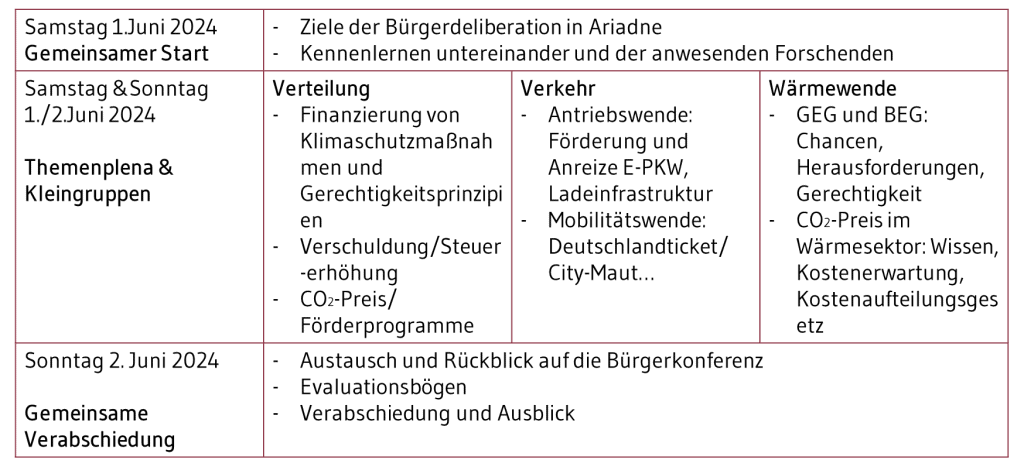

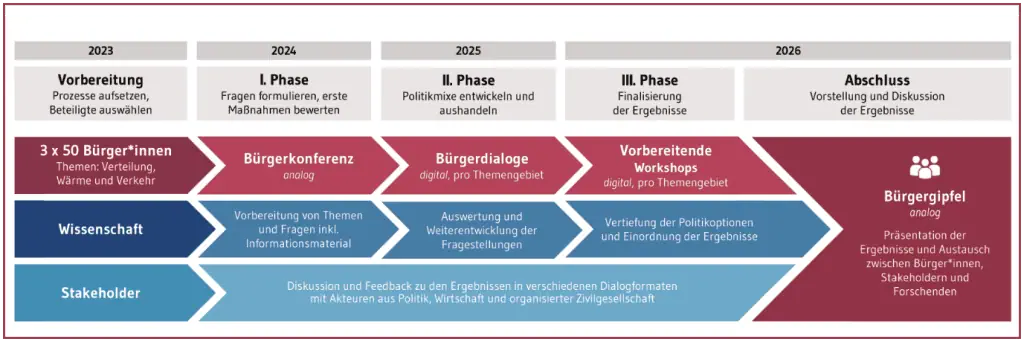

Die Ariadne-Bürgerdeliberation ist über die Projektlaufzeit von 2023 bis 2026 angelegt und lässt sich in drei Phasen sowie Vorbereitung und Abschluss einteilen (siehe Abbildung 2).

In der Vorbereitungszeit wurde der Deliberationsprozess aufgesetzt. Dazu wurden für die drei Themenbereiche Wärmewende, Verkehrswende und Verteilungsfragen der Klimapolitik, die Teilnehmenden per Zufallsverfahren rekrutiert, die Bürgerkonferenz konzipiert und geplant sowie thematische Schwerpunkte mit den Forschenden festgelegt. Die Fragestellungen leiteten sich aus Ergebnissen des Lernprozesses in Ariadne 1, Forschungsvorhaben, politischen Entwicklungen und dem Austausch mit Stakeholder ab. In der ersten Phase bildet die Bürgerkonferenz den Auftakt der Ariadne-Bürgerdeliberation. Ebenfalls findet eine Vorher-Nachher-Befragung statt, die Aufschluss über Einstellungsveränderungen zu konkreten Politikmaßnahmen unter den Teilnehmenden geben soll. In der zweiten Phase werden pro Thema zwei Online-Bürgerdialoge mit circa 40 Bürgerinnen und Bürgern organisiert. Ziel ist es, verschiedene Politik-Mixe gegenüberzustellen und zu priorisieren. In der dritten Phase folgen im Frühjahr 2026 vorbereitende Workshops für den Bürgergipfel. Abschluss der Ariadne-Bürgerdeliberation bildet im Juni 2026 ein Bürgergipfel, zu dem auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingeladen sind, um Ergebnisse zu sichten und zu diskutieren.

Die Ariadne-Bürgerdeliberation wird durch eine Vielzahl an Visualisierungen unterstützt, um in die Forschungsthemen einzuführen und komplexe Sachverhalte verständlich darzulegen. In Vorbereitung auf die Bürgerkonferenz wurde pro Thema ein Lernmodul sowie ein Video entwickelt, um Informationen für die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger sachlich aufzubereiten (siehe Abbildung 3). Hierbei steht bei der Wärmewende die Frage im Mittelpunkt: „Wie heizen wir klimafreundlich?“ Die Broschüre und der Film definieren dazu eingangs den Begriff „Wärmewende“, verschiedene Heizungsarten und die damit verbundenen Emissionen. Zusätzlich werden Herausforderungen beim Übergang zu erneuerbaren Formen der Wärmeversorgung aufgezeigt. Als die wichtigsten Maßnahmen für die Umsetzung der Wärmewende werden verschiedene Heizungstechnologien, Wärmenetze, Energieeffizienz und die energetische Sanierung vorgestellt. Die Informationsmaterialien sind in einfacher Sprache gehalten und in ihrem Informationsgehalt begrenzt, damit Bürgerinnen und Bürger zum einen nicht zu stark im Vorfeld der Konferenz beeinflusst werden und zum anderen ausführlicheres Material unter den Teilnehmenden nicht unterschiedlich intensiv studiert wird.

3.3 Teilnehmendenauswahl per Zufallsverfahren

Informationsquellen Quelle: eigene Darstellung

Für die Teilnahme an der Bürgerkonferenz werden insgesamt 150 Personen gesucht, um je 50 Personen den Themenschwerpunkten Wärme, Verkehr und Verteilung zuzuordnen. Das Projekt verfolgt bei der Auswahl der Bürgerinnen und Bürger den Anspruch, möglichst die Breite der Gesellschaft abzubilden und eine Vielfalt von Lebensrealitäten und Perspektiven einzufangen. Die Auswahl erfolgt zufällig, sodass bundesweit jede Bürgerin und jeder Bürger ab einem Mindestalter von 16 Jahren ausgewählt werden könnte. Um Bürgerinnen und Bürger für die Bürgerdeliberation zu gewinnen, wurden vier unterschiedliche Weisen der Ansprache genutzt:

- Per Zufall wurden Daten deutschlandweit aus dem Melderegister gezogen und Menschen per Post kontaktiert.

- In verschiedenen Gemeinden wurden Menschen an der Haustür besucht und eingeladen, die nicht auf das Einladungsschreiben per Post reagiert haben (aufsuchende Beteiligung).

- Personen wurden über Multiplikatoren (bspw. Vereine oder Verbände) im Umfeld des Veranstaltungsortes Fulda kontaktiert.

- Interessierte Teilnehmende der vergangenen Ariadne-Bürgerdeliberation bekamen die Möglichkeit, erneut teilzunehmen.

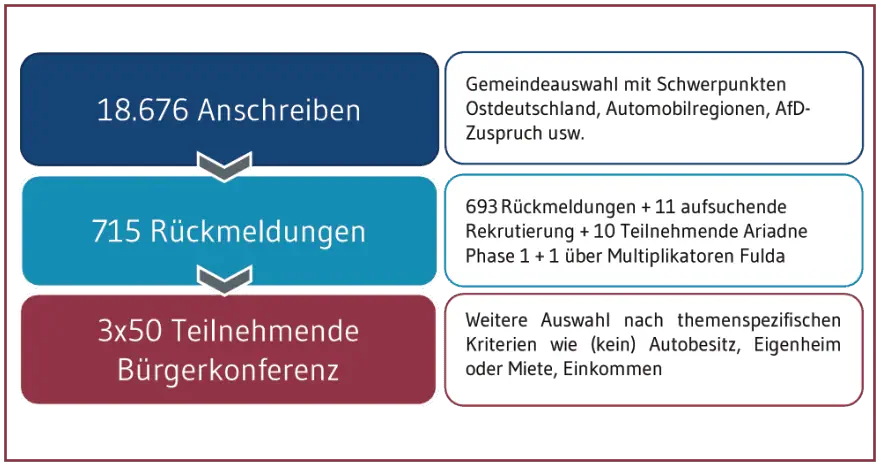

Vorgehen Zufallsauswahl: Im ersten Schritt wurden über 100 Gemeinden (bundesweit und unterschiedlicher Größe) per Zufall ausgewählt und um einen Auszug aus dem Melderegister gebeten. Anschließend erhielten über 18.000 zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger eine Einladung zur Teilnahme am Deliberationsprozess. Interessierte konnten sich unter Angabe soziodemografischer Daten über ein Online-Formular zum Beteiligungsprozess registrieren – insgesamt gingen knapp 700 Rückmeldungen ein (siehe Abbildung 4). Auf Basis der persönlichen und soziodemografischen Daten wurden die Teilnehmenden nach festgelegten Kriterien ausgesucht. Vorrangig eine direkte Zusage erhielten Teilnehmende aus vergangenen Ariadne-Bürgerdeliberationen sowie Personen, die über aufsuchende Beteiligung oder Multiplikatoren gewonnen wurden. Die weiteren Teilnehmenden wurden mit dem Ziel größtmöglicher Perspektivenvielfalt ausgewählt. Dabei folgte die Auswahl folgender Priorisierung:

- Geschlecht nach Zensus

- Einschätzung des Tempos der aktuellen Klimapolitik (zu schnell, zu langsam, gerade richtig) – Gleichverteilung der Antworten

- Bildungsabschluss – Personen mit niedrigem Bildungsabschluss wurden überrepräsentiert

- Altersgruppen nach Zensus

- Bundesland – Ostdeutschland wurde überrepräsentiert

- Migrationshintergrund nach Zensus

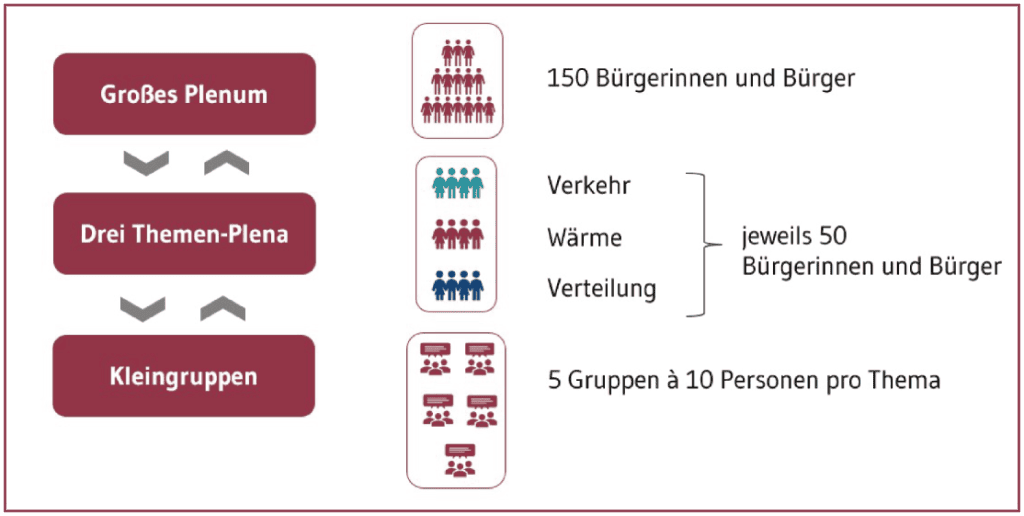

Insgesamt wurden 155 Bürgerinnen und Bürger für den Ariadne-Bürgerdialog ausgewählt und erhielten eine Zusage, wobei rund 50 Teilnehmende pro Themengebiet ausgewählt wurden. Es wurden fünf Teilnehmende mehr eingeplant, um mögliche Ausfälle auszugleichen. Bei Absagen wurde fortwährend nachrekrutiert, um eine möglichst hohe Teilnehmendenanzahl sicherzustellen. Letztlich nahmen 149 Bürgerinnen und Bürger an der Ariadne-Bürgerkonferenz in Fulda teil.

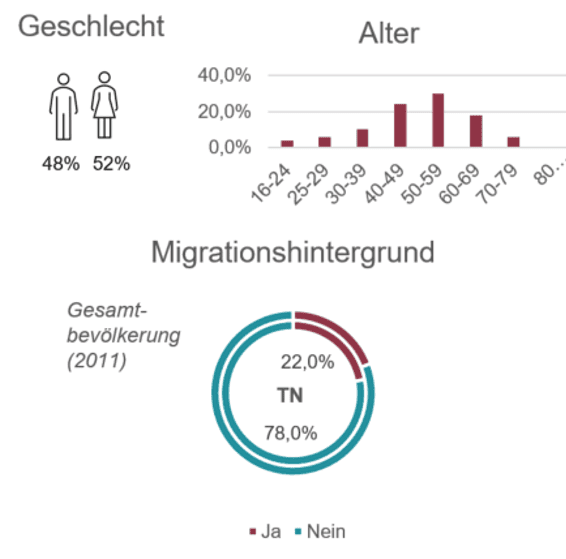

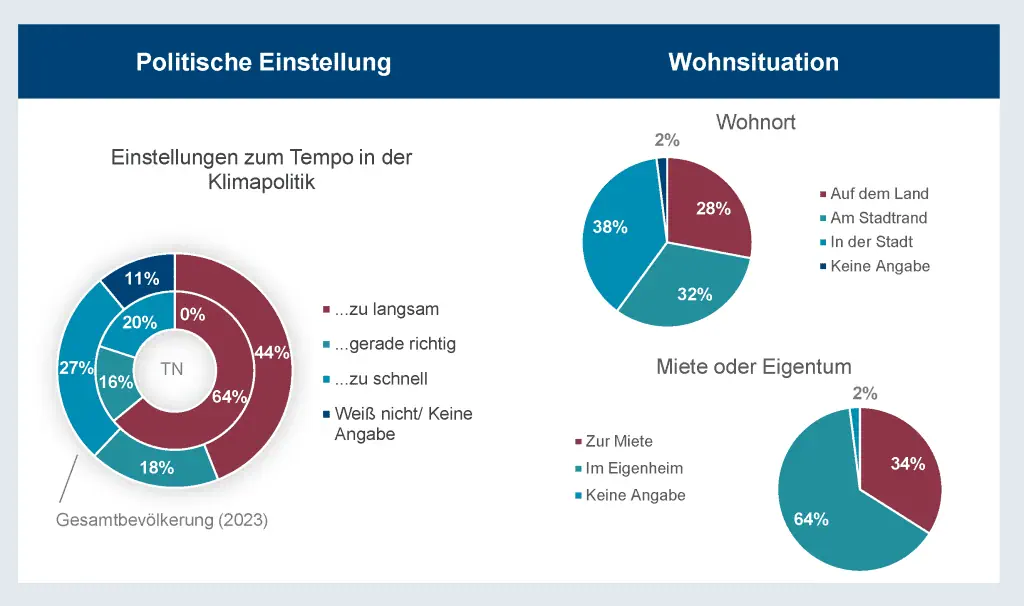

Zusammensetzung der Teilnehmenden zur Wärmewende: Insgesamt nahmen 50 Bürgerinnen und Bürger am Themen-Plenum Wärmewende teil. Sie verteilten sich über die sozio-demografischen Merkmale Geschlecht, Migrationshintergrund und Alter angelehnt an den Zensus (vgl. Abbildung 25). Die Teilnehmenden setzten sich zu 48 % aus Männern und zu 52 % aus Frauen zusammen. Der Altersdurchschnitt lag bei 50 Jahren. In Bezug auf ihre Einstellung zur Klimapolitik waren sie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung etwas progressiver eingestellt (siehe Abbildung 5), aber auch kritische Stimmen waren vertreten. 64 % der Teilnehmenden gaben bei der Registrierung an, dass ihnen das Tempo der Klimapolitik in Deutschland zu langsam ist. Im ARD-Deutschland-Trend2ARD-Deutschland-Trend: https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3339.html von April 2023 waren nur 44 % dieser Ansicht. 20 % der Teilnehmenden fanden das Tempo zu schnell, was knapp 7 % weniger sind im Vergleich zu den Befragten im ARD-Deutschland-Trend. Mit 16 % bei den Teilnehmenden und 18 % bei den Befragten der ARD-Studie sind die Werte für die Angabe „gerade richtig“ relativ ähnlich. Um bei den zu diskutierenden Themen eine gewisse Breite an Perspektiven zu gewährleisten, wurden die Teilnehmenden auch anhand der Wohnsituation ausgewählt. Dabei lag ein stärkerer Fokus auf der Rekrutierung von Eigenheimbesitzenden, da diese eine besondere Betroffenheit und größeren Handlungsspielraum beim Heizungstausch oder der energetischen Sanierung haben als Mietende. Insgesamt lebten 34 % der Teilnehmenden zur Miete und 64 % im Eigenheim (vgl. 52 % der Deutschen leben zur Miete und 48 % sind selbstnutzende Eigenheimbesitzende) (Statista 2025, Statistisches Bundesamt 2025).

3.4 Ablauf der Ariadne-Bürgerkonferenz

Plenum Wärmewende Quelle: eigene Darstellung

Die Ariadne-Bürgerkonferenz fand an zwei Tagen im Juni 2024 in Fulda statt. Die Konferenz begann mit einer Vorstellung des Ariadne-Projekts und der beteiligten Forschenden im großen Plenum. Dabei wurden die Ziele des Kopernikus-Projekt Ariadne erläutert, der Beteiligungsprozess vorgestellt und die Auswahl der drei Themenschwerpunkte (Verkehr, Wärme und Verteilung) begründet. Im Anschluss wurden verschiedene Methoden zum gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmenden angeleitet. Außerdem gab es eine Sensibilisierung für eine gut gelingende Diskussion und eine Reflexionsübung zu verschiedenen Kommunikationstypen.

Quelle: eigene Darstellung

Nach der Einführung im Gesamtplenum teilten sich die Teilnehmenden in die drei Themenplena à 50 bzw. 49 Bürgerinnen und Bürger auf. Auf Basis themenspezifischer Inputs aus der Wissenschaft wurden in Kleingruppen bestimmte Fragestellungen und Politikoptionen zur Wärmewende diskutiert. Jede Kleingruppe wurde von einer Moderation von ifok begleitet, die die Teilnehmenden durch die verschiedenen Sitzungen leitete und Ergebnisse dokumentierte. Wichtig ist, dass innerhalb der Kleingruppen kein Konsens gefunden werden musste. Zentrale Argumente wurden an Stellwänden festgehalten, die in den Themenplena vorgestellt wurden und zur Nachbereitung der Konferenz dienten.

Überblick Ablauf des Themenplenums Wärmewende

Die Teilnehmenden wurden in fünf Diskussionsgruppen aufgeteilt. Vier von fünf Gruppen beinhalteten ausschließlich Hausbesitzende, nur eine Gruppe bestand aus Mietenden. Diese Zusammensetzung ermöglichte eine differenzierte Betrachtung der Betroffenheit.

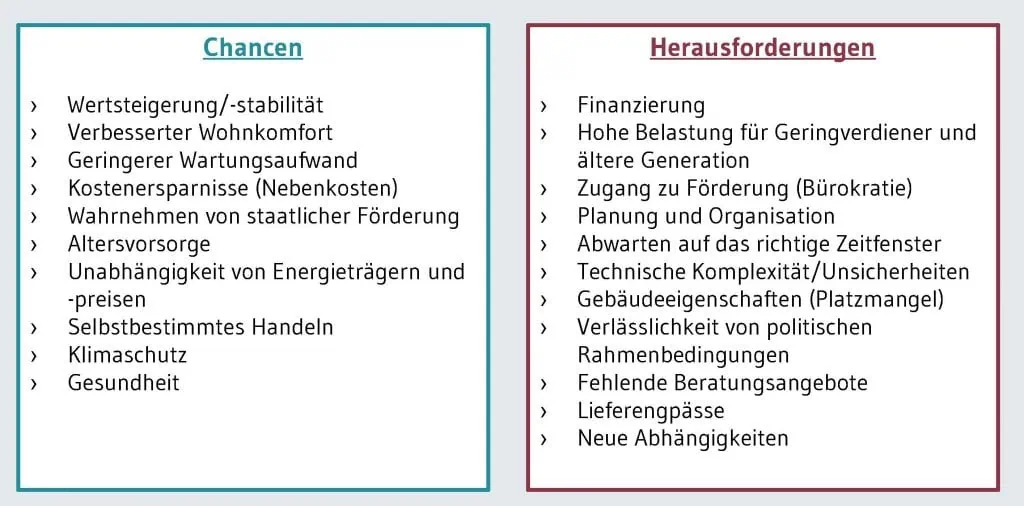

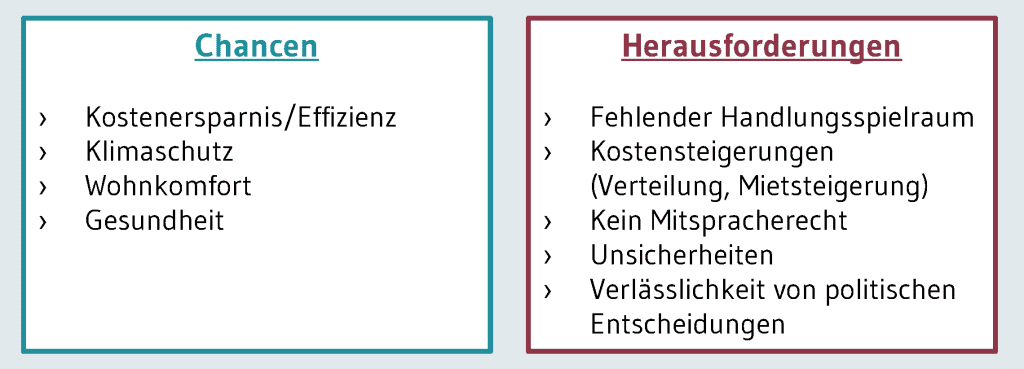

Zur Einführung in den Themenschwerpunkt Wärmewende am ersten Tag wurden die Teilnehmenden gebeten, sich zu verschiedenen Aussagen rund um das GEG und die Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) zu positionieren, um ein erstes Stimmungsbild unter den Bürgerinnen und Bürgern zu erheben. Hier zeigte sich unter anderem, dass rund die Hälfte der Befragten Maßnahmen zur energetischen Sanierung durchgeführt haben. Außerdem signalisierte mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger, dass die CO2-Kosten beim Heizverhalten keine Rolle spielen. Es folgte ein fachlicher Input aus dem Team der Ariadne-Forschenden. In einer ersten Runde diskutierten alle fünf Gruppen dieselbe Frage: Welche Chancen und Herausforderungen stellen die energetische Gebäudesanierung und der Heizungstausch dar? Es wurde auch darauf eingegangen, welche Unterschiede sich für Mietende und Eigentümerinnen sowie Eigentümer ergeben. Nachfolgend diskutierten die Gruppen zu unterschiedlichen Fragen. Anknüpfend an die erste Frage zu Chancen und

Herausforderungen der energetischen Gebäudesanierung diskutierten die beiden Gruppen vertiefende Fragen rund um das Thema energetische Sanierung. Dazu gehörten beispielsweise Fragen nach den Profiteuren von Sanierungen und wie Mietende Sanierungsmaßnahmen mitgestalten können. Parallel diskutierten zwei Gruppen die Ausgestaltung der finanziellen Förderung. Es wurde unter anderem besprochen, welche gesellschaftlichen Gruppen besonders von der BEG-Förderung profitieren sollten und nach welchen sozialen Kriterien sich diese richten kann. Die Gruppe mit den Mietenden beschäftigte sich mit der Fragestellung, welchen Handlungsspielraum sie haben und welche Erwartungen sie an Vermietende und den Staat stellen.

Am zweiten Tag stand das Thema CO2-Bepreisung im Fokus der Diskussionen: Nach einer wissenschaftlichen Einordnung über das klimapolitische Leitinstrument diskutierten alle Kleingruppen über die Chancen und Herausforderungen der CO2-Bepreisung und soziale Verteilungsfragen. Außerdem wurde die Ausgestaltung des CO2-Kostenaufteilungsgesetz zwischen Vermietenden und Mietenden vertieft.

Vorher-Nachher-Befragung

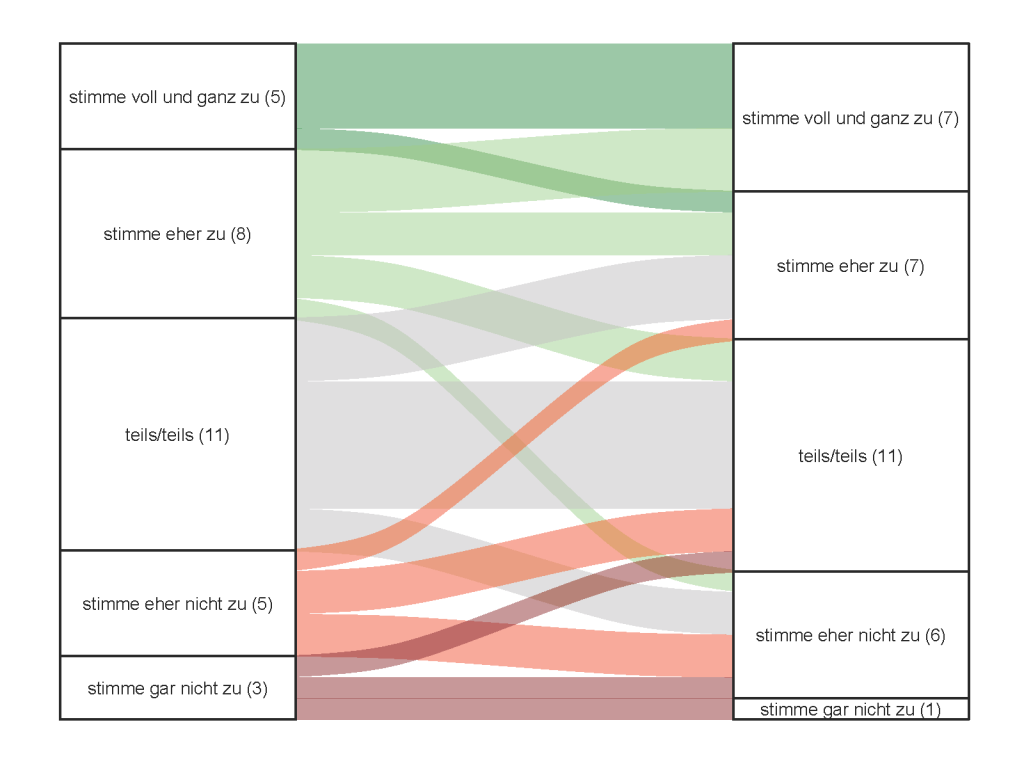

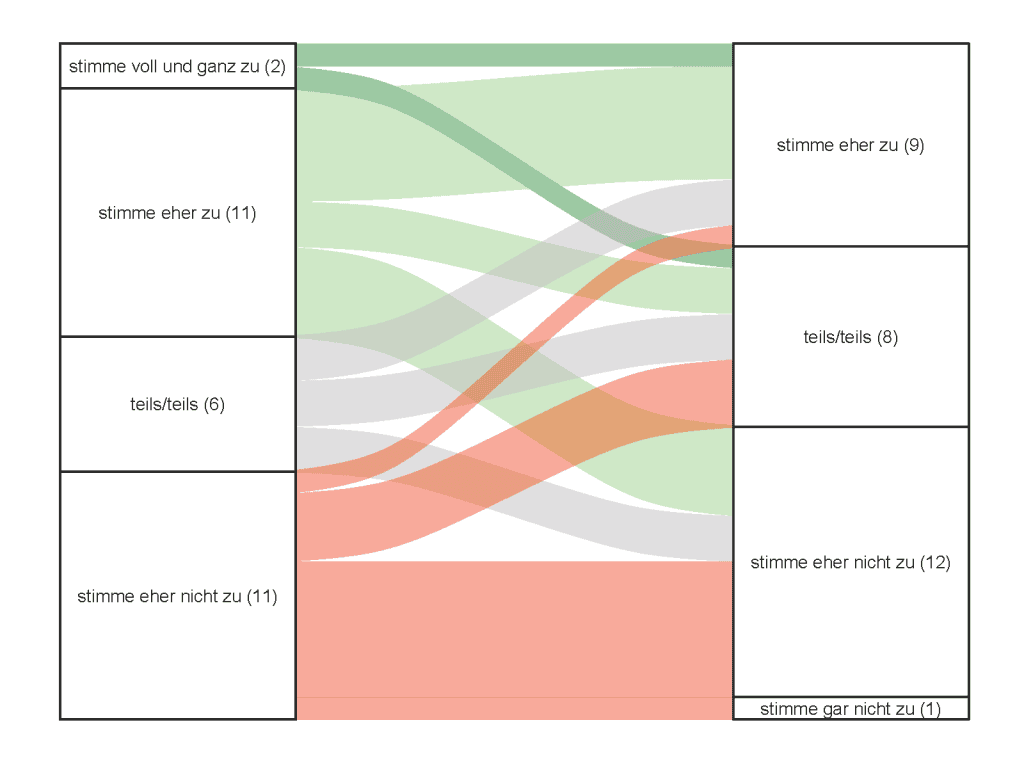

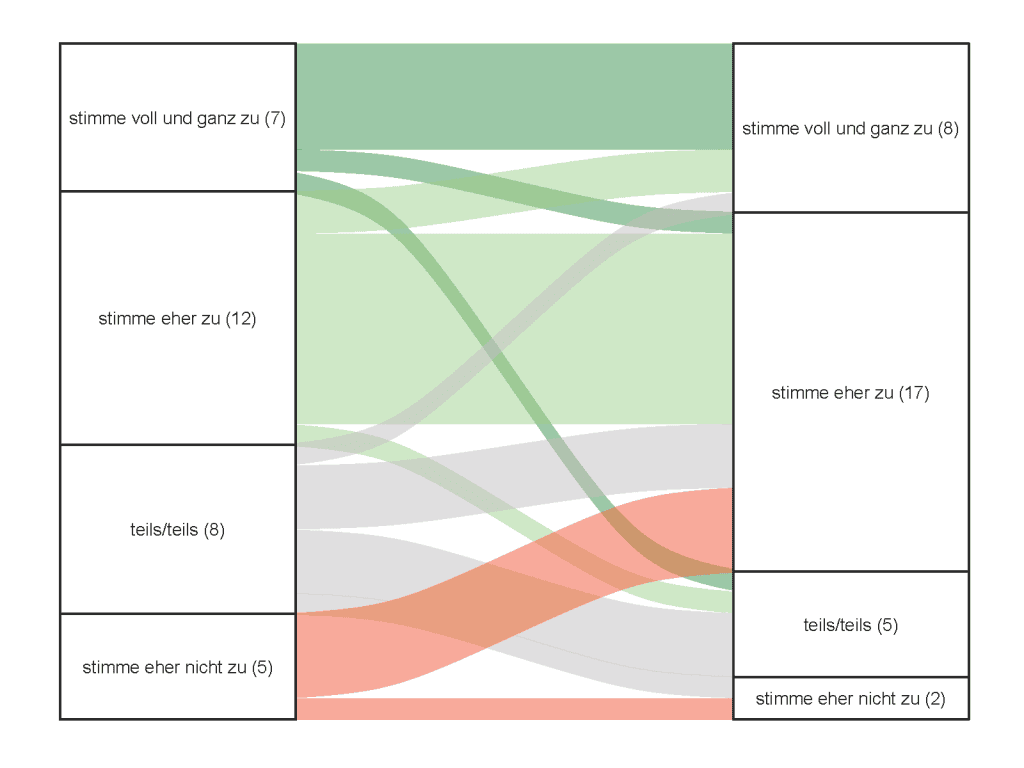

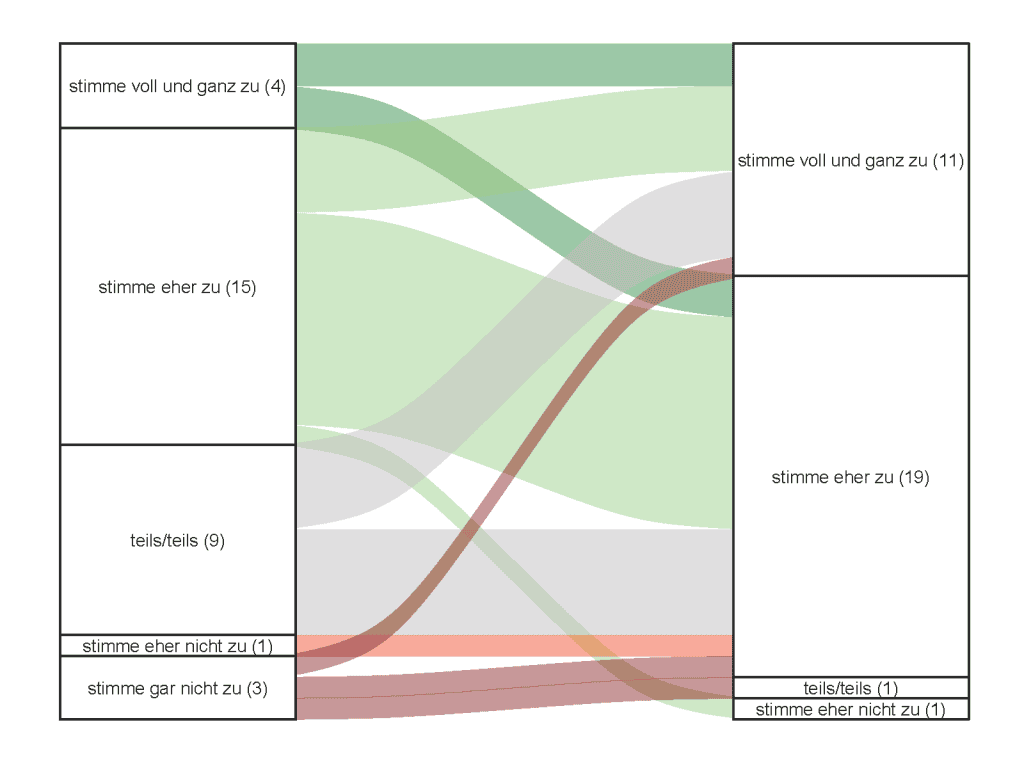

Gestützt wurde die Deliberationssynthese der Bürgerkonferenz durch eine Vorher-Nachher-Befragung der Teilnehmenden, um Einstellungsveränderungen der Bürgerinnen und Bürger während des Prozesses zu ermitteln. Die Befragung hatte zum Ziel, die Positionen der Bürgerinnen und Bürger zu einer Reihe von Politikmaßnahmen vor und nach der Konferenz zu erfassen, um zu ermitteln, ob eine Veränderung der Bewertung einzelner Politikoptionen (durch die Bürgerdeliberation) stattgefunden hat. In der Befragung wurde eine fünfstufige Likert-Skala genutzt (Stimme zu/eher zu/teils-teils/stimme eher nicht zu/stimme nicht zu) sowie die Möglichkeit gegeben, individuelle Beweggründe innerhalb eines Freitextfelds zu beschreiben. Die Teilnehmenden erhielten den Vorher-Fragebogen einige Tage vor der Bürgerkonferenz und wurden am Ende der Bürgerkonferenz gebeten den Nachher-Fragebogen auszufüllen.

Die Auswertungen der Vorher-Nachher-Befragung sind Kapitel 4.2. und 5.3 zu entnehmen. Die Veränderungen werden anhand von Sankey-Diagrammen dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Positionen bei einigen Fragen sichtbar veränderten und die Begründungen zu den Positionen nach der Bürgerkon-ferenz differenzierter ausfielen. Hier gilt es anzumerken, dass die Bewertung von Einzelthemen durchaus von vielen Faktoren beeinflusst werden kann und somit eine ablehnende oder zustimmende Haltung vor der Bürgerkonferenz auch durch Medienberichte oder das Einlesen in die Borschüren bereits beeinflusst werden konnte. Ob sich die Einstellungen nach der Bürgerkonferenz dauerhaft verändern, kann im Rahmen der Befragung nicht untersucht werden. Da nicht alle Bürgerinnen und Bürger die Fragebögen korrekt und vollständig ausfüllten, fiel die auswertbare Antwortrate (n) pro Fragebogen geringer als die tatsächliche Anzahl an Teilnehmenden aus. Trotz dieser Einschränkung lieferte die Vorher-Nachher-Befragung wertvolle Einblicke in die Lernprozesse und die Entwicklung der Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger im Verlauf der Deliberation.

4. Das Gebäudeenergiegesetz: Heizungstausch und energetische Sanierung

4.1 Wissenschaftlicher Input zum Stand der Wärmewende und GEG

Am ersten Tag widmeten sich die Bürgerinnen und Bürger und Forschenden schwerpunktmäßig den Themen Heizungstausch/GEG und energetische Sanierung. Malte Bei der Wieden, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Öko-Institut e.V., stellte in seinem Vortrag die Kerndaten des deutschen Wärmemarkts sowie die aktuellen Regelungen im GEG vor.

Quelle: Mikrozensus 2022

Wärmemarkt in Deutschland

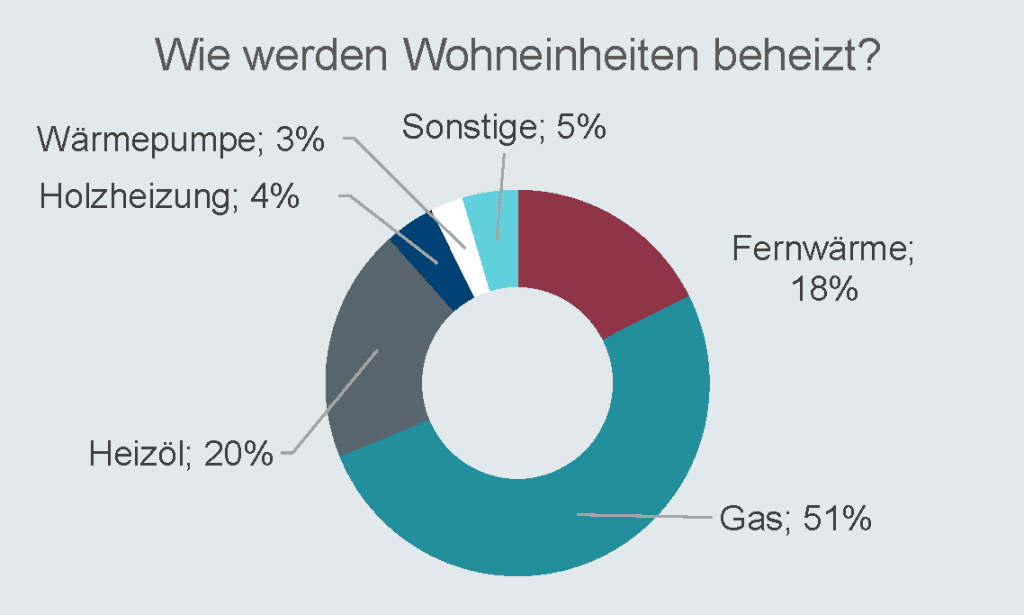

Derzeit gibt es circa 22 Mio. Gebäude in Deutschland, davon sind 16,2 Mio. Ein- und Zweifamilienhäuser, 3,3 Mio. Mehrfamilienhäuser und 2 Mio. Nicht-Wohngebäude. 53 % der Haushalte in Deutschland leben zur Miete. Diese Wohneinheiten werden größtenteils fossil beheizt, insbesondere Gas- und Ölheizungen sind in Gebäuden derzeit weit verbreitet (siehe Abbildung 7). Die Nutzung von Fernwärme steht an dritter Stelle und wird von rund 18 % der Haushalte genutzt (Mikrozensus 2022). Fernwärme wird zumeist mit Gas, Abfall und/oder Kohle erzeugt (dena 2024).

Zielsetzung des GEG

Das GEG verfolgt die Ziele, Energie und damit CO2-Emissionen in deutschen Gebäuden einzusparen und Erneuerbare Energien in der Wärmeversorgung zu fördern. Dazu macht das Gesetz Vorgaben und setzt Fristen zur Erreichung bestimmter Anteile Erneuerbarer Energie bei der Wärmeversorgung von Gebäuden (siehe weiter unten). Bei jedem Heizungswechsel muss zudem berücksichtigt werden, dass spätestens ab 2045 die Nutzung von fossilen Energieträgern in Heizungsanlagen nicht mehr möglich ist – von da an müssen alle Heizungen vollständig mit Erneuerbaren Energien betrieben werden.

Bestandsheizungen

Heizungen, die ausschließlich mit Öl oder Gas laufen, können in Bestandsbauten und Neubauten in Baulücken spätestens ab Mitte 2026 (für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern) beziehungsweise Mitte 2028 (für Städte mit weniger als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern) nicht mehr eingebaut werden. Es gibt mit dem GEG keine sofortige Austauschpflicht für bestehende Gas- oder Ölheizungen – der weiterlaufende Betrieb ist somit vorerst erlaubt. Die kommunale Wärmeplanung, die von Städten und Kommunen ausgearbeitet werden muss, liefert unter Umständen weitere Informationen, welche Gebiete potenziell an ein Wärmenetz angeschlossen werden können.

Übergangsfristen und Ausnahmeregelungen

Sollte die schon eingebaute Gas- oder Ölheizung defekt sein, macht das GEG folgende Vorgaben: Ist der Schaden reparierbar, darf die Heizung nach der Reparatur ohne Einschränkungen weiterverwendet werden. Bei irreparablen Schäden gibt es eine Übergangsfrist von fünf Jahren beziehungsweise bei Gasetagenheizungen von bis zu 13 Jahren bis die 65 %-Regel eingehalten werden muss. Falls ein Anschluss des Hauses an ein Wärmenetz möglich ist, beträgt die Übergangsfrist maximal zehn Jahre. Innerhalb dieser Zeit dürfen Verbraucherinnen und Verbraucher dementsprechend auch Anlagen einbauen, die mit 100 % fossiler Energie betrieben werden. Unter bestimmten Bedingungen (Kesseltyp und Einzugszeitpunkt) müssen Gas- oder Ölheizungen, die älter als 30 Jahre alt sind, ausgetauscht werden. Verpflichtend wird auch die sogenannte Energieberatung beim Einbau von Heizsystemen, die Verbraucherinnen und Verbraucher mögliche Optionen darlegt und eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglichen soll.

Mietende

Das GEG 2024 schützt Mietende vor hohen Mietpreiserhöhungen durch notwendige Heizungssanierungen und bietet gleichzeitig Anreize für Vermietende, frühzeitig auf umweltfreundlichere Heizsysteme umzurüsten. Wenn Vermietende neue Heizungsanlagen installieren, die mindestens zu 65 % mit Erneuerbaren Energien betrieben werden, und dafür Fördermittel erhalten, so dürfen sie die Miete erhöhen. Allerdings können nicht die vollen Kosten auf die Mietenden umgelegt werden: Einerseits werden zunächst die Fördermittel abgezogen, andererseits gibt es einen Pauschalabzug von 15 % der Gesamtkosten, da die Vermietenden durch den Austausch auch Wartungskosten sparen. Es wird also die sogenannte Erhaltungskostenpauschale abgezogen. Um den verbleibenden Betrag auf die Mietenden umzulegen, können die Vermietenden die Jahreskaltmietzahlung um bis zu 10 % der Netto-Kosten erhöhen, allerdings nur, wenn sie Fördermittel in Anspruch genommen haben. Andernfalls bleibt es bei der bisherigen Regelung, wonach 8 % der Kosten auf die Jahreskaltmiete umgelegt werden können (Modernisierungsumlage). Zudem beschränkt die Kappungsgrenze den Spielraum zusätzlich auf nicht mehr als 0,50 Euro pro Quadratmeter über einen Zeitraum von sechs Jahren. Die Änderungen sind in der neuen Regelung zur Modernisierungsumlage im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 559e BGB) festgehalten.

Heizen; Quelle: BMWK Stand 05/2024

Förderung

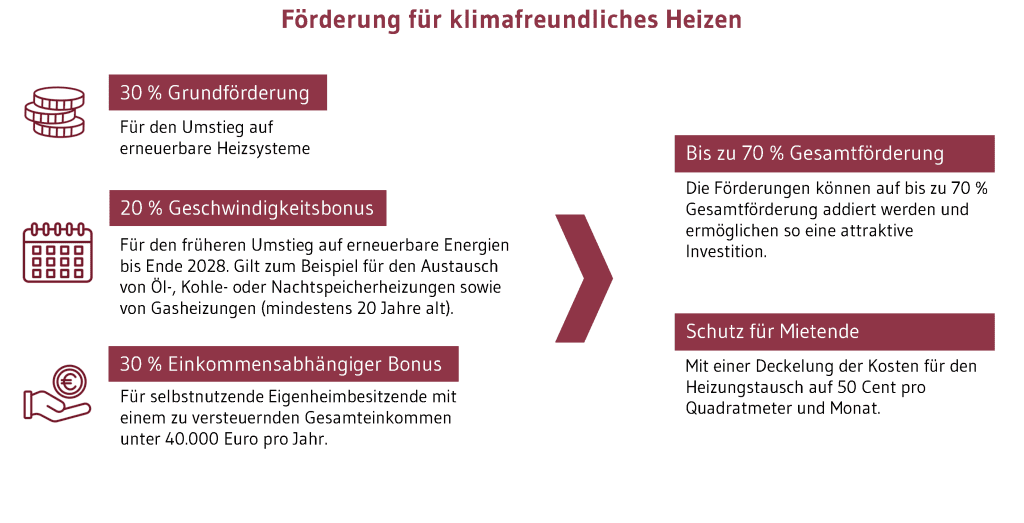

Die neue Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) sieht verschiedene Stufen vor, zu denen Bürgerinnen und Bürger beim Übergang auf ein erneuerbares Heizsystem finanziell unterstützt werden (siehe Abbildung 8). Seit dem 27. Februar 2024 können Privatpersonen, die ein Einfamilienhaus besitzen, eine Heizungsförderung bei der staatlichen KfW-Bank beantragen (Kreditanstalt für Wiederaufbau). Diese finanziert den Umstieg auf eine klimafreundliche Heizung mit verschiedenen Zuschüssen und zinsvergünstigten Krediten. Die Zuschüsse für einen Heizungstausch sind bis zu einer Höchstförderung von 70 % der Investitionskosten kombinierbar. Die KfW berücksichtigt dabei Ausgaben von bis zu 30.000 Euro. Alle privaten Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Haus selbst bewohnen, können eine Grundförderung beantragen. Diejenigen, die über Wohneigentum und zusätzlich ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen unter 40.000 Euro pro Jahr verfügen, erhalten einen Einkommensbonus von 30 %. Wer bis Ende 2028 seine alte fossile Heizung auswechseln lässt, kann zudem einen Geschwindigkeitsbonus von 20 % beantragen. Die Förderung für den Heizungstausch und Gebäude-Effizienzmaßnahmen wird aus dem Klima- und Transformationsfonds finanziert3Zusätzlich ist ein Effizienzbonus in Höhe von 5 % der Investitionskosten für den Einbau einer Wärmepumpe vorgesehen..

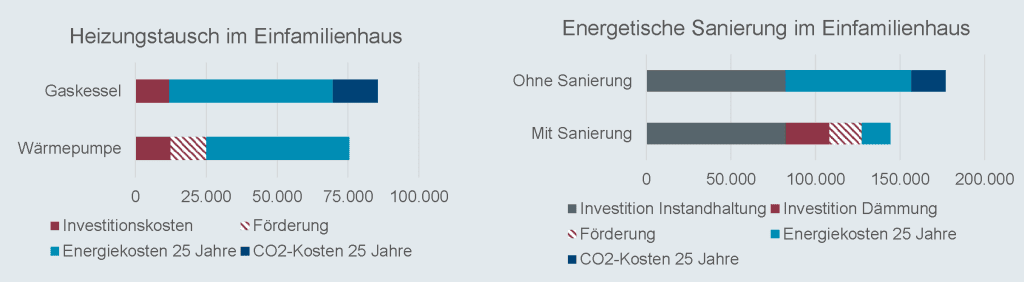

Die Kosten für den Heizungstausch und die energetische Sanierung werden am Fallbeispiel eines Einfamilienhauses mit mittlerem Effizienzstandard dargestellt. Eine Rechnung des Öko-Instituts zeigt, dass die Gesamtkosten für die Installation und den Betrieb eines Gaskessels und einer Wärmepumpe selbst in einem unsanierten Gebäude in einer ähnlichen Größenordnung liegen (siehe Abbildung 9 links). Durch die steigenden CO2-Kosten für fossile Brennstoffe und die verfügbare Förderung rentiert sich die Wärmepumpe perspektivisch (Kostenrechnung über 25 Jahre). In einem sanierten Gebäude wäre die Wärmepumpe aufgrund der geringeren Energiekosten über die Lebensdauer noch rentabler als der Gaskessel. Außerdem lohnen sich die Investition in Dämmung vor allem dann, wenn sowieso eine Renovierung ansteht (siehe Abbildung 9 rechts). Die Rentabilität hängt auch hier von der langfristigen Entwicklung des CO2-Preises ab.

Politische Instrumente im Wärmesektor

Im Wärmesektor hat die Politik verschiedene Instrumente für die Umsetzung der Wärmewende verabschiedet. Im GEG werden durch Vorschriften – zum Beispiel Einbauverboten und Anteil Erneuerbarer Energien – Klarheiten geschaffen, welche Heizungssysteme wie lange eingebaut werden können. Der steigende CO2-Preis wird dafür sorgen, dass das Heizen mit fossilen Brennstoffen in den kommenden Jahren deutlich teurer wird. Darüber hinaus sollen Förderprogramme und günstige Kredite finanzielle Anreize für eine Energieberatung, den Heizungstausch oder die energetische Sanierung schaffen. Begleitet werden diese Maßnahmen durch das Verwenden von Energieausweisen für Gebäude, die schon zuvor im GEG vorgesehen waren.

4.2 Chancen und Herausforderungen des Heizungstausches und der energetischen Sanierung

Auf der Bürgerkonferenz befasste sich die erste Diskussionsrunde mit den Themen Heizungstausch und energetische Sanierung. Die Argumente wurden für Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mietende parallel in allen Kleingruppen gesammelt. Die Session orientierte sich an folgenden Leitfragen:

- Welche Chancen und Möglichkeiten sehen Sie für sich selbst durch einen Heizungstausch bzw. energetische Sanierung? Welche Unterschiede sehen Sie dabei zwischen Eigenheimbesitzenden und Mietenden? Profitieren alle gleich? Warum?

- Welche Herausforderungen bzw. Hürden sehen Sie für sich selbst durch einen Heizungstausch bzw. energetische Sanierung? (Welche Sorgen/Bedenken haben Sie? z.B. Handwerker, Zeit, Kosten etc.) Welche Unterschiede sehen Sie dabei zwischen Eigenheimbesitzenden und Mietenden? Sind manche mehr betroffen von negativen Folgen als andere? Warum?

Sanierung und des Heizungstausch bei Eigenheimbesitzenden

Quelle: eigene Darstellung

Eigenheimbesitzende: Chancen und Herausforderungen der Sanierung/des Heizungstauschs

Die Entscheidung für einen Heizungstausch oder eine energetische Sanierung ist für viele Eigenheimbesitzende eine wichtige, aber auch komplexe Angelegenheit. Den Teilnehmenden waren die Vorteile eines Heizungstauschs und von Sanierung größtenteils bewusst. Jedoch hänge die Umsetzung immer von der individuellen Ausgangssituation und dem Zustand des Gebäudes beziehungsweise der Heizung ab. Fragen zur Finanzierung und zu generellen Unsicherheiten wurden diskutiert. Hier sind einige der zentralen Argumente aus den Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern, die für einen Heizungstausch oder eine energetische Sanierung sprechen:

- Wertstabilität/-steigerung der Immobilie: Durch die Sanierung und den Heizungstausch ist die Immobilie auf dem neusten Stand der Technik und erzielt damit auf dem Wohnungsmarkt höhere Mieteinnahmen oder Verkaufswerte. Außerdem kann die Substanz des Gebäudes langfristig erhalten werden.

- Wohnkomfort: Verbesserte Lebens- und Wohnqualität durch Sanierung: Im Sommer bleibt das Gebäude kühler, neue Fenster vermindern Zugluft und das Schimmelrisiko wird reduziert. Durch den Austausch der fossilen Heizung kann unter Umständen neuer Raum geschaffen werden. Moderne Heizkörper fallen unter Umständen kleiner aus und sind präziser in der gleichmäßigen Wärmeverteilung.

- Wartungsaufwand: Moderne Heizungssysteme – insbesondere die Wärmepumpen – sind in der Administration und Wartung unkompliziert.

- Kostenersparnis: Die Planbarkeit der Nebenkosten wird als positiv bewertet. In der Regel fällt sie nach dem Heizungstausch und der Sanierung geringer aus.

- Förderung vom Staat: Aktuell sind die Bedingungen für den Erhalt von staatlicher Förderung günstig. Es kann ein Anreiz sein, den Heizungstausch etwas vorzuziehen, um eine höhere Fördersumme zu erhalten.

- Altersvorsorge: Das Umstellen auf eine Heizung mit Erneuerbaren Energien sowie eine durchgeführte energetische Sanierung bereits während der Erwerbstätigkeit und bei stabilem Einkommen ermöglicht niedrige Heizkosten während des Lebensabends. Wer heute investiert, muss sich morgen keine Sorgen machen.

- Unabhängigkeit von Energieträgern und -preisen: Die Investition in die Wärmepumpe macht unabhängig von Gaslieferungen und Preissteigerungen infolge des Krieges in der Ukraine.

- Selbstbestimmtes Handeln: Bei einem früheren Wechsel der Heizung kommt man zukünftigen Vorschriften zuvor.

- Klimaschutz: Klimaschutz wird als erstrebenswertes Ziel angesehen, da durch den Heizungstausch und die Sanierung Energie und damit CO2 eingespart werden kann. Man handelt mit Rücksicht auf die zukünftigen Generationen. Dadurch hat man ein gutes Gewissen und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz.

- Gesundheit: Durch eine gute Dämmung kann ein gesundes Raumklima geschaffen und der Schimmelbildung vorgebeugt werden.

Neben den zahlreichen positiven Aspekten sahen die Teilnehmenden auch eine Reihe von Herausforderungen, die gegen einen Heizungstausch oder Sanierung sprechen. Diese werden im Folgenden zusammengefasst:

- Finanzierung: Die größte Herausforderung sehen die Bürgerinnen und Bürger in der Finanzierung der Maßnahmen. Viele finden, dass sich der Heizungstausch oder die energetische Sanierung trotz Fördermöglichkeiten nicht rechnet: Die hohe Anfangsinvestition stellt sowohl für einkommensschwache als auch Haushalte der Mittelklasse eine immense Herausforderung dar. Zudem hängt die Gesamtkostenrechnung von zahlreichen Faktoren ab, wie den Energiepreisen, der Entwicklung der CO2-Kosten und der Nutzungsdauer.

- Hohe Belastung für Geringverdiener und ältere Generation: Für bestimmte Gruppen ist die Finanzierung der Sanierung und des Heizungstausches eine zusätzliche Herausforderung, da die nötigen finanziellen Mittel fehlen. Gerade Rentnerinnen und Rentner leben von den monatlichen Zuwendungen und können häufig auf wenig Rücklagen zurückgreifen. Demzufolge haben diese Schwierigkeiten, Kredite zurückzuzahlen, selbst wenn sie zu einem niedrigen Zins von der KfW angeboten werden. Es gibt zwar finanzielle Anreize durch den Staat, aber die Investitionskosten für die Maßnahmen sind häufig zu hoch. Daher fragen sich Rentnerinnen und Rentner, ob sich die finanzielle Investition für sie noch lohnt (auch in Bezug auf die lange Amortisationszeit).

- Zugang zu Förderung: Die Erfahrungen der Bürgerinnen und Bürger zeigen, dass die existierenden Förderprogramme mit einem hohen Bürokratieaufwand verbunden sind. Sowohl die Beantragung als auch die Vorgaben von Institutionen wie der KfW sind häufig kompliziert und detailreich.

- Planung und Organisation: Der Planungs- und Abstimmungsprozess für die Sanierung oder den Heizungstausch werden von vielen als Belastung empfunden. Viele Bürgerinnen und Bürger empfinden den Zeitaufwand für die Planung und Durchführung der Sanierung als anstrengend, denn es gilt Handwerker und Material zu organisieren. Für die Umsetzung der Bauarbeiten muss jemand zu Hause sein und die Baustelle verursacht Dreck, Lärm und zusätzlichem Stress. Hinzu kommt der zähe Entscheidungs- und Abstimmungsprozess unter den Eigenheimbesitzenden zur Planung von Maßnahmen in Wohnungseigentümergemeinschaften.

- Zeitfenster: Zudem würden viele erst reagieren, wenn die Heizung ein gewisses Alter erreicht hat oder kaputtgeht. Die Notwenigkeit eines Tausches wird erst gesehen, wenn dieser Punkt erreicht ist. Damit sei das richtige Zeitfenster mitentscheidend, ob man in die Wärmewende investiert.

- Technische Komplexität/Unsicherheiten: Sanierungsvorhaben erzeugen vielschichtige Unsicherheiten, Bürgerinnen und Bürger fragen sich beispielsweise, welche Technologie die richtige ist, ob getauscht werden soll, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist oder wer der geeignete Dienstleister ist.

- Gebäudeeigenschaften: Aufgrund von Gebäudeeigenschaften wie Platzmangel im Keller oder der falschen Ausrichtung des Daches kann es sein, dass Maßnahmen der Energie- bzw. Wärmewende nicht (effizient) umgesetzt werden können.

- Verlässlichkeit von politischen Rahmenbedingungen: Es existiert eine große Planungsunsicherheit, welche Heizungen wie lange betrieben werden dürfen und welche Kosten langfristig auf die Eigentümerinnen und Eigentümer zukommen. Außerdem kann das GEG durch eine neue Bundesregierung wieder abgeändert werden, sodass dann neue Vorgaben vorherrschen. In Frage stellen die Bürgerinnen und Bürger auch, ob die Wärmepumpe in 20 Jahren noch die Referenztechnologie sei, die sie heute ist. Sie fühlen sich unter Druck gesetzt, alle Entwicklungen im Blick zu behalten und Falschinformationen herausfiltern zu können.

- Fehlende Beratungsangebote: Beratungsangebote sind nicht immer kostenlos, sodass Eigentümerinnen und Eigentümer in Vorleistung gehen müssen. Die Beratungsangebote sind nicht vereinheitlicht und es kann schwer sein, einen Termin zu bekommen.

- Lieferengpässe: Die Bürgerinnen und Bürger berichten von ihren Erfahrungen mit Lieferengpässen von Materialien, weswegen es immer wieder zu Verzögerung bei der Umsetzung von Maßnahmen kam.

- Neue Abhängigkeiten: Es wird hinterfragt, inwieweit Wärmepumpen in Deutschland hergestellt werden und ob durch die Energiewende (z. B. Solaranlagen aus China) neue Abhängigkeiten geschaffen werden.

der energetischen Sanierung und des Heizungstausch bei

Mietenden Quelle: eigene Darstellung

Mietende: Chancen und Herausforderungen der Sanierung/des Heizungstauschs

Für Mietende wurden durchaus weniger Chancen und Herausforderungen in der Wärmewende gesehen, da sie grundsätzlich einen geringeren Handlungsspielraum und weniger Verantwortlichkeiten haben. Zu den wichtigsten Chancen gehörten:

- Kostenersparnis/Effizienz: Effiziente Heizsysteme führen zu einem geringen Energieverbrauch und daher zu Kostenersparnissen in den Nebenkosten. Mietende können ihre Nebenkosten besser planen und haben geringere Kostenschwankungen zu erwarten.

- Klimaschutz: Die CO2-Einsparungen leisten einen positiven Beitrag zum Klimaschutz durch zukunftsorientiertes Handeln. Die Mietenden können ein gutes Gewissen gegenüber der Umwelt haben.

- Wohnkomfort: Durch Maßnahmen der Wärmewende entsteht häufig ein angenehmeres Wohnklima beispielsweise durch eine neue Fußbodenheizung. Dämmung trägt dazu bei, dass die Raumtemperatur besser gehalten werden kann.

- Gesundheit: Es ergeben sich weniger gesundheitsschädliche Auswirkungen in sanierten Gebäuden wie zum Beispiel Schimmel.

Mietenden wurden einige Herausforderungen zugeschrieben, wenn eine energetische Sanierung oder ein Heizungstausch ansteht.

- Fehlender Handlungsspielraum: Es wurde immer wieder der fehlende Handlungsspielraum von Mietenden angesprochen. In Großstädten hat man oft nicht die Wahl zwischen mehreren Wohnungen und kann auch nicht das Kriterium des energetischen Zustandes der Wohnung in die Entscheidung mit einfließen lassen. Auf der Bürgerkonferenz sagte eine Frau zum Mieterdruck in Großstädten: „Wenn man eine Wohnung angeboten bekommt, überlegt man nicht lange, welche Heizung sie hat.“

- Kostensteigerung: In der Regel müssen Mietende nach der energetischen Sanierung beziehungsweise dem Heizungstausch mit Mietsteigerungen rechnen. Die Umlage der Kosten ist oft nicht transparent und geltende rechtliche Regelungen zur Modernisierungsumlage sind Mietenden nicht unbedingt bekannt. Die Bürgerinnen und Bürger bemängeln fehlende Transparenz mit Blick auf denjenigen Anteil der umgelegten Investitionskosten, der nicht durch sinkende Nebenkosten gedeckt ist.

- Organisation und Planung: Ähnlich wie Eigenheimbesitzende sind auch Mietende durch Baustellen belastet, unter anderem sehen sie den entstehenden Lärm und Dreck als Stressfaktor. Bei langwierigen Maßnahmen sind Mietende unter Umständen gezwungen, die Wohnung zu verlassen, da diese unbewohnbar ist.

- Kein Mitspracherecht: Mietende geben an, in der Wärmewende so gut wie kein Mitspracherecht zu haben und von den Entscheidungen der Eigenheimbesitzenden abhängig zu sein. Die Entscheidung, welches Heizungssystem eingebaut wird, müssen Mietende in der Regel hinnehmen. Die Bürgerinnen und Bürger beklagen eine mangelnde Kommunikation und Informationsweitergabe durch die Vermietenden.

- Unsicherheiten: Durch die Wärmewende entstehen zusätzliche Unsicherheiten bei den Mietenden, zum Beispiel mit welchen Folgen sie langfristig zu rechnen haben, was die Maßnahmen bringen und ob noch weitere folgen werden.

- Verlässlichkeit von politischen Entscheidungen: Die Bürgerinnen und Bürger betonen, dass verlässliche, politische Rahmenbedingungen auch für Vermietende/Mietende wichtig sind.

Die Top-Argumente der Bürgerinnen und Bürger: Heizungstausch/Sanierung

Die Bürgerinnen und Bürger wurden in ihren Kleingruppen gebeten, die Argumente, die sie am wichtigsten fanden, zu priorisieren. Viele Argumente treffen sowohl auf Eigenheimbesitzende als auch Mietende zu (z. B. Senkung der Nebenkosten, Wohnkomfort, Lärm). Wesentliche Unterschiede ergeben sich aber vor allem bezüglich des Handlungsspielraums und in der Umsetzungsverantwortung.

Die Top-Argumente der Bürgerinnen und Bürger sind abschließend hier zusammengefasst:

| Wichtigste Gründe für die Bewertung des Heizungstauschs/der Sanierung Top-Argumente der Kleingruppen |

|---|

| Kosten und Verunsicherung: Die größte Herausforderung für Eigenheimbesitzende sind die hohen Investitionskosten sowie Angst, sich aufgrund von Unsicherheiten, falschen Informationen oder fehlender Beratung zur Wärmewende falsch zu entscheiden. Organisation der Maßnahmen: Dreck, Lärm und Stress sind sowohl für Eigenheimbesitzende als auch für Mietende enorme Herausforderungen, die es bei der Umsetzung von Maßnahmen zu bewältigen gilt. Wohnkomfort: Eigenheimbesitzende und Mietende profitieren durch die Sanierung von einem besseren Wohnkomfort bzw. bessere Wohnqualität. Wertsteigerung: Eine Energetische Sanierung steigert den Wert der Immobilie für Eigentümerinnen und Eigentümer. Handlungsspielraum der Mietenden: Mietende haben keinen Einfluss darauf, ob saniert wird und haben Sorge, dass die Mietkosten dadurch steigen. Kostenersparnis: Durch den geringeren Energieverbrauch profitieren sowohl Eigentümerinnen und Eigentümer als auch Mietende von niedrigeren Energiekosten. Verlässliche Rahmenbedingungen: Es braucht verlässliche Rahmenbedingungen in der Politik, eine klare Kommunikation, eine unbürokratische Beantragung von Förderung und Gesetze. Finanzielle Fördermittel müssen einfach abrufbar sein. Akzeptanz: Den Menschen fehlt eine positive Verknüpfung zum Thema Wärmewende und das „Wir“-Gefühl in der Wärmepolitik. Wichtig ist eine positive emotionale Verknüpfung mit der Wärmewende, um mehr Akzeptanz in der Gesellschaft dafür zu schaffen. |

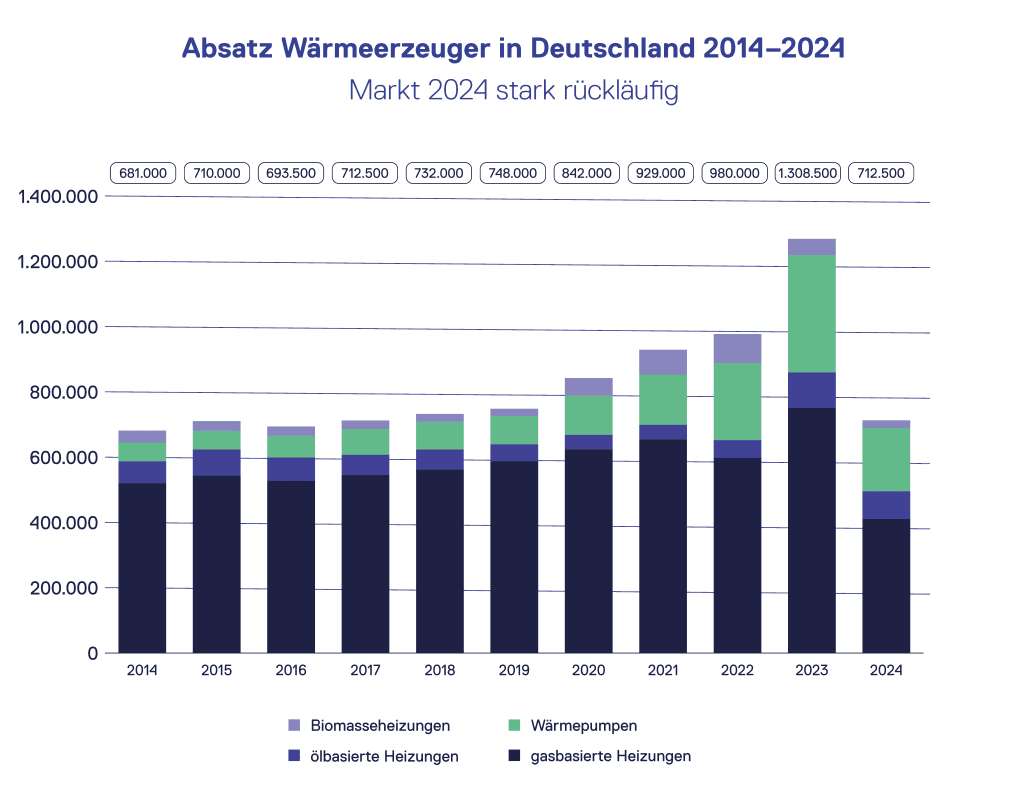

4.3 Gründe für den weiteren Einbau von Öl- und Gasheizungen

Trotz der Bemühungen um den Ausbau erneuerbarer Heizsysteme zeigte sich 2024 ein geringerer Absatz von Wärmepumpen im Vergleich zu den beiden Vorjahren (siehe Abbildung 12). Der Einbau von neuen Gaskesseln erreichte 2023 hingegen einen Rekordwert wie auch die Installation von Öl-Heizungen, die sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte. Die langwierige und öffentlich geführte Debatte zum GEG hat unter anderem Vorzieheffekte ausgelöst, wodurch Verbraucher kurzfristig in Gasheizungen investierten, um sich den Vorgaben des GEG zu entziehen (BDH 2025).

Auf der Bürgerkonferenz diskutierten zwei Kleingruppen darüber, welche Faktoren dazu beitragen, dass weiterhin so viele fossile Heizungssysteme eingebaut werden. Die Bürgerinnen und Bürger nannten für die weiterhin hohe Nachfrage nach Öl- und Gasheizungen folgende Argumente:

- Kosten: Die niedrigen Öl- und hohen Strompreise sorgen dafür, dass Ölheizungen weiterhin bei Verbrauchern beliebt sind.

- Unsicherheiten: Die zeitweise Aussetzung von Förderprogrammen – unter anderem in Folge der Haushaltssperre – hat bei vielen Verbrauchern zu Verunsicherung geführt und die Investitionsbereitschaft gedämpft. Widersprüchliche Signale aus der Politik und häufig wechselnde Rahmenbedingungen erschweren eine langfristige Planung. Die mediale Darstellung trägt zur Verwirrung bei und erschwert es den Bürgerinnen und Bürgern, eine fundierte Entscheidung zu treffen.

- Vertrautheit: Menschen neigen oft zu den vertrauten Technologien wie Öl- und Gasheizungen und scheuen Veränderungen.

- Pfadabhängigkeiten: Viele Handwerkerinnen und Handwerker sind auf die Installation von Öl- und Gasheizungen spezialisiert und können daher schneller und kostengünstiger entsprechende Systeme anbieten.

- Fehlende Beratungsangebote: Es fehlt an qualifizierten Beratenden, die den Bürgerinnen und Bürger bei der Auswahl der richtigen Heizung helfen können. Vor allem war es den Teilnehmenden ein Anliegen, dass die Komplexität der Kosten und Technologieauswahl vereinfacht wird.

Empirisch untermauert werden die Argumente der Bürgerinnen und Bürger unter anderem durch den Trendreport Wärmewende von co2online (2023). Die Befragten, die weiterhin in ein fossiles Heizungssystem investieren wollten, gaben zu ihren Beweggründen an, dass Erneuerbare Energien für ihr Haus nicht effi-zient sind (58 %), der Einbau günstiger als bei anderen Heizsystemen ist (50 %) und sie jetzt noch ein neues fossiles System möchten, bevor diese verboten werden (43 %).

4.4 Finanzielle Förderung des Heizungstauschs

Die Frage der finanziellen Förderung wurde von insgesamt vier Kleingruppen mit unterschiedlichen, inhaltlichen Fragestellungen diskutiert. Grundlage der Kleingruppenarbeit zu Förderfragen beim Heizungstausch bildete die BEG, die eine Förderung von bis zu 70 % der Kosten des Heizungstauschs vorsieht. Die Bürgerinnen und Bürger diskutierten, ob die Förderung dazu beiträgt, dass ein Heizungstausch in Betracht gezogen wird und ob es richtig ist, dass der Staat hierfür so viel Geld in die Hand nimmt. Außerdem tauschten sich die Bürgerinnen und Bürger darüber aus, ob die Förderung ausreicht und welche Gruppen besonders von der Förderung profitieren/nicht profitieren (z. B. Mietende, einkommensschwache Haushalte). Abschließend wurde in den Kleingruppen diskutiert, ob der Geschwindigkeitsbonus (20 % bis 31.12.2028, danach Absenkung um drei Prozentpunkte alle zwei Jahre) die Entscheidung für einen früheren Heizungstausch beeinflusst.

Die Bürgerinnen und Bürger waren sich einig, dass die Förderprogramme ein wichtiger Anreiz für Investitionen in Maßnahmen für die Wärmewende sind – insbesondere, wenn zeitnah ein Heizungstausch beziehungsweise eine Sanierung ansteht. Funktionierende Heizungen werden nicht ersetzt, nur, weil es eine För-derung gibt. Ergänzend merkten die Bürgerinnen und Bürger an, dass andere Faktoren wie das Alter der Heizung und der Gebäudetyp eine entscheidende Rolle spielen, ob eine Förderung beantragt oder doch abgewartet wird.

Hürden sahen die Bürgerinnen und Bürger für ältere Menschen: Zum einen fragten sie sich, ob sich Investitionen finan-ziell und organisatorisch noch lohnen. Zum anderen seien die Förderprogramme teilweise nicht passend auf sie zugeschnitten, zum Beispiel wahrgenommene Altersbenachteiligung bei den Kreditlaufzeiten der KfW. Ein besonders intensiv in der Gruppe der Mietenden diskutierter Aspekt war die Frage der Fairness und Akzeptanz: Während alle Steuerzahlenden zur Finanzierung der BEG beitragen, profitieren in erster Linie Eigenheimbesitzende von den staatlichen Förderprogrammen. Mietende hingegen profitieren – wenn überhaupt – meist nur indirekt durch potenziell sinkende Nebenkosten infolge einer energetischen Sanierung oder eines Heizungstauschs. Dennoch waren sich die Teilnehmenden größtenteils einig, dass die Förderprogramme höher ausfallen sollten, da sich hierdurch positive Effekte für die Einsparung von CO2-Emissionen ergeben, die allen Menschen zugutekommen.

Zielgruppen, die besonders von staatlichen Förderprogrammen profitieren sollten, sind nach Ansicht der Bürgerinnen und Bürger einkommensschwacher Haushalte und Eigenheimbesitzende aus der Mittelschicht. Einkommensschwache Haushalte hätten zu wenig Rücklagen, um die Finanzierungslücke von 30 % zu schließen (bei 70 % Gesamtförderung). Haushalte der Mittelschicht müssten 45 % der Investitionskosten selbst stemmen, wenn sie den einkommensabhängigen Bonus von 30 % nicht erhalten, aber den Effizienzbonus von 5 % für Wärmepumpen wahrnehmen. Aus der Perspektive der Bürgerinnen und Bürger stellt dies immer noch einen beträchtlichen Kostenanteil dar4„Die Mittelklasse steht bei der Förderung alleine da. Sie hat zu viel Geld, um den einkommensschwachen Bonus zu erhalten; aber hat zu wenig Geld angespart, um die [Kosten der] Heizung oder [Sanierungs-]Kosten leicht stemmen zu können. Woher kommt das restliche Geld? 50 % sind immer noch sehr viel.“, Zitat teilnehmende Person der Bürgerkonferenz.. Die Bürgerinnen und Bürger befürworteten die existierenden Förderkriterien der KfW größtenteils und fanden, dass sich die Förderung an sozialen Aspekten wie dem Haushaltseinkommen, der Anzahl der Personen im Haushalt oder dem Pflegegrad orientieren sollte. Eine Kleingruppe schlug vor, dass die Grundförderung reduziert wird, da Haushalte mit hohem Einkommen diese nicht benötigen, und dafür der einkommensabhängige Bonus erhöht wird. Eine gestaffelte Einkommensobergrenze für die Förderung wurde ebenso als sinnvoll erachtet. Außerdem schlugen sie vor, dass sich die Förderung daran orientiert, ob und an wen die Gebäude vermietet werden (sozialer Wohnungsbau). Die Bürgerinnen und Bürger hielten den Geschwindigkeitsbonus von 20 % zwar grundsätzlich für sinnvoll, aber der Heizungstausch hänge vor allem vom Alter der Heizung bzw. insgesamt vom richtigen Zeitfenster ab. Die Auswirkungen der Reduktion von drei Prozentpunkten pro Jahr ab dem Jahr 2028 wurden als gering angesehen.

Um eine attraktive Förderung für den Heizungstausch zu gestalten, muss die Beantragung und Verknüpfung der Förderprogramme einfach und transparent sein. Zusätzliche Förderung wie der Geschwindigkeitsbonus setzen zudem Anreize, um die Nachfrage nach klima-freundlichen Technologien wie der Wärmepumpe zu stimulieren und die Branche zukunftsorientiert auszurichten. Neben bestehenden Förderprogrammen wünschten sich die Bürgerinnen und Bürger auch andere Lösungen wie staatlich-unterstützte Leasing-Modelle für Heizungen.

Die Top-Argumente der Kleingruppen waren damit zusammenfassend:

| Wichtigste Bewertungskriterien für die Gestaltung von Förderprogrammen Top-Argumente der Kleingruppen |

|---|

| Rahmenbedingungen: Der Zeitpunkt des Heizungstauschs hängt stark vom Zustand und Alter der aktuellen Heizung ab. Wenn eine Instandsetzung ansteht, ist die Förderung ein guter und wichtiger Anreiz. Die Politik muss eine langfristige Planungssicherheit über die Laufzeit und Höhe der Förderung gewährleisten – auch bei Regierungswechsel. Soziale Ausgestaltung: Die Förderung zum Heizungstausch sollte angepasst werden, um diese sozial gerecht zu gestalten: Eine Gruppe schlägt vor, die Grundförderung zu reduzieren und dafür den Bonus für einkommensschwache Haushalte zu erhöhen. Die Einführung einer Einkommensobergrenze wird von zwei Kleingruppen unterstützt. Beratung: Es braucht mehr kostenlose, unabhängige Beratung für alle. Die Wärmewende kann nur erreicht werden, wenn bei den Bürgerinnen und Bürgern ein Bewusstsein für die Notwendigkeit der Wärmewende geschaffen und Aufklärung durchgeführt wird. Es ist wichtig, dass die finanziellen Kosten dem Nutzen gegenübergestellt und transparent kommuniziert werden. Nur so können Bürgerinnen und Bürger eine fundierte Entscheidung treffen. Kostenverteilung: Kosten für Sanierung sollen fair zwischen Mietenden und Vermietenden verteilt sein. Vermietende profitieren zwar durch eine Wertsteigerung der Immobilie, dies muss in jedem Fall jedoch kostendeckend sein. Der gesellschaftliche Mehrwert durch die CO2-Reduzierung allein reicht nicht aus. Heizungsleasing: Ein einfaches schnelles und unbürokratisches Leasing-Modell von nachhaltigen Heizungssystemen könnte für bestimmte Bevölkerungsgruppen attraktiv sein. |

Auch der Blick auf aktuelle Umfragen bestätigt, dass es in Bezug auf die finanzielle Unterstützung durch den Staat noch erheblichen Aufklärungsbedarf in der Bevölkerung gibt. Eine repräsentative Civey-Befragung (2024) zeigte, dass mehr als jedem dritten Befragten (37 %) nicht bekannt war, dass der Einbau einer Wärmepumpe überhaupt staatlich gefördert wird. Noch größere Informationslücken existierten bezüglich des Umfangs der Förderungen: Knapp neun von zehn Immobilienbesitzenden (86 %) war nicht bewusst, dass der Staat bis zu 70 % der förderfähigen Investitionskosten beim Einbau einer Wärmepumpe im Bestand übernimmt. Eine Umfrage unter 1.000 Eigenheimbesitzenden im Auftrag von thermondo (2025) verdeutlicht den notwendigen Beitrag von Förderung für die Realisierung von Investitionsmaßnahmen. Die Befragten wären im Schnitt bereit gewesen, nach Abzug der Förderung maximal rund 14.300 Euro für eine neue Heizung zu investieren. Das ist zwar ein Betrag, der die tatsächlichen Kosten für eine Wärmepumpeninstallation im Einfamilienhaus bei dem geltenden regulären Fördersatz von 55 % realistisch widerspiegelt. Ohne Förderung hingegen wäre eine Anfangsinvestition von 30.000 Euro nötig. Dennoch zeigen die Ergebnisse der Deliberation, dass die individuelle Kostenhöhe und die Finanzierungsbereitschaft ungewiss sind.

4.5 Rolle der Mietenden in der Wärmewende

Mietende tragen ihre Heizkosten in Deutschland vollständig selbst. In Ländern wie Schweden gibt es auch andere Modelle der Kostenaufteilung (Henger et al. 2023). Das schwedische Modell der „Warmmiete“ wurde von den Bürgerinnen und Bürgern positiv bewertetet, da es mehr Last und Verantwortung auf die Vermietenden überträgt. Die aktuelle Rechtslage gebe Mietenden keine Möglichkeit – außer weniger zu heizen – an der Wärmewende mitzuwirken. Gleichwohl werden auch Mietende vom steigenden CO2-Preis betroffen sein. Auf der Bürgerkonferenz diskutierte die Kleingruppe bestehend aus Mietenden, ob diese mehr Handlungsspielraum erhalten sollten und wie dieser ausgestaltet werden könnte. Die Teilnehmenden setzten sich mit der Frage auseinander, ob Vermietende in die Pflicht genommen werden sollten, Heizungen auszutauschen oder finanzielle Kosten zu übernehmen, bspw. wenn Heizkosten in Zukunft durch steigende Energieträgerpreise stark ansteigen. Insbesondere dann, wenn die Kostensteigerung durch Investitionen in eine andere Heiztechnik hätte vermieden werden können. Mietende wünschen sich mehr Transparenz zu Sanierungen und Umbauten von Vermietenden und haben oft das Gefühl, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden.

Die Bürgerinnen und Bürger hielten fest, dass der Handlungsspielraum von Mietenden in Bezug auf energetische Sanierungen oder Heiztechnik eingeschränkt ist, da der Mietmarkt insbesondere in Ballungsräumen kaum Wahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Wohnungen bietet. In der Konsequenz könnten Mietende oft nicht in eine energieeffizientere Wohnung umziehen. Hinzu komme, dass Mietende oft nicht ihr ganzes Leben lang in derselben Wohnung leben. Deswegen erwarten sie, dass der Staat weitere Maßnahmen ergreift, wie die Einführung von Miet- und Energiepreisdeckeln oder die Entkopplung der Netzausbaukosten vom Strompreis. Mieterhöhungen sollten nur noch dann zulässig sein, wenn sie an eine energetische Verbesserung der Wohnung gekoppelt sind.

Die Bürgerinnen und Bürger formulierten Top-Argumente wie in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt, hielten aber auch einen Dissens fest, dass mehr staatliche Förderung stets eine höhere Steuerlast bedeutet.

Eine deutschlandweite Befragung unter 2.408 Mieterhaushalten im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (2024) ergab, dass sich 81 % der Befragten einen hohen energetischen Standard wünschen und lediglich 21 % der Befragten diesen in der aktuellen Mietwohnung erreichen. Bei dem am häufigsten vorhandenen energetischen Ausstattungsmerkmal handelte es sich um zwei- oder dreifach verglaste Fenster. 58 % der Mietende sprachen sich für eine mit Erneuerbaren Energien betriebene Heizung als Standard aus. Laut Befragung ist eine solche jedoch lediglich bei 5 % der Mietwohnungen im Einsatz. Die Bereitschaft dafür ist vorhanden: 23 % würden für eine Heizungsanlage auf Basis Erneuerbarer Energien eine höhere Miete zahlen.

Damit decken sich eine Reihe von Kernergebnissen der Bürgerdeliberation mit Studienergebnissen anderer Institutionen. Eine repräsentative Civey-Umfrage (2024) ergab, dass eine Mehrheit der Immobilienbesitzenden den breiten Einsatzbereich von Wärmepumpen unterschätzt: Nur 15,8 % der Befragten schätzten richtig ein, dass ein effizienter Betrieb von Wärmepumpen schon heute in rund 70 % der Wohngebäude ohne größere Umbaumaßnahmen möglich ist. Außerdem wollten 64,3 % der Befragten mit dem Heizungstausch warten, bis die Kommunen ihre Wärmeplanungen abgeschlossen haben. Eine repräsentative Umfrage unter mehr als 2.000 Eigenheimbesitzenden, die das Marktforschungsinstitut B+L Marktdaten für die Initiative Klimaneutrales Deutschland und die Repräsentanz Transparente Gebäudehülle durchgeführt hat, erhob den Kenntnisstand und die Motivation zur energetischen Sanierung (B+L 2024). Demnach gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, bisher nicht saniert zu haben, weil sie aufgrund der politischen Debatte über die Sanierungsförderung und das GEG verunsichert seien. Diese Umfragedaten unterstreichen den Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach klaren, konsistenten und planbaren politischen Rahmenbedingungen und bürgernahen Beratungs- und Informationsangeboten.

Laut einer repräsentativen Befragung der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen gaben Menschen über 60 Jahre an, dass hohe Kosten und das eigene Alter die größten Herausforderungen für Sanierungsmaßnahmen im eigenen Haus sind (Tachkov 2023). Eine thermondo-Umfrage (2025) unter 1.000 Eigenheimbesitzenden zeigte, dass die hohen Anschaffungskosten für eine Wärmepumpe das größte Hindernis bleiben: Mehr als ein Drittel der Befragten (36 %) schreckte vor der notwendigen fünfstelligen Anfangsinvestition zurück. Unzureichende finanzielle Mittel sowie hohe Stromkosten halten jeweils 18 % der Befragten vom elektrischen Heizen ab. Zudem glaubten 16 %, dass die baulichen Gegebenheiten ihres Hauses für die Installation einer Wärmepumpe ungeeignet seien.

Dass Sanierungen sowohl für Mietende als auch Vermietende positive Effekte haben, unterstreicht eine Veröffentlichung der Berlin Governance Plattform und des Buildings Performance Institute Europe (Höh et al. 2020). Für Eigentümerinnen und Eigentümer galten dabei vor allem eine Wertsteigerung der Immobilie, eine bessere Vermietbarkeit und geringe Administrationskosten als Vorteile. Zu den Chancen für Mietende gehörten ein erhöhter Wärmekomfort, ein besserer sommerlicher Hitzeschutz sowie die Absicherung gegenüber steigenden Energiekosten.

| Wie können Mietende in der Wärmewende unterstützt werden? Top-Argumente der Kleingruppen |

|---|

| Staatliche Förderung: Der Heizungstausch kann flächendeckend funktionieren, wenn es höhere staatliche Förderungen gibt und für jedes Haus eine passende Lösung gefunden wird. Um die Rolle der Mietenden beim Heizungstausch/bei der Sanierung zu stärken, empfehlen die Bürgerinnen und Bürger eine zielgerichtete Förderung für Vermietende und mehr Sicherheit für die Investitionen. Härtefallregelung: Damit sich auch Menschen mit geringem Einkommen eine neue, mit Erneuerbaren Energien betriebene Heizung leisten können, sollten Investitionskosten bis zu 100 % vom Staat übernommen werden (Härtefallregelungen). CO2-Preis: Die energetische Sanierung kann nur flächendeckend und schnell vorankommen, wenn ein akzeptables Verhältnis zwischen Förderung und Höhe der Energiepreise hergestellt wird (z. B. durch die CO2-Bepreisung). Politisches Bekenntnis: Von der Politik erwarteten die Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die Wärmewende, dass alle Parteien den Klimawandel anerkennen und nicht unnötig im Wahlkampf zur Polarisierung beitragen. |

5. Die CO2-Bepreisung und das CO2-Kostenaufteilungsgesetz

5.1 Wissenschaftlicher Input zur CO2-Bepreisung und dem CO2-Kostenaufteilungsgesetz

Am zweiten Tag der Bürgerkonferenz führte Dr. Antonia Schwarz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) mit ihrem Vortrag in das Thema CO2-Bepreisung im Verkehrs- und Wärmesektor ein.

Darstellung basierend auf Deutscher Bundestag

CO2-Bepreisung im Verkehr und der Wärme

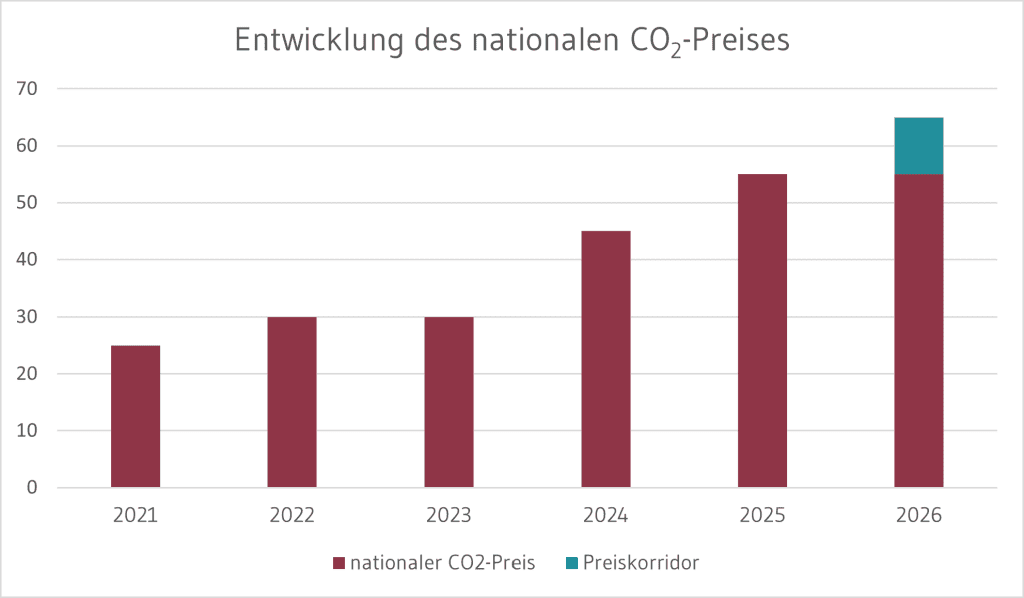

Der Anfang 2021 eingeführte nationale CO2-Preis für fossile Energieträger verteuert fossile Brennstoffe im Verkehrs- und Wärmebereich. Durch die höheren Kosten werden fossile Brennstoffe weniger attraktiv, sodass Bürgerinnen und Bürger zu einem reduzierten Verbrauch und einem Wechsel auf erneuerbare Energieformen motiviert werden sollen. Je höher der CO2-Preis, desto größer der Anreiz, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. Die CO2-Bepreisung ist zunächst als nationaler Festpreis ausgestaltet, der ab 2026 in einen nationalen und ab 2027 in einen europäischen Emissionshandel übergehen wird. Während der Festpreisphase steigt der Preis von 25 Euro im Jahr 2021 auf 55 Euro im Jahr 2025. Im Jahr 2023 wurde der Anstieg des CO2-Preises aufgrund der Energiepreiskrise ausgesetzt. Die Ein-führung und Erhöhung des CO2-Preises führten folglich zu Mehrkosten beim Heizen. Diese betrugen im Jahr 2024 bei einem CO2-Preis von 45 Euro durchschnittlich 125 Euro pro Jahr für das Heizen mit Heizöl (ca. 2,7 t CO2) und 90 Euro pro Jahr für das Heizen mit Erdgas (ca. 2 t CO2).

Der EU-Emissionshandel (EU ETS 1) basiert auf dem Prinzip des „Cap & Trade“. Dabei wird eine Obergrenze (Cap) für die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen festgelegt, die von den teilnehmenden Anlagen ausgestoßen werden dürfen. Die EU-Mitgliedstaaten verteilen daraufhin eine entsprechende Anzahl von Emissionsberechtigungen an diese Anlagen, teilweise kostenlos, teilweise durch Versteigerungen. Jede Berechtigung erlaubt den Ausstoß einer Tonne Kohlendioxid-Äquivalent (CO2-Äq). Diese Berechtigungen können dann auf dem Markt frei gehandelt werden (Trade), wodurch ein Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen entsteht.

Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung fließen vollständig in den sogenannten Klimatransformationsfonds (KTF) und damit nicht in den Haushalt der Bundesregierung. Aus den Mitteln des KTF werden Förderprogramme für die Energie- und Wärmewende finanziert. Ein Teil der Einnahmen wird aber auch für die sozialverträgliche Ausgestaltung der CO2-Bepreisung verwendet. Um übermäßige soziale Härten zu vermeiden und die Belastung durch die CO2-Bepreisung abzufedern, wurden 2021 flankierende soziale Maßnahmen eingeführt, wie die Entlastung über die Stromkosten durch die Abschaffung der EEG-Umlage (durchschnittliche Ersparnis laut BMWK 130 Euro/Haushalt pro Jahr), die Erhöhung des Wohngeldes und der Pendlerpauschale.

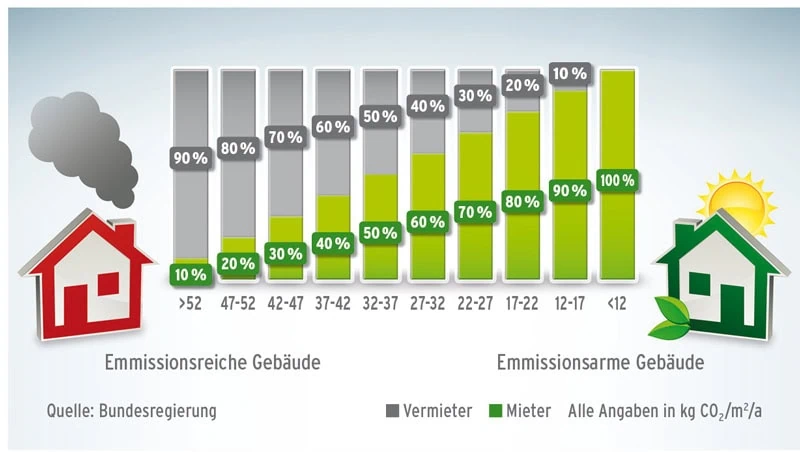

Mietenden und Vermietenden Quelle: Berliner Mieterverein

CO2-Kostenaufteilungsgesetz

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurde ab 2023 die Umlage der CO2-Kosten auf Mietende und Vermietende eingeführt. Das 2022 verabschiedete CO2-Kostenaufteilungsgesetz hat das Ziel, die Kosten der CO2-Bepreisung je nach Energieeffizienz des Gebäudes zwischen Mietenden und Vermietenden aufzuteilen (siehe Abbildung 17). Je effizienter das Gebäude, desto höher fällt der Kostenanteil der Mietenden aus. Haben Mietende einen eigenen Vertrag mit dem Energieversorger (z. B. Gasetagenheizung), müssen sie ihren Kostenanteil vom Vermietenden einfordern. Dafür haben Mietende sechs Monate Zeit.

Einführung Klimageld

Zusätzlich oder alternativ zu den bisherigen Entlastungsmaßnahmen wurde die Einführung eines Klimageldes vorgestellt. Die Idee ist, die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung ganz oder anteilig direkt an die Bevölkerung auszuzahlen. Für die Ausgestaltung eines Klimageldes gibt es unterschiedliche Vorschläge, denen verschiedene Gerechtigkeitsprinzipien zugrunde liegen:

- Beispielsweise kann das Geld pauschal an alle Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt werden (Pauschalbetrag).

- Ein anderer Vorschlag sieht eine monatliche Einkommensgrenze von 4.000 Euro pro Person für den Erhalt des Klimageldes vor (Deckelung des Klimagelds). Nur Haushalte mit einem monatlichen Einkommen unter diesem Grenzwert erhalten ein Klimageld.

- Alternativ könnte das Klimageld auch stärker gestaffelt werden, sodass einkommensschwache Haushalte oder solche mit hohem Energiebedarf stärker entlastet werden (Staffelung des Klimagelds).

Werden alle Einnahmen aus der CO2-Bepreisung pauschal ausgezahlt, so schätzt eine Berechnung des DIW (2023), dass bei einem Preis von 55 Euro pro Tonne CO2 ein Klimageld von circa 170 Euro pro Person und Jahr ausgezahlt werden könnte. Stehen nur die Einnahmen zur Verfügung, die derzeit nicht für die Senkung der Stromsteuer verwendet werden, reduziert sich der Betrag auf 40 Euro pro Person und Jahr.

5.2 Die Rolle der CO2-Bepreisung im Wärmebereich

CO2-Bepreisung Quelle: eigene Darstellung

Am zweiten Tag diskutierten die Bürgerinnen und Bürger nach dem wissenschaftlichen Input die Chancen und Herausforderungen der CO2-Bepreisung und die Bewertung der Kostenentwicklung. Darüber hinaus wurden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, verschiedene Modelle des Klimagelds zu bewerten. Die Leitfragen waren:

- Welche Chancen und Herausforderungen sehen Sie für sich durch steigende Heizpreise wegen der CO2-Bepreisung? Welche Kosten werden auf Sie persönlich durch eine steigende CO2-Bepreisung zukommen? Wie werden Sie diese schultern?

- Sollten die Preissteigerungen, die durch die CO2-Bepreisung auf Energieträger für die Heizung entstehen, ausgeglichen werden (wenn ja, für alle oder nur bestimmte Gruppen) oder für alle gleich gelten?

Chancen und Herausforderungen des CO2-Preises

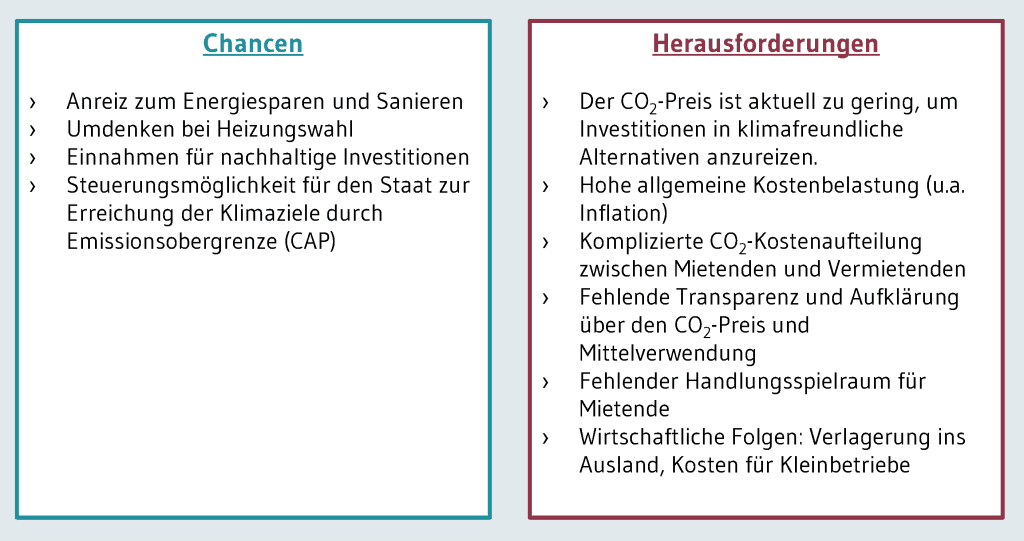

Im Rahmen der Kleingruppen-Diskussion wurden von den Bürgerinnen und Bürgern folgende Chancen der CO2-Bepreisung gesehen:

- Anreiz zum Energiesparen und Sanieren: Der CO2-Preis verteuert fos-sile Energieträger und regt so Haushalte an, das Verbrauchsverhalten anzupassen, wie beispielsweise die Zimmertemperatur zu regulieren.

- Umdenken bei der Heizungswahl: Durch die langfristige Kostenentwicklung werden klimafreundliche Heizungstechnologien wie die Wärmepumpe attraktiver. Allerdings geben die Bürgerinnen und Bürger an, dass es ihnen schwerfällt, diese langfristigen Kosten in heutigen Entscheidungen zu berücksichtigen.

- Finanzierung der Energiewende: Die Einnahmen aus der CO2-Bepreisung können zur Finanzierung von Investitionen in grüne Technologien, Forschung und Entwicklung sowie zur Förderung energieeffizienter Maßnahmen genutzt werden.

- Steuerungsinstrument: Durch die Deckelung der Emissionen (CAP) hat der Staat ein wirksames Instrument, die Klimaziele zu erreichen.

Folgende Herausforderungen werden von den Bürgerinnen und Bürgern in den Diskussionen thematisiert:

- Lenkungswirkung: Die Teilnehmenden zeigen sich skeptisch, ob der aktuelle CO2-Preis hoch genug ist, um Eigentümerinnen und Eigentümer zum Einbau einer neuen Heizung zu motivieren. Es besteht die Sorge, dass der Lenkungseffekt des CO2-Preises nicht gegeben ist, um das gewünschte Verhalten zu erreichen.

- Kostenbelastung: Gleichzeitig merken sie auch an, dass der CO2-Preis zu höheren Kosten bei den Verbrauchern führt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten durch die phasenweise erhöhte Inflation seien Haushalte im letzten Jahr sowieso schon stark belastet worden.

- Komplexität der Kostenverteilung: Die Aufteilung der CO2-Kosten zwischen Mietenden und Vermietenden ist zu komplex und kann zu Konflikten führen

- Transparente Informationen: Viele Bürgerinnen und Bürger sind unsicher, wie der CO2-Preis funktioniert, wie hoch er ist und wofür die Einnahmen verwendet werden. Man wünscht sich klare und verständliche Informationen, warum es einen CO2-Preis braucht und wofür das Geld genutzt wird.

- Handlungsspielraum: Einige Bür-gerinnen und Bürger beklagen, dass der individuelle Handlungsspielraum bei der CO2-Bepreisung gering ist, gerade wenn man zur Miete wohnt und bereits sparsam heizt.

- Überwachung: Bedenken hinsichtlich der Überwachung der individuellen CO2-Emissionen führen zu Ängsten vor einer Totalüberwachung. Einzelne Bürgerinnen und Bürger fragen sich, woher der Staat weiß, wie viel CO2 ein Haushalt ausstößt und was er mit dieser Information machen kann.

- Wirtschaftliche Auswirkungen: Neben den Auswirkungen auf die eigenen Kosten, sorgen sich die Bürgerinnen und Bürger auch um die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Der CO2-Preis kann laut ihnen dazu führen, dass diese ihre Unternehmen ins Ausland verlagern. Gerade Kleinbetriebe stehen vor neuen finanziellen und regulatorischen Herausforderungen, z. B. Bäckereien.

Sozialer Ausgleich (Klimageld)

Außerdem diskutierten die Teilnehmenden darüber, ob und wie die CO2-Bepreisung in Form eines Klimageldes ausgeglichen werden sollte, um die steigenden Heizkosten abzudämpfen. Die Bürgerinnen und Bürger äußerten sich mit Blick auf den Vorschlag des Klimagelds skeptisch – dies betraf sowohl die unbürokratische Einführung, die erhoffte Zielsetzung als auch die konkrete Ausgestaltung. Die Mehrheit sprach sich dafür aus, kein Klimageld an die Gesamtbevölkerung auszuzahlen, da sonst die Lenkungswirkung des CO2-Preises geschmälert würde. Ein Bürger führte aus: „Es macht auch einfach keinen Sinn, den CO2-Preis zu erheben und dann das Geld wieder zurückzubezahlen. Dann kann man es auch gleich lassen.“ Die Bürgerinnen und Bürger befürchteten, dass mit dem Klimageld ein „Bürokratiemonster“ entstehen könnte. Stattdessen sollte ein Ausgleich über die Förderung von Erneuerbaren Energien und Innovationen erfolgen. Die Gesellschaft sollte aktiv in die Entscheidung über die Verwendung der Mittel einbezogen werden. Nichtsdestoweniger erachteten die Teilnehmenden einen Ausgleich für soziale Härtefälle als tragbar. Es sind gezielte Maßnahmen zur Unterstützung von sozial benachteiligten Gruppen erforderlich, beispielsweise durch Wohngeld oder Energiegutscheine. Eine faire Entlastung wäre, wenn es einen gestaffelten Heizkostenzuschuss gäbe, der besondere Umstände wie bspw. Pflege von Kind/Eltern sowie Anzahl der Personen im Haushalt berücksichtigt.

Andere empirische Studien zum CO2-Preis kommen zu vergleichbaren Ergebnissen: Eine Online-Umfrage des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung unter 9.600 Personen zeigt, dass die Akzeptanz der CO2-Bepreisung in der Bevölkerung in Deutschland selbst bei dem aktuell niedrigen Preis gering ist (Behringer et al. 2024). Insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern und bei Menschen mit geringerem Einkommen und größeren finanziellen Sorgen fällt die Zustimmung schwächer aus. Zudem fühlen sich drei Viertel der Befragten nicht ausreichend über den CO2-Preis informiert. Dies zeigt sich auch darin, dass viele Menschen die finanziellen Auswirkungen der CO2-Bepreisung für ihren Haushalt nicht abschätzen können. So werden die Kosten durch den aktuellen CO2-Preis für den eigenen Haushalt im Durchschnitt überschätzt, wohingegen die zukünftigen Kosten bei steigenden CO2-Preisen unterschätzt werden.