Inhaltsverzeichnis

Kernbotschaften

Hat das Deutschlandticket (DT) einen Beitrag zur Verkehrswende geleistet, indem es mehr Menschen vom Auto in den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) geholt hat? Oder ist stattdessen neuer Verkehr entstanden, der ohne das Ticket gar nicht stattgefunden hätte? Über diese Fragen besteht in der öffentlichen Diskussion Uneinigkeit und so schwankt die mediale Bewertung zwischen Lob für eine „Verkehrsrevolution“ (Boutelet, 2022) beziehungsweise einen „neuen Standard für den günstigen Nahverkehr“ (Fokuhl et al., 2023) und Kritik an einer der „teuersten Klimaschutzmaßnahme der Republik“ (Bernau, 2025), die „ohne echten Effekt auf Umwelt oder Verkehrsströme” (Tuma und Giuliano, 2024) bleibt.

Ziel dieses Reports ist es, die Erkenntnisse einer Vielzahl empirischer Studien, die genau diese Fragen für das Deutschlandticket zum Preis von 49 Euro adressieren, vergleichend zusammenzuführen und stärker in den öffentlichen Diskurs einzubringen. Erstmals werden sowohl Studien basierend auf Befragungsdaten als auch solche basierend auf Beobachtungsdaten, wie Mobilfunkdaten und Verkehrszählungen, zusammengeführt. Die Synthese der Erkenntnisse schafft eine bessere Datengrundlage und kann die Politik bei anstehenden Richtungsentscheidungen zum Deutschlandticket evidenzbasiert unterstützen.

Die empirische Übersicht führt zu folgenden Kernergebnissen:

- Bis auf eine Studie kommen alle Untersuchungen zu dem Schluss, dass das Deutschlandticket entweder einen geringen oder gar keinen statistisch feststellbaren Neuverkehr generiert hat. Das gängige Narrativ, dass das Deutschlandticket zu deutlich mehr Verkehr geführt habe, lässt sich also nicht belegen. Nur die Begleitforschungsstudie des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), die besonders prominent in der öffentlichen Diskussion ist, findet induzierten Verkehr in erheblichem Umfang (15 % aller Fahrten mit dem Deutschlandticket seien neu entstanden). Dies scheint jedoch das Resultat einer Verzerrung durch das genutzte Umfragedesign.

- Statt Mehrverkehr hat das Deutschlandticket laut allen Studien zu einer bedeutenden Verkehrsverlagerung vom Pkw zum ÖPNV geführt. 12 % bis 16 % aller Fahrten mit dem Deutschlandticket sind der Studienlage nach Fahrten, die vom Pkw verlagert wurden. Wichtig für die Umweltwirkung ist, dass es sich bei den verlagerten Fahrten im Schnitt um längere Strecken von etwa 30 km (oft über ein Verkehrsverbundgebiet hinaus) handelt.

- Die Verlagerungswirkung wird häufig fälschlicherweise mit der Neukundenquote gleichgesetzt. Tatsächlich ist der Anteil echter „Systemeinsteiger“ mit <5 % (von allen DT-Kunden) gering. Die Verlagerungswirkung entsteht aber weniger in dieser Kundengruppe, sondern vor allem bei der deutlich größeren Gruppe der bisherigen Wenig- oder Gelegenheits-Nutzer (knapp die Hälfte aller DT-Besitzer), die den ÖPNV zuvor nur sporadisch genutzt haben. Bei dieser Gruppe zeigt sich die stärkste Pkw-Verlagerungswirkung. Pendler, die zuvor überwiegend den Pkw und nur gelegentlich den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben, spielen hierbei eine besondere Rolle.

- Das Deutschlandticket führt durch die Pkw-Verlagerung zu einer erheblichen Einsparung von CO2-Emissionen in einer Größenordnung von 4,2 bis 6,5 Mio. t CO2 pro Jahr über die betrachteten Studien hinweg. Unter Berücksichtigung von weiteren Umwelteffekten durch zum Beispiel die Luftschadstoff- und Lärmbelastung lässt sich eine Reduktion der externen Kosten des Autoverkehrs in einer Größenordnung von 2,4 bis 3,7 Mrd. Euro beziffern.

- Der Verweis auf die hohen fiskalischen Kosten/t CO2 ist irreführend und stellt kein korrektes Maß für die volkswirtschaftlichen Vermeidungskosten des Deutschlandtickets dar. Aufgrund des geringen oder gar insignifikanten induzierten Verkehrs, kann von Vermeidungskosten durch das Deutschlandticket von deutlich unter 100 Euro/t CO2 ausgegangen werden. Das Deutschlandticket erzielt damit eine ähnliche Lenkungswirkung und Emissionsminderung wie eine moderate Erhöhung des CO2-Preises im zweistelligen Euro-Bereich. Der Nutzen durch vermiedene externe Kosten ist deutlich höher als die Vermeidungskosten.

- Damit wird klar: Das Deutschlandticket ist ein wichtiger Impuls für die Verkehrswende, es ist aber nicht alleine in der Lage, die Verkehrswende herbeizuführen oder die Klimaziele zu erreichen. Dazu bedarf es weiterer Maßnahmen.

1. Einleitung: Vielfältige Kritik am Deutschlandticket

Das im Mai 2023 eingeführte bundesweit gültige Deutschlandticket (DT) zum Preis von 49 Euro im Monat wird vielfach kritisiert. Eine besonders gravierende Kritik unterstellt, dass das Ticket kaum einen Beitrag zur Verkehrswende leistet, also eine nennenswerte Verlagerung vom Pkw hin zum öffentlichen Verkehr ausbleibt und stattdessen neuer Verkehr entstanden sein soll. Der vermutete Wirkungszusammenhang wurde bereits im Rahmen des Vorgänger-Angebots, dem 9-Euro-Ticket im Jahr 2022, in den Raum gestellt. So führte beispielsweise der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) in einer ersten Bestandsaufnahme aus: „Gut jede vierte aller Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket, einschließlich der Fahrten der Abo-Kundinnen und -Kunden, wäre ohne das Ticket von vornherein gar nicht unternommen worden. Diese deutliche Erhöhung der Nachfrage ist mit Blick auf den Klimaschutz und die Belastungen des Systems kritisch zu hinterfragen“ (VDV, 2022). Verkehrsforscher sprechen in diesem Fall von induziertem Verkehr (Lee et al., 1999).

Diese Aussagen stellen keinen Einzelfall dar. Statements wie „Das Deutschlandticket allein lässt bisher zu wenig Autos stehen“ (Staude, 2024) werden damit begründet, dass „praktisch keine Neukunden gewonnen“ würden (Bernau, 2025). Häufig wird bei der Diskussion um die Verkehrsverlagerung abermals auf eine bundesweite Begleitstudie des VDV zum Deutschlandticket verwiesen – auch zitiert durch den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags (Deutscher Bundestag, 2023) – die der VDV-Präsident Ingo Wortmann zum DT-Jahresjubiläum so zusammenfasst: „Was es noch nicht geleistet hat und vielleicht auch noch nicht leisten konnte, ist, wirklich einen Beitrag dazu zu leisten, mehr Menschen vom Auto auf den ÖPNV zu holen“ (Thiele, 2024). In der Konsequenz wird daher entweder von einem Ticket „ohne echten Effekt auf Umwelt oder Verkehrsströme“ (Tuma und Giuliano, 2024) oder der „teuersten Klimaschutzmaßnahme der Republik“ (Bernau, 2025; Böttger und Ockenfels, 2023) gesprochen. Auch der Expertenrat für Klimafragen schlussfolgert in seinem letzten Bericht: „In welcher Höhe das Deutschlandticket zu einer Verringerung der Aktivitäten im motorisierten Individualverkehr beitrug, ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch unklar“ (ERK, 2025).

Ziel dieses Beitrags ist es, empirische Studien, die gezielt diese Kritikpunkte unter die Lupe nehmen, stärker in den öffentlichen Diskurs um das Deutschlandticket zu bringen. Tatsächlich sind seit Einführung des Tickets eine Reihe empirischer Analysen entstanden. Basierend auf diesen Studien über das Ticket zum Preis von 49 Euro gibt dieser Beitrag einen Überblick zum Forschungsstand hinsichtlich seiner Wirkungsweise.1In diesem Bericht wird die Wirkung der Preiserhöhung des DT von 49 auf 58 Euro nicht analysiert. Auch ex-ante Studien, die die Wirkung des DT basierend auf Verkehrsmodellen vorhersagen, werden in diesem Bericht nicht systematisch ausgewertet.

Erstmals werden sowohl Studien basierend auf Befragungsdaten als auch solche basierend auf Sekundärdaten, wie Mobilfunkdaten und Verkehrszählungen, gegenübergestellt, um die Evidenz zu vier Kernfragen zusammenzutragen:

- In welchem Umfang war/ist die deutsche Bevölkerung wegen des Deutschlandtickets häufiger unterwegs (d.h. wie viel neuer Verkehr wurde/wird induziert)?

- In welchem Umfang hat das Ticket den Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert? Bei wie viel Prozent der Fahrten handelt es sich um substituierte Autofahrten?

- Wie beeinflusst das Deutschlandticket die Pendler-Mobilität beziehungsweise die Mobilität im ländlichen Raum?

- Wie hoch ist die Umweltwirkung des Tickets (CO2-Emissionen und vermiedene externe Kosten des Autoverkehrs)? In welchem Verhältnis stehen darüber hinaus die volkswirtschaftlichen Kosten und Nutzen?

Für jede Frage wird im Folgenden die Studienlage basierend auf unterschiedlichen Untersuchungsdesigns vorgestellt und zusammengeführt. Die bessere Daten- und Evidenzgrundlage durch eine Verzahnung der Forschungsergebnisse kann die Politik bei anstehenden Richtungsentscheidungen zum Deutschlandticket datenbasiert unterstützen.

2. Auswirkung auf den induzierten Verkehr

2.1. Literatur zum induzierten Verkehr

Untersuchungen zum induzierten Verkehr beziehen sich meist auf Verbesserungen des Reisekomforts oder Verkürzungen der Reisedauer. So nennt Goodwin (1996) eine Elastizität der Nachfrage bezogen auf eine Verkürzung der Reisezeit im Bereich von -0,5 bis -1,0. Dies bedeutet, dass eine Verkürzung der Reisezeit um 20 % einen Nachfragezuwachs von 10 % bis 20 % mit sich bringt. Bruckmann (2013) verweist darauf, dass ein Angebotsausbau im ÖPNV häufiger zu induziertem Verkehr geführt hat. Das Umweltbundesamt beziffert die Bandbreite an erwartbarem induzierten Verkehr in einer früheren Publikation für städtische Maßnahmen oder bei einer neuen Fernverkehrsverbindung auf 5 bis 8 % (Verron et al., 2005). Konkrete Anwendungsbeispiele im Rahmen einer Angebotsverbesserung im ÖPNV legen die „ein Drittel-zwei Drittel-Regel“ nahe: Ein Drittel des Nachfrageeffektes entfällt auf induzierten Verkehr – zwei Drittel stellt Verkehr dar, der vom Individualverkehr auf den ÖPNV verlagert wurde (Pfeifle und Vogt, 1989). Demgegenüber steht die Betrachtung des induzierten Verkehrs im Kontext von Preisreduzierungen weniger im Fokus und wird eher im Themenbereich eines kostenlosen ÖPNV adressiert (Zuser, 2008). Projekterfahrungen in Bezug auf den preislich induzierten Verkehr im Bereich von Bahnreisen lassen Anteile von 3 % bis 10 %, in Ausnahmen bis maximal 15 %, realistisch erscheinen (Neweling und Krämer, 2014; Krämer et al., 2020).

Beispiele für stark induzierte Mobilität lassen sich vor allem dann finden, wenn neue Verkehrsanbindungen angeboten werden, den Menschen also neue Verkehrsmittel-Alternativen zur Verfügung stehen. Ein extremes Beispiel stellt die Markt-Einstiegsphase der sogenannten „Low Cost Airlines“ dar (Menschen, die nie weit gereist sind, haben plötzlich Flüge in Europa gebucht). In diesem Fall ist ein hoher Anteil an induziertem Verkehr nachvollziehbar. Als Anfang der 2000er-Jahre Low Cost Airlines den europäischen Markt für Flugreisen revolutionierten, entstanden völlig neue Reise-Segmente, da innereuropäische Flugreisen zu weniger als 30 Euro (Eckpreise ab 5 oder 19 Euro) angeboten wurden (Spaeth, 2015). In diesem speziellen Fall wurden Anteile an induzierten Reisen von mehr als 30 % gemessen (Kurth 2005). Ein weiteres Beispiel ist die Liberalisierung des Marktes für Fernlinienbus-Reisen ab 2013. Reisen mit dem „neuen Busangebot“ wurden allerdings zum überwiegenden Teil verlagert, und zwar stärker von der Bahn als vom Pkw. Je nach Studie ließen sich etwa 4 % bis maximal 10 % der Fahrten mit dem Fernbus dem induzierten Verkehr zuordnen (Krämer et al., 2017). Das Beispiel Fernlinienbusse ist auch insofern interessant, weil die Anbieter über weite Perioden der Marktentwicklung extrem niedrige Ticketpreise angeboten haben (teilweise wurden „Kampfpreise“ von 0,99 Euro für Busfahrten quer durch Deutschland offeriert). In diesem Kontext wurde bereits der Begriff „Mär vom induzierten Verkehr“ für ein Narrativ geprägt, das Verkehrsverlagerungen als Ursache für einen Nachfrageschub bei einem Verkehrsmittel ausschließt, so dass Nachfrage in letzter Konsequenz induziert worden sein muss (Krämer et al., 2016).

Auch beim 9-Euro-Ticket und beim Deutschlandticket steht die Hypothese von einem stark induzierten Verkehr im Raum. Ausgangspunkt war, dass die Studienergebnisse des VDV in einer ersten Bestandsaufnahme kaum eine Verlagerung vom Pkw ausgewiesen hatten. Konkret wurden für den ersten Nutzungsmonat des 9-Euro-Tickets (Juni 2022) folgende Ergebnisse berichtet: Etwa 27 % der Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket sollen erst durch das Angebot selbst entstanden sein (28 % ohne Angaben bzw. „weiß nicht“). Die Ergebnisse des VDV in Bezug auf den induzierten Verkehr beim 9-Euro-Ticket wurden (dann allerdings rückwirkend) in der weiteren Berichterstattung erheblich geringer eingeschätzt: Nach einer Anpassung des Erhebungsdesigns (Juli/August 2022) wurde für die gesamte dreimonatige Gültigkeitsdauer ein induzierter Anteil von 16 % bei den Fahrten mit dem 9-Euro-Ticket ausgewiesen. Dieses angepasste Fragedesign wurde später auch für die Evaluation des Deutschlandtickets genutzt, obwohl klare Anzeichen dafür bestanden, dass das genutzte Fragendesign den induzierten Verkehr trotz „Schärfung der Frageformulierung“ weiterhin über- und gleichzeitig die Fahrtenverlagerung vom Pkw unterschätzt (exeo, 2023; Krämer, 2024a). Für das Deutschlandticket beziffert die VDV-Folgestudie für Mai-August 2023 den induzierten Verkehr auf 12 % der Fahrten mit dem Ticket, für Juli-September 2024 werden 15 % ausgewiesen (VDV und Deutsche Bahn, 2024). Geringer ist der Anteil an Fahrtenverlagerung von anderen Verkehrsträgern (13,9 %), wobei dem Pkw etwa 8,1 % Fahrtenverlagerung zugewiesen werden (nach Marktstart sollen es nur 5 % gewesen sein). Dies bedeutet aber in der letzten Konsequenz, dass das Deutschlandticket (ebenso wie das Vorgängerangebot 9-Euro-Ticket) in erheblichem Maße zu einer Ausdehnung der Gesamtmobilität beigetragen haben müsste.

Im nächsten Schritt wird daher geprüft, ob sich die Gesamtmobilität in Deutschland in einem Ausmaß verändert hat, das konsistent mit den Studien des VDV wäre beziehungsweise das die Hypothese vom stark induzierten Verkehr stützen würde.

2.2. Datenlage zum induzierten Verkehr

Die Gesamtmobilität der Bevölkerung ergibt sich aus der Summe aller Wege mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln (Auto, Zug, Bus, Rad, etc.). Eine Erfassung ist nur indirekt möglich, da weder alle Verkehrsmittel mit Daten erfasst werden, noch vorhandene Erfassungen vollständig sind. Somit kann einerseits allein auf Verkehrsmessungen für ein bestimmtes Verkehrsmittel zurückgegriffen werden. Hier bieten sich zum Beispiel automatische Straßenverkehrszählung für Kraftfahrzeuge an. Dabei bleibt die Mobilität mit anderen Verkehrsmitteln jedoch unberücksichtigt, was große Unschärfen mit sich bringen kann. Andererseits hat sich seit der Corona-Pandemie international die Erfassung der Bevölkerungsmobilität mit Mobilfunkdaten durchgesetzt. Im Folgenden werden kurz die Vor- und Nachteile solcher Daten im Kontext von Deutschland erläutert, um sie zur Abschätzung des Effekts des Deutschlandtickets auf die Gesamtmobilität zu nutzen.

Für Deutschland wurde vom Statistischen Bundesamt während der Pandemie auf Mobilfunkdaten aus dem Netz von Telefónica/O2 zurückgegriffen, die das Datenunternehmen Teralytics bereitstellte (s. Destatis, 2023). Rund ein Drittel aller Deutschen nutzen O2 als Mobilfunkanbieter, also ein beträchtlicher Anteil der gesamten deutschen Bevölkerung. Wenn die rund 30 Millionen Mobiltelefone dieser Bevölkerung beim Telefonieren oder Internet-Surfen mit Mobilfunkzellen kommunizieren, lassen sich Milliarden von Mobilfunkbewegungen in einem dichten Netz von Funkzellen nachvollziehen. Nachdem diese Daten anonymisiert und aggregiert wurden, können tagesgenaue Rückschlüsse auf die Anzahl der Wege zwischen Start- und Zielorten gezogen werden. Damit lässt sich die Gesamtmobilität der Bevölkerung unabhängig vom Fortbewegungsmittel (z.B. Fuß, Rad, ÖPNV, Auto, Flugzeug) erfassen. Der Vorteil dieses Maßes für die Gesamtmobilität ist die breite Datenbasis („Big Data“) in hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung. Es hat sich in der wissenschaftlichen Forschung seit der Pandemie daher als bestmögliches Maß für die Bevölkerungsmobilität etabliert (Schlosser et al., 2020; Ilin et al., 2021). Als Nachteil des Maßes wird angeführt, dass die Datenbasis für einen einzigen Mobilfunkanbieter, selbst bei einem Marktanteil von rund einem Drittel, nicht bevölkerungsrepräsentativ sein kann. Die zur Verfügung stehenden Daten werden aus diesem Grund mittels monatlich aktualisierter, PLZ-spezifischer Marktanteile und demographischer Daten auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Daher zeigen Auswertungen auch, dass die Mobilfunkdaten nach einer solchen Hochrechnung wichtige strukturelle Kennzeichen der deutschen Gesamtbevölkerung gemäß des Zensus abbilden (Destatis, 2021).2Dennoch sind strukturelle Unterschiede nicht ganz auszuschließen, insbesondere die Altersgruppe 69+ Jahre ist in den Mobilfunkdaten deutlich unterrepräsentiert. Außerdem kam es in früheren Jahren zu Doppelzählungen durch Tablets, Laptops und Kraftfahrzeuge mit SIM-Karten, die mittlerweile aber gezielter herausgerechnet werden können.

Im vorliegenden Beitrag werden die tagesgenauen Telefónica/O2-Daten genutzt, die vom Datenanbieter Teralytics zur Verfügung gestellt wurden, um zu prüfen, ob es im Zuge des Deutschlandtickets (und des 9-Euro-Tickets) wirklich zu einem Anstieg in der Gesamtmobilität der deutschen Bevölkerung kam. Sollte die Politik (der günstigen und bundesweit gültigen Tickets für den öffentlichen Nahverkehr) wirklich zu einem maßgeblichen induzierten Verkehr geführt haben, wie oft unterstellt, müsste sich in den Milliarden von Mobilfunkbewegungen im Aggregat ein klarer positiver Trend seit der Politikeinführung zeigen.

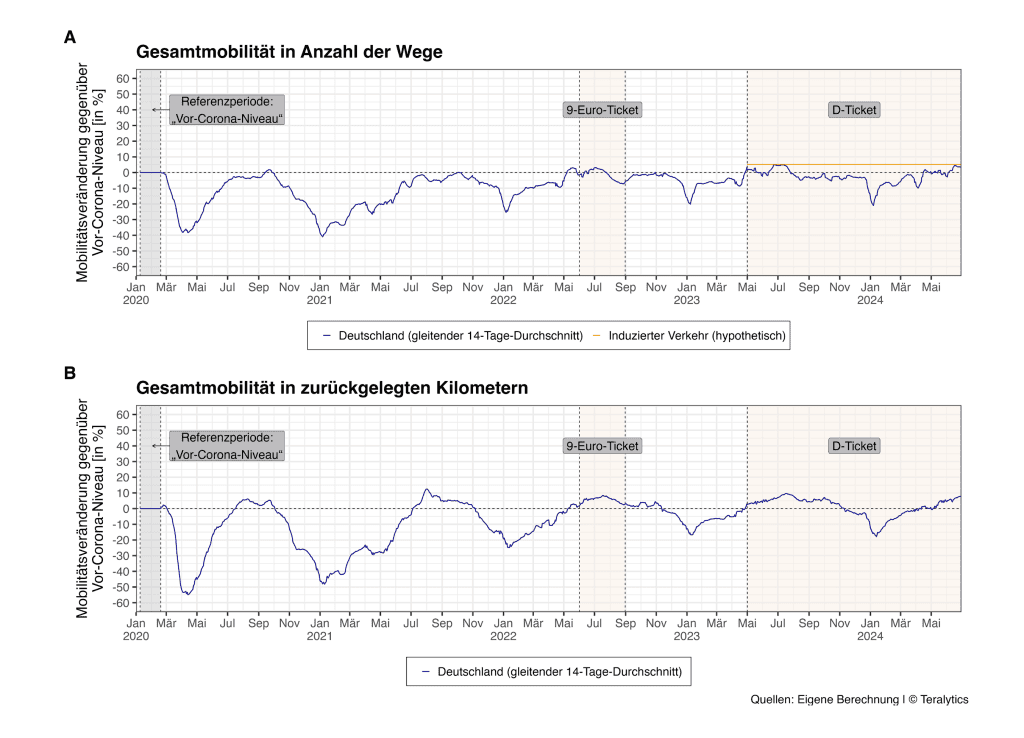

Panel A von Abbildung 1 zeigt einen Index für die Anzahl aller täglich erfasster Wege der hochgerechneten deutschen Bevölkerung mit allen Fortbewegungsmitteln und unabhängig von der zurückgelegten Distanz. Die dargestellten Daten sind wochentagsgenau auf den Vor-Corona-Zeitraum (Median desselben Wochentags zwischen 09.01.2020 und 19.02.2020) indexiert.

Wird also an einem bestimmten Tag ein Gesamtmobilität-Index-Wert von 0 ausgewiesen, entspricht der gleitende Durchschnitt der Gesamtmobilität an diesem Tag genau der Anzahl aller Wege am selben Wochentag vor Corona.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Daten keinerlei Anstieg der Gesamtmobilität seit Einführung des Deutschlandtickets erkennen lassen. Zu beachten ist, dass die Glättung über die letzten 14 Tage vorgenommen wird, wodurch sich ein potentieller Effekt des Tickets in Abbildung 1 erst in den 14 Tagen nach dessen Einführung am 1. Mai 2023 materialisieren kann. Auch während der Gültigkeit des 9-Euro-Tickets ist kein Anstieg der Gesamtmobilität erkennbar.

Um als Gedankenexperiment zu verdeutlichen, wie sich die Gesamtmobilität entwickelt haben müsste, wenn die gesamte gestiegene Zugnachfrage durch das Deutschlandticket induziert worden wäre, illustriert die orange Linie in Panel A von Abbildung 1 wie stark der Gesamtmobilität-Index hätte steigen müssen, wenn es induzierten Verkehr in solch einem Umfang gegeben hätte.3Die orange Linie in Panel A von Abbildung 1 zeigt also den hypothetischen Anstieg des Gesamtmobilität-Index in Höhe von rund 5,2 %, der sich aus der vom VDV geschätzten Mehrverkehrsquote von 29 % (s. Abbildung 5) und dem Modalanteil des öffentlichen Verkehrs von 18 % an der Anzahl aller Wege gemäß KCW (2024) unter Verwendung von Daten aus der Studie „Mobilität in Deutschland (MiD)“ 2017 ergibt (18 % * 29 % = 5,2 %). Es zeigt sich, dass die Daten die Hypothese eines stark induzierten Verkehrs nicht stützen können.

Mehrverkehr könnte durch das Deutschlandticket nicht nur durch zusätzliche Wege entstehen, sondern auch dadurch, dass wegen des Tickets längere Wege zurückgelegt werden als es ohne das Ticket der Fall gewesen wäre. Wenn kürzere durch längere Wege ersetzt werden, würde die Gesamtmobilität in zurückgelegten Kilometern durchaus steigen, jedoch von dem bisherigen Gesamtmobilität-Maß basierend auf der Anzahl der Wege nicht erfasst werden. Daher zeigt Panel B von Abbildung 1 zusätzlich einen Index für die zurückgelegten Kilometer aller täglich erfassten Wege mit allen Fortbewegungsmitteln. In diesem Maß für die Gesamtmobilität in zurückgelegten Kilometern zeigen sich klare saisonale Schwankungen. Insbesondere sind Anstiege in den Sommermonaten ersichtlich, so auch im Sommer nach Einführung des Deutschlandtickets. Es ist aber nicht ersichtlich, dass das Ticket den Sommereffekt im Vergleich zu den Vorjahren verstärkt hat. Nach einer Saisonbereinigung können die Daten die Hypothese von induziertem Verkehr in der Gesamtverkehrsleistung nicht stützen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es auf Basis von umfassenden und etablierten Mobilfunkdaten zur Bevölkerungsmobilität keine Evidenz für einen maßgeblich induzierten Verkehr gibt. Dieses Ergebnis wird im Folgenden basierend auf umfassenderen statistischen Analysen weiter untermauert, die zum Beispiel methodische Bedenken adressieren, dass die hier präsentierten deskriptiven Analysen beispielsweise durch veränderte Homeoffice- oder Pendelgewohnheiten verzerrt sein könnten. Zudem wird gezeigt, dass das Deutschlandticket stattdessen zu einer Verkehrsverlagerung geführt haben muss.

3. Auswirkung auf die Verkehrsverlagerung

Zunächst soll ein Abgleich unterschiedlicher Datenquellen erfolgen, der Rückschlüsse zulässt, welche Verlagerungseffekte bei den Fahrten mit dem Deutschlandticket zustande kommen. Der erste Forschungsstrang bezieht sich auf Daten, die über Befragungen der DT-Nutzenden gewonnen wurden. Dem zweiten Forschungsstrang liegen Beobachtungsdaten (Mobilfunk-Mobilitätsdaten und App-Tracking-Bewegungsdaten) zugrunde.

3.1. Evidenz basierend auf Befragungs-basierten Primärdaten

Die unterschiedlichen Studien zum Deutschlandticket sollen hier nicht im Detail vorgestellt werden. Stattdessen wird auf die bestehende Literaturübersicht verwiesen (Krämer und Mietzsch, 2025; Krämer et al. 2025). Da nur wenige Studien Aussagen über eine Hochrechnung der Nachfragewirkungen, zum Mehrverkehr, zur Fahrtenverlagerung sowie zum induzierten Verkehr machen, konzentriert sich die weitere Analyse auf die Studien von exeo, infas und dem VDV, die direkt vergleichbare Ergebnisparameter mit repräsentativem Anspruch liefern. Zunächst wird das Vorgehen beim exeo-Untersuchungsdesign beschrieben, um die Herausforderung bei einem validen Befragungsdesign einzuordnen.

Methodischer Ansatz mit Befragungsdaten

Weil Befragungen in der Kritik stehen, die Nachfragewirkungen von Angeboten wie dem 9-Euro-Ticket oder dem Deutschlandticket nur eingeschränkt valide zu messen (ungenaues Erinnerungsvermögen, taktisches Antwortverhalten; Ortega und Link, 2025), wurde von exeo ein spezieller Untersuchungsansatz gewählt, bei dem die Befragungsdaten nicht nur innerhalb der Studie inhaltlich geprüft und validiert, sondern zusätzlich anhand von Sekundärdaten (z.B. Pkw-Verkehr in Hamburg oder bundesweiten Mobilfunkdaten von Teralytics, Fahrgastzahlen im ÖPNV und Schienenpersonennahverkehr (SPNV)) kalibriert werden (Krämer und Brocchi, 2024).

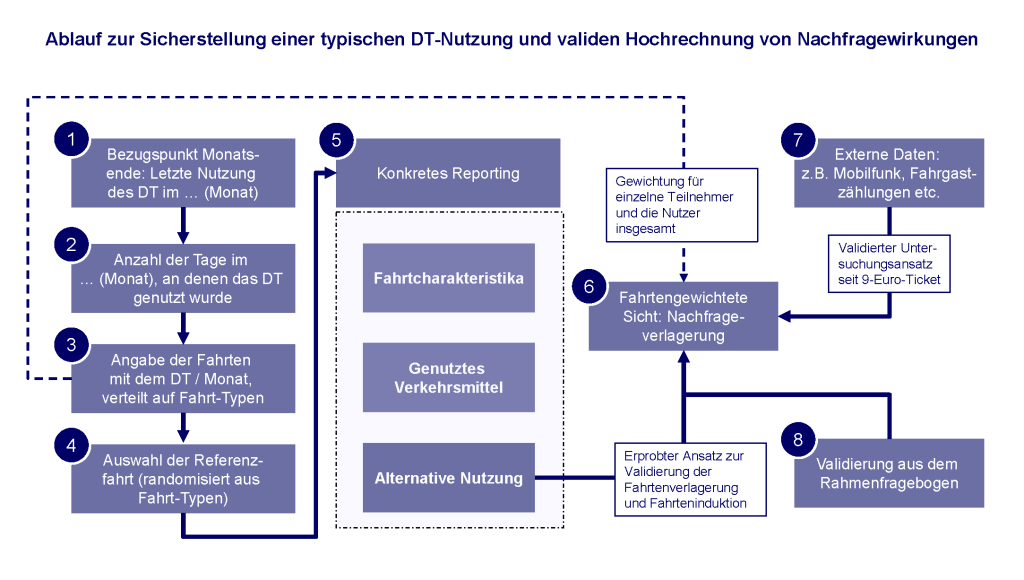

Um die Verlagerungswirkungen beim Deutschlandticket abzuschätzen, ist eine mehrstufige Abfrage innerhalb des Interviews erforderlich (Abbildung 2), die zunächst sicherstellt, dass die Befragten über eine typische Nutzung des Tickets berichten. In einem weiteren Schritt werden die Angaben validiert. Der finale Schritt ist die Fahrtengewichtung der Daten.

Nachfolgend werden die drei von exeo durchgeführten Studien, die das Deutschlandticket seit Marktstart Mai 2023 untersuchen, aggregiert betrachtet. Es handelt sich dabei jeweils um repräsentativ angelegte Online-Erhebungen (Nutzung mehrerer Online-Access-Panels zur Rekrutierung der Probanden; Dauer der Kernbefragung ca. 13-15 Minuten). Um die Repräsentativität der Daten sicherzustellen, wurden die Daten in einem mehrstufigen Prozess gewichtet (u.a. nach Alter, Bundesland, Wohnortgröße, etc.). Es handelt sich dabei um die folgenden Studien: (a) „OpinionTRAIN“ September 2023 (Krämer et al., 2023), (b) „PSM Plus Deutschlandticket“ im Auftrag des Koordinierungsrats Deutschlandticket durchgeführt (Koordinierungsrat Deutschlandticket, 2024) und (c) eine Studie im Auftrag von Greenpeace, die die Grundlage für ein im Januar 2025 veröffentlichtes Gutachten bildete (Krämer et al. 2025).4Im Unterschied zu den später im Vergleich einbezogenen Befragungen im Auftrag des VDV bzw. des BMDV handelt es sich beim exeo-Forschungsdesign um eine Befragung am Monatsende (Ende der Gültigkeit des Deutschlandtickets zum Monatsende), die u.a. auf Personenebene eine valide Erfassung der getätigten DT-Fahrten erlaubt.

Ergebnisse der exeo-Studie (Befragungsdaten)

Bei der Fahrtenverlagerung ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob Fahrten mit dem Deutschlandticket ohnehin mit Bussen und Bahnen unternommen worden wären, oder ob diese hinzugewonnen wurden. Dieser Zusatz- oder Mehrverkehr lässt sich wiederum auf induzierten Verkehr und Fahrtenverlagerungen aufteilen, wobei insbesondere die Verlagerung von Pkw-Fahrten positive Klimaeffekte verspricht.

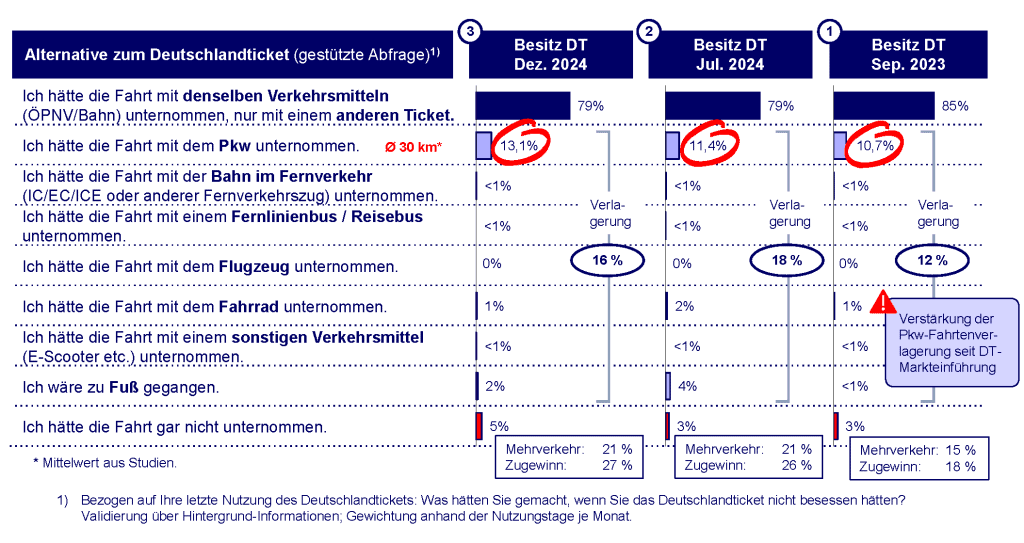

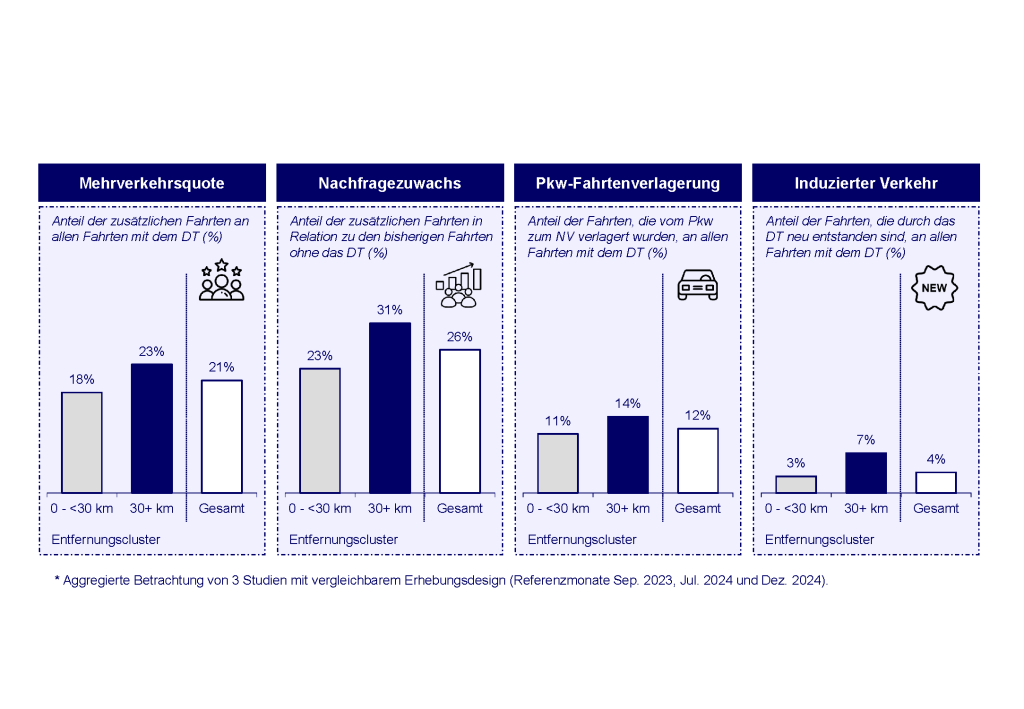

Für die beiden Studien mit Befragungen im Jahr 2024 ergibt sich folgendes Bild: Bei 79 % aller Fahrten mit dem Deutschlandticket handelt es sich um bestehende Mobilität im Nahverkehr („Kannibalisierung“ ohnehin stattfindender Nahverkehrsfahrten), 21 % der Fahrten sind Mehrverkehr (verlagerte Nachfrage und induzierter Verkehr). Das Verhältnis zwischen induziertem Verkehr und Fahrtenverlagerung vom Pkw beträgt etwa 1:3 (Abbildung 3). Die im Rahmen der drei Studien gemessenen Werte für die Pkw-Verlagerung liegen bei ca. 12 % der DT-Fahrten. Substituiert werden demzufolge primär Autofahrten.

Wichtig für das Verständnis der Ergebnisse ist, dass die Fahrten mit dem Deutschlandticket überwiegend am Wohnort stattfinden, also im Nahbereich. Bei den verlagerten Fahrten handelt es sich aber um eher längere Strecken (im Durchschnitt etwa 30 km lang). Dies wiederum hängt mit der Zusammensetzung der Nutzergruppen beim Deutschlandticket zusammen. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass es nach der Markteinführung des Deutschlandtickets in einer absoluten Betrachtung zu einer stärkeren Fahrtenverlagerung vom Pkw kommt (von 10,7 % in 2023 auf 11,4 % Mitte 2024 und 13,1 % Ende 2024). Der Anstieg des Deutschlandticket-Bestands von ca. 9 Mio. (Mai 2023) auf mehr als 14 Mio. (Dezember 2024) erklärt zum Teil diese kontinuierliche Zunahme der Verlagerungswirkung des Tickets.

Zusätzlich zeigt Abbildung 4, dass alle betrachteten Parameter (Mehrverkehr, Nachfragezuwachs, Fahrtenverlagerung vom Pkw und der induzierte Verkehr) auf längeren Strecken (30+ km) stärker ausgeprägt sind als auf kürzeren Strecken. Die Generierung von zusätzlichem Verkehr und die Fahrtenverlagerung ist auf kürzeren Strecken, die vor allem den Wohnort betreffen, eher geringer und auf längeren Strecken – insbesondere auch über ein Verkehrsverbundgebiet hinausgehend – eher größer. Besonders starke Wirkungen sind auf Strecken von mehr als 100 km Entfernung zu beobachten (27 % Mehrverkehr), die allerdings weniger als 10 % aller DT-Fahrten umfassen (Krämer et al., 2025).

| Segment | Nachfragewirkung | DT-Fahrten <30 km | DT-Fahrten 30+ km | Gesamt: Alle Fahrten mit DT |

|---|---|---|---|---|

| DT-Alt-Abo-Kunden (47 % der DT-Besitzer) | Kannibalisierung | 92 % | 93 % | 92 % |

| Verlagerung | 8 % | 5 % | 7 % | |

| Induktion | 0 % | 2 % | 1 % | |

| Gesamt | 100 % | 100 % | 100 % | |

| DT-Neu-Abo-Kunden (53 % der DT-Besitzer)* | Kannibalisierung | 63 % | 66 % | 64 % |

| Verlagerung | 29 % | 22 % | 26 % | |

| Induktion | 8 % | 12 % | 10 % | |

| Gesamt | 100 % | 100 % | 100% |

*Weniger als 10 % der DT-Neu-Abo-Kunden (das entspricht weniger als 5 % aller DT-Kunden) sind System-Neueinsteiger, die den ÖPNV längere Zeit gar nicht genutzt haben.

Nachfragewirkungen nach Teilsegmenten

Wichtig für die weitere Abschätzung ist zusätzlich, dass in Hinblick auf die Verlagerungswirkungen relativ robuste Unterschiede nach Kundensegmenten oder Mobilitätsclustern bestehen. Tabelle 1 zeigt die Verlagerungswirkungen nach Entfernungscluster und Kundensegment. Im Kundensegment der Alt-Abo-Kunden (Personen, die bereits vor Einführung des Deutschlandtickets über ein ÖPNV-Abo verfügt haben) sind diese Effekte geringer (Mehrverkehrsquote deutlich unter 10 %), während mindestens drei Viertel der Verlagerungseffekte von Neu-Abo-Kunden stammen (Krämer und Mietzsch, 2025; Krämer, 2024a; Korbutt und Krämer, 2024; Krämer und Korbutt, 2023).

In der öffentlichen Diskussion wird das Thema Verlagerungswirkungen oder „Erfolg des Deutschlandtickets“ leider häufig mit der Neukundenquote gleichgesetzt. Tatsächlich ist der Anteil echter „System-Neueinsteiger“ mit <5 % (von allen DT-Kunden) relativ gering. Die Verlagerungswirkung entsteht aber nicht nur in dieser kleinen Kundengruppe, sondern vor allem bei den bisherigen Wenig- oder Gelegenheits-Nutzern, die den ÖPNV vor dem Deutschlandticket nur sporadisch genutzt (und keine Zeitkarte besessen) haben, jetzt aber auf mehr als 20 Fahrten pro Monat kommen (Krämer et al., 2023; Krämer 2024b).

Studienergebnisse im direkten Vergleich mit anderen Befragungen

In einem weiteren Schritt werden in Abbildung 5 die eigenen Studienergebnisse (exeo) im direkten Vergleich zu den beiden Evaluationsstudien vom VDV (VDV und Deutsche Bahn, 2025) und vom BMDV (infas, 2024) interpretiert. In Hinblick auf die Parameter „Mehrverkehrsquote“ und „Nachfragesteigerung im Nahverkehr“ liegen die Niveaus bei exeo geringer als in den Vergleichsstudien.5Zur Plausibilisierung: Ein Nachfragewachstum von 26 % bei DT-Besitzern übersetzt sich in ein Nachfragewachstum von 14-17 % im Nahverkehr insgesamt (Annahme: 55-65 % der Fahrten in dem Sektor werden mit dem Deutschlandticket unternommen). In puncto Nachfrageverlagerung vom Pkw liegen exeo und infas auf einem ähnlichen Niveau (>10 %), vergleichbar sind die Ergebnisse auch hinsichtlich eines sehr begrenzten induzierten Verkehrs. Anders stellt sich die Situation bei den VDV-Ergebnissen dar. Hier wird ein starker Fahrtenanteil von induziertem Verkehr ausgewiesen (15 %). Anders ausgedrückt: Mehr als die Hälfte der durch das Deutschlandticket neu gewonnenen Nachfrage (29 % Mehrverkehr) soll induzierter Verkehr darstellen.

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf infas, VDV und exeo

Die abweichenden Ergebnisse der VDV-Studie lassen sich zu einem erheblichen Teil durch das Fragedesign erklären. Während der VDV einen zweistufigen Ansatz zur Abfrage der Verkehrsmittel-Alternativen nutzt, setzen die anderen Studien (exeo) auf eine einstufige Abfrage. Beim zweistufigen Ansatz wird in Stufe 1 zunächst gefragt „Bezogen auf Ihre gerade berichtete Nutzung des Deutschlandtickets: Hätten Sie die Fahrt auch unternommen, wenn es das Deutschlandticket nicht gäbe?“ und in Stufe 2 dann „Mit welchem Verkehrsmittel hätten Sie diese Fahrt dann (hauptsächlich) unternommen?“. Im einstufigen Verfahren wird dagegen auf einer Ebene gefragt „Bezogen auf Ihre gerade berichtete Nutzung des Deutschlandtickets: Was hätten Sie gemacht, wenn es das Deutschlandticket nicht gäbe?“. Mittels eines experimentellen Untersuchungsdesigns mit Parallel-Messung beider Frageformen in einem ansonsten gleichen Untersuchungsaufbau untersucht Krämer (2024a), welches Fragedesign zu inhaltlich konsistenten und validen Ergebnissen führt. Es lässt sich belegen, dass der zweistufige Ansatz zu inkonsistenten Antwortwortmustern innerhalb der Befragung führt. Beispielsweise wird bei Personen, die einen bewussten Verzicht auf Autofahrten als Kaufgrund für das Deutschlandticket angeben, ein höherer Anteil an induzierten Fahrten im Vergleich zur Fahrtenverlagerung gefunden. Auch für Personen, aus deren Antwortverhalten sich insgesamt eine Fahrtenverlagerung validieren lässt, wird ein höherer Anteil an induzierten Fahrten festgestellt. Es zeigt sich, dass diese Inkonsistenzen zu einer Überschätzung des induzierten Verkehrs und einer Unterschätzung der Verkehrsverlagerung führen. Somit sind die abweichenden Ergebnisse beim zweistufige VDV-Ansatz größtenteils auf das Fragedesign zurückzuführen.6Die ursprüngliche Methodik wurde vom VDV während der laufenden Studie geändert (Erläuterung dazu: „Die von uns beauftragten Marktforschungsinstitute haben die Antwortvorgaben geschärft. Dadurch hat sich auch in unserer Marktforschung das Ergebnis bei der Verkehrsverlagerung deutlich verändert“). Leider wurde das erkannte Problem jedoch nicht komplett beseitigt, so dass weiterhin eine Überschätzung des induzierten Verkehrs erfolgt (Krämer 2024a).

Bei Einbeziehung weiterer verfügbarer Untersuchungsergebnisse zum Deutschlandticket werden die Ergebnisse verfestigt: Eine primäre Fahrtenverlagerung vom Pkw wird bestätigt, es ergeben sich – mit Ausnahme der VDV-Studie – keine Anhaltspunkte für eine erhebliche Ausdehnung der Gesamtmobilität durch das Ticket (Krämer et al., 2025; Krämer 2024a).

3.2. Evidenz basierend auf Sekundärdaten (Beobachtungsdaten)

Als Alternative zu Befragungsdaten bieten sich Sekundärdaten zur Wirkungsanalyse des Deutschlandtickets an. Sekundärdaten umfassen zum einen administrative Datensätze, wie die Pkw-Straßenverkehrszählung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), oder die Personenverkehrsstatistik für den Schienenverkehr vom Statistischen Bundesamt. Zum anderen stellen auch neuartige Mobilfunk-basierte Mobilitätsdaten, wie zum Beispiel die bereits oben genutzten Daten aus dem Netz von Telefónica/O2, Sekundärdaten dar. Administrative Daten haben den Nachteil, dass sie oft nur mit zeitlicher Verzögerung, räumlich lückenhaft und aggregiert vorliegen. Vergleichbar erhobene Daten für andere Länder sind oft nicht verfügbar. Zum Beispiel liegen die genannten Straßenverkehrszählungen in Deutschland verifiziert nur bis einschließlich 2022 vor und auch nur für bestimmte Messpunkte an Bundesstraßen und Autobahnen. Die genannte Personenverkehrsstatistik für den Schienenverkehr ist ein Beispiel für Daten, die nur halbjährlich oder quartalsweise vorliegen, womit die Effekte der Einführung des Deutschlandtickets im Mai 2023 nur mit einer gewissen Unschärfe abgebildet werden können. Mobilfunk-basierte Daten adressieren genau diese Nachteile. Sie liegen in feiner zeitlicher und räumlicher Auflösung (stunden- oder tagesgenau; für alle Landkreise), sehr zeitnah und einheitlich für mehrere Länder vor. Dadurch lassen sich Veränderungen im Mobilitätsverhalten in Deutschland über die Zeit hochaufgelöst und nahezu in Echtzeit verfolgen und in einen europäischen Kontext setzen. Diese Eigenschaften erklären, warum Mobilfunkdaten in immer mehr wissenschaftlichen Untersuchungen zu verkehrspolitischen Fragen genutzt werden (Kauermann et al., 2024).

Methodischer Ansatz mit Beobachtungsdaten

Bei der Arbeit mit Sekundärdaten ist es essentiell, Scheinkorrelationen oder andere Störfaktoren herauszurechnen. Einfache Vorher-Nachher-Vergleiche sind dafür nicht geeignet, da sie nur Korrelationen aufzeigen können und nicht erklärbar ist, was ohne eine Politik günstiger Mobilitätsangebote passiert wäre (s. Cunningham, 2021). Wenn in einem Vorher-Nachher-Vergleich zum Beispiel die Nutzung von Zug und Auto im Jahr 2019 als Referenz für die Nutzungsmuster ohne das Deutschlandticket herangezogen würde (was ein Ansatz bei bisherigen Evaluierungen des 9-Euro-Tickets ist; Gohl und Schrauth, 2024; Liebensteiner et al., 2024) und ein positiver Effekt des Tickets erkennbar wäre, könnte dieser Effekt tatsächlich allein durch veränderte Homeoffice- oder Pendelgewohnheiten im Nachgang der Corona-Pandemie getrieben sein (Krämer, 2024a). Um solche Störeffekte herauszurechnen und um die kausale Wirkung zu bestimmen, braucht es eine Kontrollgruppe – ähnlich zu klinischen Studien. Dort testet man die Wirksamkeit eines Medikaments, indem man eine Experimentalgruppe, die das Medikament erhält, mit einer Kontrollgruppe vergleicht, die das Medikament nicht erhält. Eine glaubwürdige Wirkungsanalyse des Deutschlandtickets mit Sekundärdaten muss einen ähnlichen Ansatz verfolgen.

Bislang verfolgen nur zwei Studien einen entsprechenden Ansatz mit Fokus auf das Deutschlandticket: Daniel et al. (2025) legen eine Wirkungsanalyse basierend auf konventionellen Pkw-Verkehrszählungen für Deutschland, Österreich, Schweiz und Finnland vor. Eine Untersuchung von Amberg und Koch (2025) verfolgt einen Ansatz basierend auf Mobilfunk- und App-Tracking-Daten. Die letztere Studie greift auf eine in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wohl etablierte Methode zurück: die synthetische Kontrollmethode (Abadie und Gardezabal, 2003; Abadie et al., 2010; Abadie et al., 2015 sowie Abadie, 2021). Diese erlaubt es, aus verschiedenen anderen europäischen Ländern bzw. Regionen ein synthetisches Deutschland zu konstruieren. Hierbei werden die einzelnen Länder bzw. Regionen so gewichtet, dass sie zusammen die Entwicklung des echten Deutschlands vor der Einführung des Deutschlandtickets so gut wie möglich nachbilden. Wichtig bei solchen Studien ist, zu zeigen, dass das konstruierte synthetische Deutschland das echte Deutschland über einen langen Zeitraum vor der Einführung nachbilden kann.7Mit aggregierten administrativen Daten auf der Quartals- oder Halbjahresebene sind in der Regel zu wenige Beobachtungen für diesen Zweck vorhanden. Mit tagesscharfen Mobilfunkdaten lässt sich genau dies jedoch ambitioniert testen. Nur dann ist es glaubwürdig, dass das synthetische Deutschland auch die Mobilitätsentwicklung abbildet, die das echte Deutschland später genommen hätte, wäre das Deutschlandticket nicht eingeführt worden. Die Differenz aus dem echten bzw. beobachtbaren Deutschland und dem synthetischen Deutschland nach der Einführung des Tickets kann dann für eine kausale Effektschätzung herangezogen werden.

Im Folgenden werden basierend auf Amberg und Koch (2025) Ergebnisse dargestellt, die diese Methode mit zwei neuen Mobilitätsdatensätzen verbindet:

- Zum einen wird auf die bereits erwähnten Mobilfunkdaten aus dem Netz von Telefónica/O2 zurückgegriffen. Die von Teralytics bereitgestellten Daten liegen für 401 deutsche Landkreise und 107 italienische Provinzen vor, die genutzt werden, um ein synthetisches Deutschland zu konstruieren. Bei Wegen mit Distanzen über 30 km kann mit diesen Daten zwischen der täglichen Anzahl der Wege mit drei Verkehrsträgern unterschieden werden: Auto versus Zug versus Flugzeug. Bei Wegen unter 30 km ist keine Verkehrsmodus-Zuordnung möglich. Ein Nachteil dieser Daten ist daher, dass der Effekt des Deutschlandtickets nur auf die Zug- und Autonutzung auf längeren Strecken geschätzt werden kann. Deshalb wird zusätzlich ein zweiter Datensatz herangezogen.

- Der zweite Datensatz basiert auf anonymisierten App-Tracking-Bewegungsdaten für Fahrzeuge auf Straßen. Da die Daten App-basiert sind, können Autofahrten unabhängig von ihrer Distanz erfasst werden – was einen Vorteil gegenüber den Mobilfunkzellen-basierten Daten von Teralytics darstellt. Pkw, Lieferverkehre und Lkw können unterschieden werden. Allerdings werden keine anderen Verkehrsträger (insbesondere Zug) erfasst. Die von INRIX bereitgestellten Daten erlauben tagesgenaue Rückschlüsse auf die Anzahl der Wege, aber auch die gefahrenen Kilometer und die Dauer der Wege in Deutschland und sieben weiteren Ländern: Finnland, Frankreich, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Spanien und Großbritannien. In Deutschland decken die INRIX-Daten etwa 4 % der gesamten Pkw-Verkehrsleistung ab, was eine Abdeckungsrate darstellt, die weit über alternative Datenquellen wie die Studie „Mobilität in Deutschland“ oder Befragungen hinausgeht. Trotz dieser Größe bleiben Unsicherheiten bei der Repräsentativität der Daten. Es gibt nur eine Studie, die zeigt, dass die Daten für die Berliner Bevölkerung mit einem Auto repräsentativ sind (Koch et al., 2023).

Ergebnisse der Analyse von Amberg und Koch (Beobachtungsdaten)

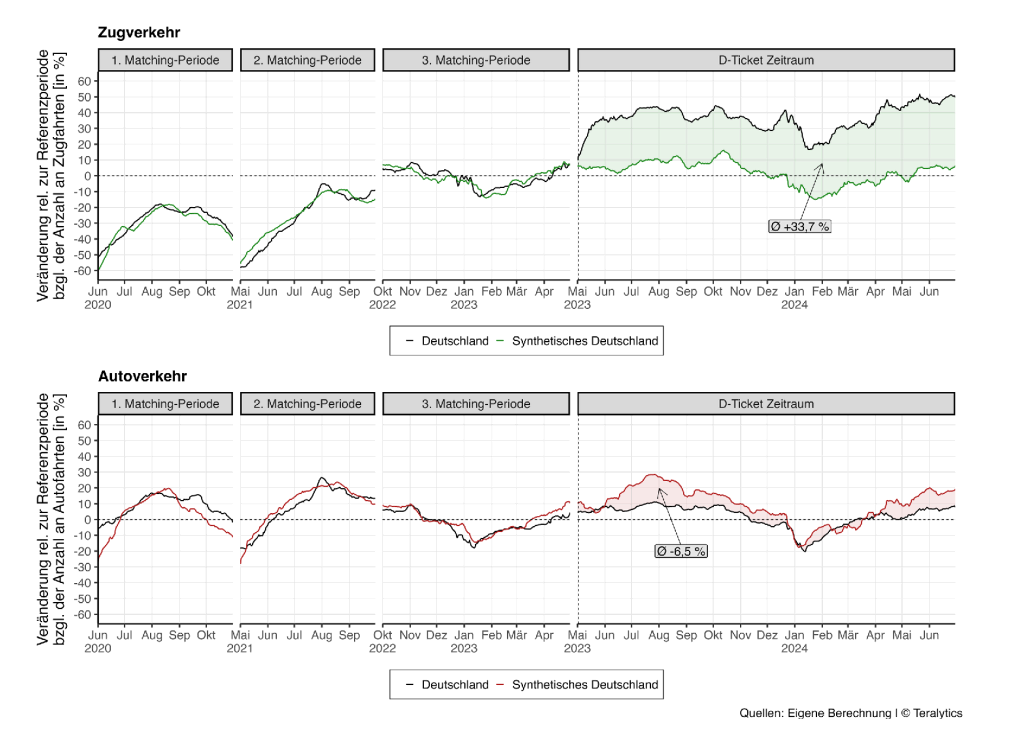

Abbildung 6 zeigt, wie die synthetische Kontrollmethode funktioniert und illustriert exemplarisch die Nachfrageveränderung durch das Deutschlandticket beim Zug- und Autoverkehr (Strecken über 30 km):

- Dargestellt ist die Anzahl der täglichen Zug- bzw. Autofahrten mit einer Länge von mehr als 30 km relativ zum Referenzzeitraum vor Corona. Die schwarze Linie zeigt, wie viele Zug- bzw. Autofahrten tatsächlich im Vergleich zum Vor-Corona-Zeitraum beobachtet werden. So zeigt sich zum Beispiel, dass sich die Zug-Nachfrage nach starken Lockdown-Effekten im Sommer 2020 und 2021 (schwarze Kurve im negativen Bereich) bis zur Einführung des Deutschlandtickets am 1. Mai 2023 wieder vollständig erholt (schwarze Kurve schwankt nahe Null).

- Mithilfe der synthetischen Kontrollmethode wird aus den Mobilitätstrends anderer italienischer Provinzen ein synthetisches Deutschland (grüne und rote Linie) konstruiert.8Durch das Nachbilden des realen Deutschlands über eine lange Periode vor Einführung des Deutschlandtickets – in der verschiedene Einflüsse gewirkt haben – „erlernen“ wir, wie sich „Schocks“ (z.B. Ölpreisschwankungen, Konjunktureffekte, Wettereinflüsse, Home Office Trends, etc.) strukturell auswirken. Wenn beispielsweise der Weltölpreis steigt und dies die Autonutzung bzw. Zug-Nutzung in Deutschland reduziert bzw. erhöht, so werden nur die Kontroll-Regionen ein nennenswertes Gewicht bekommen, wenn die Reaktion auf den veränderten Weltölpreis dort ähnlich ausgefallen ist. In der Zeit nach Einführung des Tickets werden dann die post-treatment-Daten aus den Kontroll-Regionen mit den aus der Vergangenheit „erlernten Gewichten“ gewichtet, um so die Auswirkung von Schocks während des Bestehens des Tickets zu berücksichtigen. Die einzelnen Kontrollprovinzen aus Italien werden hierbei mittels eines statistischen Algorithmus so gewichtet, dass sie die Entwicklung des echten Deutschlands (schwarze Linie) vor der Einführung des Deutschlandtickets bestmöglich nachzeichnen. Es zeigt sich, dass das konstruierte synthetische Deutschland das beobachtbare Deutschland über einen langen Zeitraum gut klont (geringe Differenz zwischen grüner/roter und schwarzer Linie in den drei „Matching”-Perioden vor dem Ticket).9Die Auswahl der Matching-Perioden basiert auf den Zielen, (i) starke Lockdown-Zeiten auszuschließen, (ii) saisonale Trends zu berücksichtigen und (iii) Effekte des temporären 9-Euro-Tickets gesondert zu betrachten. Daten liegen erst ab 2020 vor. Die Ergebnisse unterscheiden sich wenig bei einem anderen Zuschnitt der Matching-Perioden.10 Daher ist es auch glaubwürdig, dass die grüne bzw. rote Linie die Entwicklung abbildet, welche Deutschland genommen hätte, wäre das Deutschlandticket nicht eingeführt worden.11Problematisch könnten lediglich Effekte sein, die sich erst nachträglich verändert haben (s.g. „dormant factors,“ die erst post-treatment „aktiv“ werden). Hierzu gehören beispielsweise Ticketpreise oder Einschränkungen im Verkehr. Da es im Zeitraum des Deutschlandtickets im Vergleichsland Italien keine signifikanten, flächendeckenden Preisveränderungen oder Einschränkungen gegeben hat, wird dies vernachlässigt. Sofern dies in einzelnen Städten/Provinzen der Fall gewesen sein sollte, würde dies jedoch keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben, da hinter dem „deutschen Gesamtergebnis” sozusagen die Schätzung von 401 synthetischen deutschen Landkreisen steckt. Den Pfad jedes einzelnen dieser 401 synthetischen deutschen Landkreise bestimmt eine gegebene italienische Provinz nur zu einem gewissen Landkreis-spezifischen Gewicht. Daher sollten nur signifikante und flächendeckende Preisveränderungen oder Einschränkungen in Italien einen merklichen Unterschied machen.

- Die Differenz aus dem beobachtbaren Deutschland und dem synthetischen Deutschland nach der Einführung des Deutschlandtickets kann somit als kausale Schätzung für den Effekt des Deutschlandtickets herangezogen werden. Während die Anzahl der Zugreisen im synthetischen Deutschland ab Mai 2023 wie zu erwarten beständig auf einem ähnlichen Niveau verbleibt, zeigen die tatsächlich beobachtbaren Zugreisen Anfang Mai einen statistisch signifikanten, auch optisch leicht erkennbaren Anstieg auf ein bleibend höheres Niveau. Der durchschnittliche Gesamteffekt liegt bei einem Plus von 33,7 %. Die Anzahl der Autofahrten über 30 km nimmt dagegen um 6,5 % ab. Berücksichtigt man, dass der Anteil an Autofahrten an der Gesamtzahl aller Wege von mehr als 30 km (Modal Split) deutlich größer ist als der Anteil an Zugfahrten, so liegen die geschätzten prozentualen Veränderungsraten von +33,7 % beim Zugverkehr und -6,5 % beim Autoverkehr gemäß einer groben Plausibilisierung absolut in einer vergleichbaren Größenordnung: einem Plus von rund 16,9 Mio. Zugfahrten steht ein Minus von etwa 16,3 Mio. Autofahrten gegenüber.12Beim Verrechnen der beiden prozentualen Veränderungsraten nutzen wir die absolute Anzahl an Zugfahrten von ca. 50 Mio. und Autofahrten von ca. 250 Mio. aus der Referenzperiode als Basis

Studienergebnisse auf Basis von Beobachtungsdaten im Vergleich

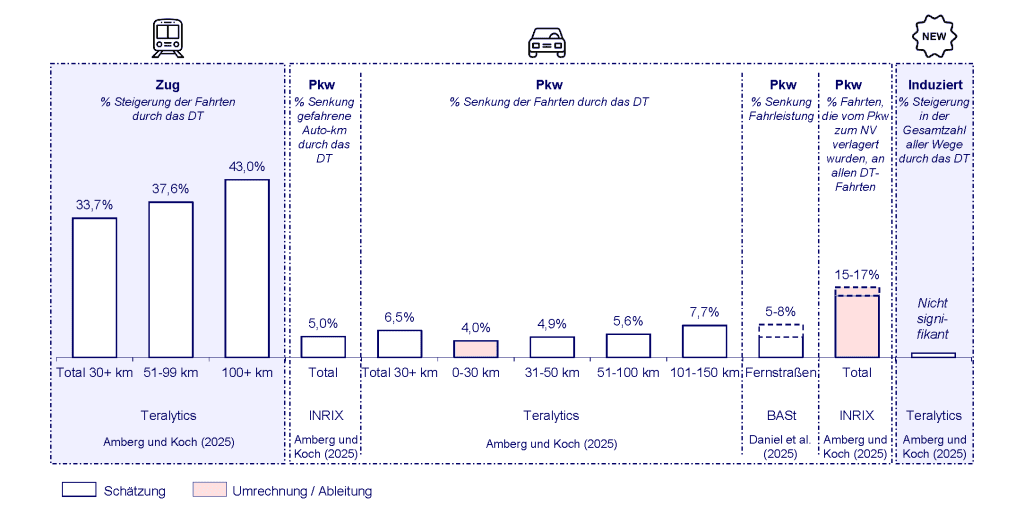

Abbildung 7 fasst alle in der Untersuchung von Amberg und Koch (2025) geschätzten Effekte des Deutschlandtickets zusammen und ergänzt die weitere vorhandene Studie von Daniel et al. (2025) basierend auf Pkw-Verkehrszählungen.

- Beim Nachfragezuwachs im Zugverkehr zeigt sich, ausgehend vom bereits diskutierten Anstieg um 33,7 % bei Reisen über 30 km, dass der Effekt des Deutschlandtickets mit der Länge der Wegstrecke weiter zunimmt. Leider lässt sich mit den vorhandenen Sekundärdaten von Teralytics der Effekt des Tickets auf den öffentlichen Nahverkehr bzw. Zugfahrten unter 30 km nicht schätzen.

- Beim Autoverkehr zeigt sich ein klarer Nachfragerückgang. Für den Umwelteffekt des Deutschlandtickets ist insbesondere von Bedeutung, wie viele Kilometer mit dem Pkw zurückgelegt wurden. Basierend auf den App-Tracking-Daten von INRIX, die die Pkw-Fahrleistung über alle Distanzen hinweg messen (also nicht nur bei Fahrten über 30 km), zeigt sich eine Reduktion der insgesamt gefahrenen Pkw-Kilometer von rund 5 % durch das Ticket. Das Ergebnis bestätigt sich auch mit den Teralytics-Mobilfunkdaten. Wie oben gezeigt, nimmt die Anzahl der Autofahrten über 30 km um 6,5 % ab. Wie bei den Zugfahrten nimmt der Effekt des Deutschlandtickets mit der Länge der Wegstrecke zu. Vergleicht man den Rückgang von gefahrenen Pkw-Kilometern ohne Distanzeinschränkung von rund 5 % mit dem Rückgang von Autofahrten über 30 km von etwa 6,5 % bzw. 7,7 % bei Strecken von 101-150 km, so wird deutlich, dass der Nachfragerückgang beim Autoverkehr maßgeblich durch Verhaltensänderungen bei längeren Strecken getrieben ist. Unter Verwendung eines Anteils von zurückgelegten Pkw-Kilometern über 30 km von etwa 45 % lässt sich indirekt errechnen, dass der Rückgang von Autofahrten unter 30 km bei etwa 4 % liegt. Im Allgemeinen werden die Schätzungen zum Auto-Nachfragerückgang basierend auf Mobilfunk- bzw. App-Tracking-Daten durch eine ähnliche Wirkungsanalyse basierend auf konventionellen Pkw-Verkehrszählungen bestätigt. So finden Daniel et al. (2025) für Zählstellen an deutschen Bundesstraßen und Autobahnen im Vergleich zu Messstellen in drei anderen europäischen Ländern vor und nach der Einführung des Deutschlandtickets einen starken Rückgang der Anzahl an Pkw von 5 bis 8 %.

- Befragungsergebnisse von exeo weisen einer DT-Fahrt, bei welcher der Pkw substituiert wird, im Durchschnitt eine Entfernung von etwa 30 km zu (Krämer et. al. 2025, Krämer, 2024a). Dabei dürfte diese DT-Fahrt bei Umrechnung auf Pkw-Kilometer sogar noch etwas länger sein (etwa 35-39 km inkl. Umwegefaktor). Somit lässt sich die Schätzung von rund 5 % eingesparten Pkw-Kilometern in rund 2,1 bis 2,3 Millionen verlagerte Pkw-Fahrten pro Tag umrechnen.13Unterstellt sind dabei rund 591 Mrd. gefahrene Pkw-Kilometer pro Jahr (KBA, 2024). Die geschätzte Einsparung von 5,0 % gefahrener Pkw-Kilometer entspricht demnach rund 30 Mrd. eingesparte Pkw-Kilometer pro Jahr. Teilt man diese auf eine durchschnittliche Pkw-verlagernde DT-Fahrt von ca. 35 bis 39 km (Umwegefaktor 1,17 vom öffentlichen Nahverkehr zum Pkw) auf, so erhält man 766 bis 843 Mio. mit dem Deutschlandticket verlagerte Pkw-Fahrten pro Jahr. Bei insgesamt ca. 5,1 Mrd. DT-Fahrten pro Jahr sind etwa 15 bis 17 % (Mittel 16 %) aller DT-Fahrten somit Fahrten, die vom Pkw zum öffentlichen Nahverkehr verlagert wurden.14Bei einem durchschnittlichen Bestand von rund 14,1 Mio. D-Tickets pro Monat und etwa 30 Fahrten pro DT und Monat finden ca. 5,1 Mrd. DT-Fahrten pro Jahr statt. Alternativ können die rund 2,1 bis 2,3 Millionen verlagerten Pkw-Fahrten pro Tag anhand der Nutzerzahlen plausibilisiert werden. Bei rund 83,3 Mio. Einwohnenden bedeutet der Effekt, dass etwa 2,5 bis 2,8 % der Einwohnenden täglich eine solche Fahrt verlagern. Dies scheint realistisch, gegeben, dass im Schnitt ca. 17 % der Deutschen ein Deutschlandticket besitzen, wovon mehr als 50 % Neu-Abo-Kunden sind (s. Tabelle 1).

- Abschließend lässt sich auch die deskriptive Datenanalyse zum induzierten Verkehr (aus Abschnitt 2) weiter mit der synthetischen Kontrollmethode untermauern. Abbildung 7 zeigt, dass sich weder in Gesamtmobilität gemessen in der Anzahl der Wege noch in der Gesamtmobilität gemessen durch die zurückgelegten Kilometer (jeweils alle Fortbewegungsmittel) ein statistisch signifikanter Anstieg identifizieren lässt. Auch für die Gesamtmobilität auf Strecken über 30 km, die oft im Zusammenhang mit Freizeitreisen stehen, lässt sich keine statistisch signifikante Mobilitätserweiterung feststellen.

Zusammenfassend zeigt sich bei einer Auswertung von Sekundärdaten mit modernen Methoden der kausalen Politikevaluierung also, dass das DT zu einer gewünschten Verlagerung vom Pkw- zum Zugverkehr geführt hat, insbesondere auf längeren Strecken. Ein deutlich induzierter Verkehr lässt sich dagegen statistisch nicht feststellen. Es finden sich also keine Anhaltspunkte für das Narrativ, dass mit dem DT maßgeblich neuer Verkehr entstanden sei. Im Umkehrschluss werden die Behauptungen widerlegt, das DT führe nicht dazu, dass der Autoverkehr in Deutschland signifikant reduziert werde und das Ticket daher für eine angestrebte Verkehrswende irrelevant bzw. als Maßnahme ineffektiv sei.

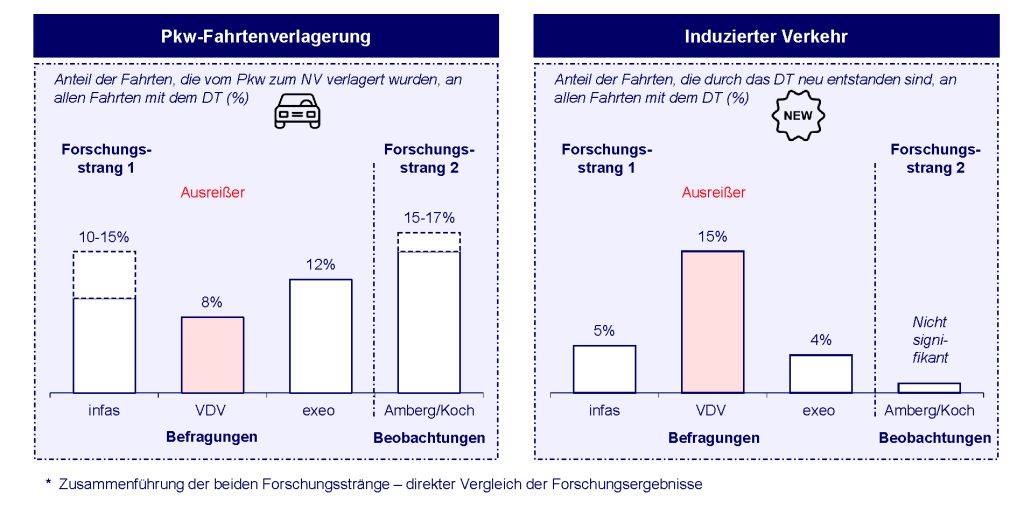

3.3 Synthese der beiden Forschungsstränge (Befragungen / Beobachtungsdaten)

In einem abschließenden Schritt werden die Ergebnisse der beiden Forschungsstränge (Befragungen / Beobachtungsdaten) direkt miteinander in Beziehung gesetzt. Abbildung 8 fasst abschließend die Studienlage zum Umfang des induzierten Verkehrs und zum Umfang von Verlagerungseffekten vom motorisierten Individualverkehr zum öffentlichen Nahverkehr zusammen. Erwartungsgemäß zeigt sich eine gewisse Streuung in den Ergebnissen, wobei zwei Aussagen klar ableitbar sind:

- Erstens kommen alle Studien, außer die des VDV, zu dem Schluss, dass das Deutschlandticket entweder einen geringen oder gar keinen statistisch feststellbaren Neuverkehr generiert hat. Wie oben dargelegt, sind die Ergebnisse des VDV zum induzierten Verkehr durch das genutzte Fragedesign nach oben verzerrt. Die Evidenzlage steht im Kontrast zum medialen Mythos, dass das Ticket zu signifikanten Mehrfahrten geführt hat, die ansonsten von vornherein gar nicht unternommen worden wären.

- Zweitens kommen alle Studien zu dem Schluss, dass das Deutschlandticket zu einer Verkehrsverlagerung vom Pkw zum öffentlichen Verkehr geführt hat. Wenn man von der durch das Fragedesign (in diesem Fall nach unten) verzerrten VDV-Studie absieht, liegt der Anteil der Pkw-verlagerten Fahrten an allen Fahrten mit dem Deutschlandticket bei einer Bandbreite von mindestens 12 % (exeo) bis 16 % (Bandbreite 15-17 % bei Amberg und Koch, 2025). Damit verbleibt eine gewisse Unsicherheit über das genaue Ausmaß. Es zeigt sich jedoch klar, dass die Verkehrsverlagerung der entscheidende Wirkungskanal des Tickets ist, der signifikante Umweltvorteile mit sich bringt, die im Folgenden quantifiziert werden.15Von Branchenexperten wird teilweise in den Raum gestellt, der tatsächliche Bestand könne 1-2 Mio. über dem offiziell berichten DT-Bestand liegen (s. RMV-Geschäftsführer Ringat; vgl. Pfeiffer-Goldmann 2025). Simulationsrechnung zeigen, dass bei einem um 1 Mio. erhöhten DT-Bestand von ca. 5,4 Mrd. DT-Fahrten p.a. auszugehen ist. In diesem Fall übersetzt sich die von Amberg und Koch geschätzte Reduktion von 29,5 Mrd. Auto-Kilometer durch das Ticket in 14-16 % aller DT-Fahrten. Damit würden die die Ergebnisse von infas, exeo und Amberg/Koch noch näher zusammenliegen.

4. Auswirkung auf die Pendlermobilität und deren Verteilungsimplikationen

Der Pendlerverkehr spielt für die berufliche Mobilität eine wichtige Rolle. In Deutschland pendeln 13,9 Millionen oder 40 % der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zur Arbeit in einen anderen Kreis innerhalb Deutschlands (Bundesagentur für Arbeit, 2025). Deshalb wird im Folgenden noch vertieft der Einfluss des Deutschlandtickets auf die Pendlermobilität untersucht. Im Fokus steht insbesondere die Frage ob Pendler die Gruppe ist, die besonders vom Deutschlandticket profitiert. Einerseits steht in der Diskussion im Raum, dass das Ticket von Pendlern kaum genutzt würde, insbesondere auf dem Land (Daniel et al. 2025). Im Raum steht aber auch die Aussage, bei den Nutzern des Tickets handele es sich überwiegend um Pendler im Speckgürtel der großen Städte, die durch das preisreduzierte Ticket erheblich sparen (Böttger, 2024).

Wie nachfolgend belegt wird, beinhaltet diese Einschätzung jedoch zwei Missverständnisse. Erstens: Der Pendleranteil beim Deutschlandticket ist groß, aber er ist nicht überwiegend. Und zweitens: Ein Teil, aber nicht alle DT-Pendler sparen mit dem Ticket jetzt erheblich. Schließlich beinhaltet das DT-Pendlersegment auch Personen, die ihre Fahrten von und zur Arbeitsstätte bisher nur mit dem Pkw zurückgelegt haben und diese Kosten nun einsparen, aber mit dem Wechsel auf das Deutschlandticket neue Ausgaben für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr haben.

4.1. Bedeutung des Pendlerverkehrs

Städtische Gebiete sind überproportional durch Pendlerverkehr geprägt. Obwohl nur etwa ein Drittel der Bevölkerung in Städten wohnt, umfasst der städtische Pendlerverkehr mehr als 50 % der Pendlermobilität (Fuchs et al., 2024). Erwartungsgemäß betreffen die großen urbanen Zentren auch die meisten Pendlerströme, wie beispielsweise der Pendleratlas ausweist (Grundlage der Daten ist die fortwährende Erhebung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten durch die Bundesagentur für Arbeit, https://pendleratlas.de/).

4.2 Veränderung des Pendlerverkehrs durch das Deutschlandticket

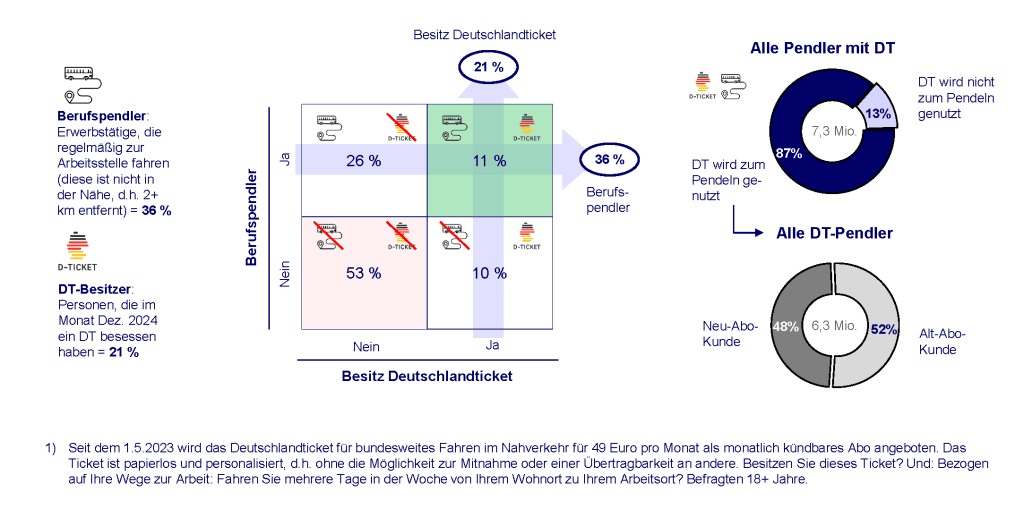

Über einen positiven Einfluss des Deutschlandtickets auf die Pendlermobilität hat bereits O2 Telefónica (2023) kurz nach Markteinführung berichtet und dabei eigene Beobachtungsdaten genutzt. Laut aktueller Untersuchungsergebnisse basierend auf Befragungsdaten (Krämer et al., 2025) sind etwa 36 % der Menschen ab 18 Jahren Berufspendler. In Abbildung 9 sind die Abhängigkeiten zwischen Pendlermobilität einerseits und dem DT-Besitz bzw. der DT-Nutzung für den Dezember 2024 anderseits dargestellt (Basis: DT-Bestand von 14,1 Mio. Stück).

Hier ergeben sich folgende Zusammenhänge mit dem Deutschlandticket:

- Fast ein Drittel der Berufspendler besitzt ein Deutschlandticket (11 % von 36 % = 31 %). Bisherige Abschätzungen hatten den Modalanteil des Nahverkehrs beim Berufspendeln deutlich geringer beziffert. So schätzt Destatis für 2016, dass „rund 14 % der Erwerbstätigen regelmäßig zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln fuhren.“ Der Pkw kam gleichzeitig auf 68 % (Destatis, 2016). Die Proportionen mit dem Deutschlandticket würden in diesem Kontext einen erheblichen Zuwachs an Pendlermobilität im öffentlichen Nahverkehr bedeuten.

- Etwa jeder zweite Besitzende des Deutschlandtickets ist ein Berufspendler. Das Ticket wird von ihnen zu fast 90 % für die regelmäßigen Fahrten zum Arbeitsplatz genutzt. Von dieser Gruppe (6,3 Mio. Personen) sind wiederum 52 % Alt-Abo-Kunden und 48 % Neu-Abo-Kunden des Deutschlandtickets (DT-Besitzende, die vor dem Mai 2023 kein Abo im Nahverkehr besessen haben). Letztere waren in der Regel Gelegenheitsnutzer des ÖPNV und haben für das Pendeln bisher überwiegend den Pkw genutzt (Krämer und Brocchi, 2024).

- Die Alt-Abo-Kunden sparen in der Tat gegenüber den bisherigen Preisen für Zeitkarten erheblich. Die Neu-Abo-Kunden hingegen sparen auch, aber in geringerem Umfang. Der Wechsel vom Auto zum Deutschlandticket bringt ihnen Ersparnisse (insbesondere bei Sprit), die sie zum Wechseln bewogen haben sollten. Jedoch haben sie mit dem Deutschlandticket auch neue Ausgaben.

Interessant erscheinen vor dem Hintergrund der widersprüchlichen DT-Forschungslage zur Veränderung des Pendlerverkehrs bzw. der Nachfrageeffekte im ländlichen Raum die Ergebnisse einer Auswertung von Fahrgastzählungen im Busverkehr des ländlich geprägten Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV), die von der Universität Kassel (2025) veröffentlicht wurden. Sie zeigt für den ländlichen Raum eine Nachfragesteigerung von 10 % gegenüber 2023 (bei gleichzeitig reduziertem Pkw-Verkehr).

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, dass das Deutschlandticket die Pendlermobilität in Deutschland positiv im Sinne der Verkehrswende beeinflusst hat. Es wird auch deutlich, dass das Ticket mehrere Facetten hat: Es stellt eine Kostenersparnis bei bestehenden Alt-Abo-Kunden (Vergleich DT-Preis mit früherem Abo-Preis) sowie bei Neu-Abo-Kunden (Vergleich DT-Preis mit bisherigen Pkw-Kosten) dar und es führt im Aggregat zu einer Reduktion des Autoverkehrs. Gleichzeitig erhärtet dies die Ergebnisse der vorangegangenen Kapitel.

5. Auswirkung auf CO2-Emissionen und externe Kosten

Der Beleg der eindeutigen Nachfrageverlagerung zulasten des Pkw und zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs erleichtert es, Unsicherheiten in der Evaluierung des Deutschlandtickets im Hinblick auf die Umweltwirkung abzubauen. Im Folgenden wird auf zwei Umweltwirkungen eingegangen, und zwar zum einen die Reduzierung der CO2-Emissionen und zum anderen die Vermeidung der externen Kosten des Autoverkehrs, die eine Erweiterung zur Klimaperspektive darstellen. Abschließend wird mit einer schematischen Kosten-Nutzen-Abschätzung geschlossen.

5.1. Einsparung von CO2-Emissionen und CO2-Vermeidungskosten

In der öffentlichen Diskussion wird vielfach eine geringe Einsparung von CO2-Emissionen kritisiert, die im krassen Missverhältnis zu den hohen Finanzierungsbeträgen durch Bund und Länder stehe. Tabelle 2 zeigt allerdings, dass bei Zugrundelegung der aufgezeigten Forschungsergebnisse zur Verkehrsverlagerung aus Abbildung 8 von einer Einsparung von CO2-Emissionen in der Größenordnung von 4,2 bis 6,5 Mio. t CO2 pro Jahr auszugehen ist.

| Betrachtungsebene | Parameter für die Berechnung / Quantifizierung | Einheiten | Unterer Wert 2024 (exeo) | Oberer Wert 2024 (PIK) |

|---|---|---|---|---|

| CO2-Emissionen | Reduktion Autoverkehr | Mrd. Auto-km | 18,91) | 29,52) |

| CO2-Einsparung3) | Mio. t CO2e | 4,16 | 6,49 | |

| Wert der Vermeidung4) | Euro je t CO2e | 300 | 300 | |

| Reduktion Klimakosten | Mrd. Euro | 1,25 | 1,95 | |

| Externe Kosten Pkw-Verkehr | Redution Autoverkehr | Mrd. Pkm5) | 21,8 | 33,9 |

| Externe Kosten (variabel) | Euro je Pkm6) | 0,109 | 0,109 | |

| Reduktion ext. Kosten | Mrd. Euro | 2,37 | 3,69 |

1) Mit 14,1 Mio. DT/Monat und 360 Fahrten mit DT p.a. ergeben sich insgesamt etwa 5076 Mio. DT-Fahrten p.a. Der Anteil der Pkw-Fahrtenverlagerung von rund 12 % (s. exeo in Abbildung 5) entspricht somit absolut rund 621 Mio. substituierte Pkw-Fahrten p.a. Multipliziert man diese mit der durchschnittlichen Länge einer Pkw-verlagernden DT-Fahrt von ca. 35 km ergibt sich eine Pkw-Verlagerung von rund 21,8 Mrd. Personenkilometer (Pkm). Umgerechnet auf die DT-Nutzung (1,15 DT je Pkw) ergeben sich somit 18,9 Mrd. Auto-km.

2) S. Herleitung in Fußnote 12 oben.

3) Zur Umrechnung der Reduktion des Autoverkehrs (von 18,9 bzw. 29,5 Mrd. Auto-km) in eine CO2e-Einsparung verwenden wir einen Emissionsfaktor von 220 gCO2e/km. Dieser ergibt sich, wenn der Emissionsfaktor von 147 gCO2e/Pkm (UBA, 2015; UBA, 2024a) mit dem durchschnittlichen Pkw-Besetzungsgrad von 1,5 Personen pro Pkw (UBA, 2015; MiD, 2017; MiD, 2023) multipliziert wird.

4) Empfehlung vom UBA (2024b); 1 % Zeitpräferenzrate; 300 Euro2024 pro t CO2; Bei sozialen Kosten von CO2 gemäß der US Umweltbehörde EPA (2023) von ca. 200 Euro2024 pro t CO2, die mit einer Diskontrate von 2 % die lebenden ‚repräsentativen‘ Haushalte in den Blick nehmen, ergibt sich alternativ eine Reduktion der Klimakosten von 0,8 bis 1,3 Mrd. Euro.

5) Um von Auto-km in Personenkilometer (Pkm) umzurechnen, nutzen wir einen Umrechnungsfaktor von 1,15 (Krämer et al., 2025).

6) 7,66 Cent je Pkm (Benziner) und 9,36 Cent je Pkm (Diesel) umgerechnet auf die DT-Nutzung (1,15 DT je Pkw aus Krämer et al., 2025).

In Summe geht die Wirkung des Deutschlandtickets in Hinblick auf die Reduzierung der CO2-Emissionen deutlich über das Niveau hinaus, das der ERK (2025) basierend auf ex-ante Modellierungen (Harthan et al., 2024; M-Five et al., 2023) mit einer Bandbreite von 0,44 bis 2,8 Mio. t CO2 pro Jahr beziffert. Andere Quellen liegen ebenfalls innerhalb dieser Bandbreite: Liedtke (2023) mit etwa 1 Mio. t CO2, der VDV mit ca. 1,5 Mio. t CO2 (VDV und Deutsche Bahn 2024) und infas (2024) mit 2,3 bis 3,4 Mio. t CO2. Da mittel- bis langfristige Effekte dabei noch gar nicht berücksichtigt sind (s. Abschnitt 5.3) dürften die hier diskutierten Zahlen eher konservativ sein.

Die häufig vorgenommene Umrechnung dieser Emissionseinsparung in fiskalische Vermeidungskosten pro Tonne CO2 ist konzeptionell problematisch und führt zu einer erheblichen Überschätzung der tatsächlichen volkswirtschaftlichen Vermeidungskosten, die das Ticket impliziert. Bei jährlichen Förderkosten von rund 3 Mrd. Euro (zur Hälfte vom Bund und den Ländern) und einer CO2-Reduktion von 4,2 Mio. t CO2 würden sich beispielsweise vermeintlich hohe Vermeidungskosten von etwa 700 Euro/t CO2 ergeben. Aus einem Vergleich zu den Preisen im Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) von 50 bis 100 Euro/t CO2 wird dann oft geschlussfolgert, dass das Deutschlandticket wegen immenser Vermeidungskosten äußerst ineffizient sei. Diese Argumentation ist jedoch falsch, weil sie den finanziellen Entlastungseffekt für die Bus- und Bahnfahrenden vernachlässigt (siehe Hahn et al., 2024). Diese Entlastung muss zwingend in die Vermeidungskosten mit einbezogen werden, um ein korrektes Maß der Kosteneffizienz zu erhalten. Die wohlfahrtsökonomisch relevanten Vermeidungskosten lassen sich in diesem Fall aus der Spritpreiselastizität von Autofahrenden und dem Umfang des induzierten Verkehrs bestimmen. Wenn das Ticket über die Änderungen der relativen Preise zwischen Pkw-Verkehr und ÖPNV vor allem einen modalen Wechsel auslöst, aber keinen oder nur einen vernachlässigbaren induzierten Verkehr (= Rebound-Effekt) herbeigeführt hat – was die empirische Bestandsaufnahme oben gezeigt hat – dann könnte eine vergleichbare Lenkungswirkung zu gleichen Vermeidungskosten über eine Erhöhung der Preise des Pkw-Verkehrs erzielt werden.16Für die Wahl zwischen Pkw und ÖPNV wären demnach die relativen Preise relevant, also das Verhältnis beider Preise je Kilometer Wegdistanz. Statt einer Subvention des ÖPNV kann das gleiche Preisverhältnis auch über eine Besteuerung des Pkw-Verkehrs erreicht werden. Der primäre Effizienzverlust der Subventionierung gegenüber der Besteuerung entsteht in der Ausweitung des Gesamtverkehrs, weil Mobilität durch die Subvention insgesamt günstiger geworden ist. Ist diese Ausweitung jedoch null, wirkt die Subvention genauso effizient wie die Besteuerung. Bei einer unterstellten Spritpreiselastizität von -0.5 – was einen eher konservativen mittleren Wert in der Literatur darstellt (Edenhofer et al., 2019) – müsste für die vergleichbare Lenkungswirkung also der CO2-Preis um etwa 55 Euro/t CO2 erhöht werden, was einer Steigerung der fossilen Kraftstoffpreise um etwa 10 % entspricht. Die Vermeidungskosten des Tickets würden sich somit auf 55 Euro/t CO2 belaufen, weil beide Maßnahmen – CO2-Preis wie Deutschlandticket – die gleiche Allokation im Verkehrssektor bewirken und die Vermeidungskosten des CO2-Preises direkt durch die Höhe des CO2-Preises geben sind. Diese Überlegungen zeigen, dass die tatsächlichen Vermeidungskosten des Tickets eher unter 100 Euro/t CO2 liegen als im hohen dreistelligen oder gar vierstelligen Bereich.

Mit Hilfe der sogenannten sozialen Kosten von CO2, die den monetären Wert einer vermiedenen Tonne CO2 für die Gesellschaft erfassen, lassen sich in Tabelle 2 die abgeschätzten CO2-Reduktionen durch das Deutschlandticket in vermiedene Klimakosten umrechnen. Bei einer Gewichtung klimawandelverursachter Wohlfahrtseinbußen heutiger und zukünftiger Generationen mit einer Zeitpräferenzrate von 1 % ermittelt das UBA einen Kostensatz von 300 Euro2024/t CO2 (UBA, 2024b). Die vermiedenen Klimakosten betragen in diesem Fall pro Jahr 1,3 bis 2,0 Mrd. Euro.

5.2. Reduzierung der externen Kosten des Pkw-Verkehrs

Der CO2-Ausstoß der Pkw stellt aber nicht die einzige Belastung für die Gesellschaft – so genannte externe Kosten – dar, die mit dem Autoverkehr einhergeht. Neben CO2-Emissionen verursacht der Autoverkehr (i) Luftschadstoffe, (ii) Lärmbelastung, (iii) gesellschaftliche Unfallkosten und (iv) gesellschaftliche Staukosten. Darüber hinaus sind mit dem Autoverkehr (v) energiebedingte Emissionen bei der Herstellung von Kraftfahrzeugen und Kraftstoffen und der Errichtung von Verkehrsinfrastruktur verbunden sowie (vi) negative Effekte auf Natur und Landschaft. Um den gesamtgesellschaftlichen Nutzen des Deutschlandtickets aus der Substitution von Pkw-Fahrten umfassender zu quantifizieren, werden nun die externen Kosten als Summe der Klimakosten und der anderen gesellschaftlichen Kosten des Autoverkehrs genutzt. Aktuelle Abschätzungen, die in die Diskussion eingebracht werden, beziffern je nach Einbeziehung der Kosten-Dimension und der Methode zur Quantifizierung die externen Kosten des Autoverkehrs auf 15,9 Euro Ct. je Pkm (Schröder et al., 2023) oder sogar mit 21-23 Euro Ct. je Pkm (Gössling et al., 2023). Wird der untere Wert von knapp 16 Euro Ct. je Pkm herangezogen und werden 75 % davon als variabel angesetzt (fixe Kosten verändern sich kurzfristig nicht mit dem Deutschlandticket), dann wären 11,9 Euro Ct. je Pkm vermiedene Umweltkosten anzusetzen. Für die Rechnung in Tabelle 2 wird der vom UBA (2024b) empfohlene Kostensatz für die vermiedene Autonutzung zugrunde gelegt. Er lässt die gesellschaftlichen Unfallkosten und Staukosten außen vor. Bei ausschließlicher Betrachtung der variablen externen Kosten beläuft er sich auf etwa 11 Ct. je Pkm. Damit ergibt sich eine Reduktion der externen Kosten in einer Größenordnung von 2,4 bis 3,7 Mrd. Euro (vgl. Tabelle 2).

5.3. Weiteres Potential aus dynamischer Perspektive

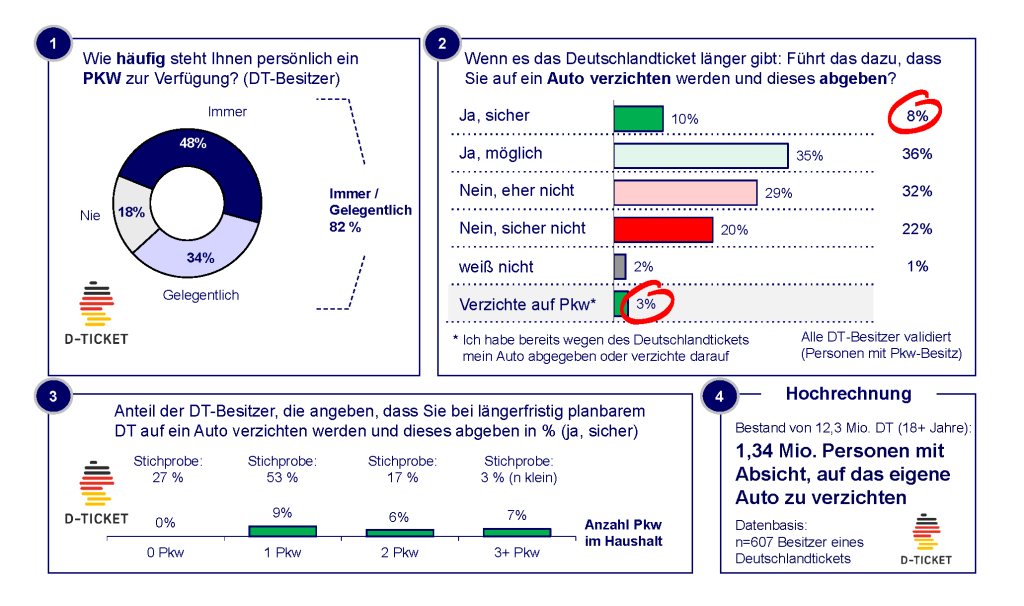

Wichtig ist es, die Ergebnisse zu vermiedenen Klimakosten bzw. externen Kosten als dynamisch zu interpretieren. Insbesondere erscheint es mittelfristig durchaus möglich, dass die aufgezeigten Umwelteffekte dann verstärkt werden, wenn das Deutschlandticket einen nachhaltigen Effekt auf die Entscheidung zum Autobesitz hat. Aktuelle Befragungsergebnisse unterstreichen dieses Potenzial. So geben fast 10 % der DT-Besitzer im Dezember 2024 an, auf das eigene Auto sicher zu verzichten, wenn es das Ticket länger gibt bzw. sie haben bereits ein Auto abgeschafft (Abbildung 10). Hochgerechnet betrifft dies gut 1,3 bis 1,4 Mio. Personen (Krämer et al., 2025). Der entsprechende Verzicht auf den Autobesitz würde die Verlagerungseffekte verstärken und könnte zu einer weiteren Einsparung in Höhe von 2 Mio. t CO2 jährlich führen.

Gleichzeitig sind aber auch gegenläufige Effekte denkbar. Langfristig könnte auch der induzierte Verkehr zunehmen, wenn Mobilität generell günstiger wird und damit Pendeldistanzen langfristig durch Wohnort-/Arbeitsortswahl steigen könnten. Für die verbliebenen Autofahrer könnte das Autofahren bei langfristig geringerem Verkehr zudem attraktiver werden. Höhere CO2-Preise durch den nationalen Emissionshandel könnten solche Rebound-Effekte anderseits wieder dämpfen. Im Fazit ist daher festzuhalten, dass zukünftige Untersuchungen die langfristigen Folgen des Deutschlandtickets gezielt evaluieren sollten.

5.4. Kosten-Nutzen-Analyse

In einer weitergehenden Betrachtung liefern die Untersuchungsergebnisse auch eine Grundlage für eine schematische wohlfahrtsökonomische Analyse des Deutschlandtickets, bei der die volkswirtschaftlichen Wirkungen gesamthaft quantifiziert werden. Dazu sind die gesellschaftlichen Nutzen und Kosten des Tickets einzeln zu monetarisieren und dann zu saldieren.

Als ein wichtiger Nutzen des Tickets wurde im Abschnitt 5.2 die Reduktion der externen Kosten des Autoverkehrs in einer Bandbreite von 2,4 bis 3,7 Mrd. Euro quantifiziert. Andere Studien liefern zusätzliche Datenpunkte zu weiteren Nutzenkomponenten. Auf der Nutzenseite spielt neben der Reduzierung der externen Kosten die Konsumentenrente durch geringere Ausgaben für Mobilität eine zentrale Rolle. Krämer (2024a) quantifiziert die Konsumentenrente auf mindestens 2,2 Mrd. Euro p.a. (11 Mio. DT in 2023). Beim aktuellen Bestand (14 Mio. DT in 2024) liegt der Wert bei mindestens 3,1 Mrd. Euro p.a. Auf der Kostenseite liegen die Einnahmenverluste der Transportunternehmen und der Verkehrsbranche aktuell bei ca. 2,7 bis 2,9 Mrd. Euro p.a. (adaptiert nach Krämer (2024a, 2024b) für 2024.

Es zeigt sich also, dass die Kosten des Deutschlandtickets bei weitem durch dessen Nutzen überkompensiert werden. Bezogen auf den DT-Bestand im Dezember 2024 (14 Mio. Deutschlandtickets) liegt der Netto-Nutzen bei mindestens 3 Mrd. Euro p.a. Für die Gesellschaft ist das Ticket somit ein Gewinn.17Bezogen auf den DT-Bestand im Dezember 2024: Konsumentenrente (3,1 Mrd. Euro) und vermiedene externe Kosten des Autoverkehrs (2,4 Mrd. Euro) und Einnahmeneffekte bei Handel / Gaststätten / Tourismus (0,4 Mrd. Euro) abzüglich Einnahmenminderungen im Nahverkehr (2,7 Mrd. Euro) und Bahn- und Buslinienfernverkehr (0,15 Mrd. Euro), aktualisiert analog zur Abschätzung von Krämer (2024a). Wird der obere Wert bei der Vermeidung der externen Kosten des Autoverkehrs angesetzt (3,7 Mrd. Euro), dann liegt der Wohlfahrtsgewinn des Tickets sogar bei 4,3 Mrd. Euro p.a. Gegenzurechnen wären mögliche Anstiege in den externen Kosten des ÖPNV im Falle von erheblichen Kapazitätsengpässen, die allerdings derzeit nicht ersichtlich sind (Krämer et al., 2025). Zudem blieb das Beförderungsangebot weitestgehend unverändert. Mögliche Komfortverluste für ÖPNV-Nutzende über den Nachfagezuwachs durch das Deutschlandticket sind Teil der Zahlungsbereitschaft und bei der Abschätzung der Konsumentenrente berücksichtigt.

6. Fazit

In der öffentlichen Diskussion entsteht durch eine einseitige Fokussierung auf die fiskalischen Kosten für die Finanzierung des Nahverkehrs und die vermeintlichen Unsicherheiten über die Nachfragewirkungen der Eindruck, dass das Deutschlandticket eine volkswirtschaftliche Belastung beziehungsweise als Instrument für die Verkehrswende ineffektiv wäre. Die hier vorgelegte Synthese verschiedener Wirkungsanalysen sowohl basierend auf Befragungen als auch Beobachtungsdaten belegt jedoch das Gegenteil. Einen zentralen Eckpunkt stellt dabei die Verlagerungswirkung bei ausbleibendem Rebound-Effekt dar. Die im Rahmen dieses Beitrags zusammengestellten Ergebnisse zeichnen ein relativ stabiles Bild und belegen, dass das Deutschlandticket zu einer Reduzierung des Autoverkehrs um bis zu 5 % geführt hat, verbunden mit entsprechend positiven Umweltwirkungen (z.B. Reduktion der CO2-Emissionen in einer Bandbreite von etwa 4 bis 6 Mio. t CO2 pro Jahr). Damit generiert das Ticket einen wohlfahrtsökonomischen Nettogewinn von mindestens 3 Mrd. Euro in 2024, der sich ausbauen lässt, wenn es gelingt, den Anteil der Neu-Abo-Kunden oder der ÖPNV-Systemeinsteiger zu erhöhen. Damit wird klar: Das Deutschlandticket kann ein wichtiger Impuls für die Verkehrswende sein, es ist aber nicht alleine in der Lage, die Verkehrswende herbeizuführen oder die Klimaziele zu erreichen. Dazu bedarf es weiterer Maßnahmen. Allerdings sind die Potenziale des Tichets noch nicht erschöpft. Der ab 1.1.2025 geltende höhere Preis (58 Euro) und die Unsicherheit über die Zukunft des Tickets unter einer neuen Bundesregierung bringen gleichzeitig das Risiko mit sich, dass die positiven Wirkungen überproportional verloren gehen, umso mehr, wenn eine verlässliche Weiterführung gefährdet erscheint und weiterhin starke Preiserhöhungen in Aussicht gestellt werden.

Wie in diesem Beitrag umgesetzt, kann eine Zusammenführung unterschiedlicher Untersuchungsergebnisse nicht nur zu einer besseren Datengrundlage in punkto Evaluierung und politischer Entscheidungsfindung, sondern auch zu einer robusteren Interpretation bestehender Analyseergebnisse führen. Gleichzeitig ist der Beitrag auch ein Aufruf in Richtung weiterer Verzahnung von methodisch diversen Forschungsansätzen und systematischem Abgleich der resultierenden Studienergebnisse.

Der vorliegende Ariadne-Report wurde von den oben genannten Autorinnen und Autoren des Ariadne-Konsortiums ausgearbeitet. Er spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung des gesamten Ariadne-Konsortiums oder des Fördermittelgebers wider. Die Inhalte der Ariadne-Publikationen werden im Projekt unabhängig vom Bundesministerium für Bildung und Forschung erstellt.

Literaturangaben

Abadie, A. (2021). Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects. Journal of Economic Literature, 59 (2), 391–425.

Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program. Journal of the American Statistical Association, 105 (490), 493–505.

Abadie, A., Diamond, A., and Hainmueller, J. (2015). Comparative Politics and the Synthetic Control Method. American Journal of Political Science, 59 (2), 495–510.

Abadie, A. and Gardeazabal, J. (2003). The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country. American Economic Review, 93 (1), 113–132.

Amberg, M., Koch, N. (2025). Ariadne D-Ticket Impact Tracker, Kopernikus-Projekt Ariadne, https://mcc-berlin-ariadne.shinyapps.io/dticket-tracker/. (Abruf: 10.03.2025).

Bernau, P. (2025). Preise im Nahverkehr: Teurer durch Deutschland. FAZ online v. 20.02.2025, https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/was-wuerde-aus-dem-deutschlandticket-ohne-zuschuesse-110297464.html. (Abruf: 20.2.2025).

Boutelet, C. (2022). Germany’s transport revolution is hapered by rail network’s weakness. Le Monde v. 06.06.2022, https://www.lemonde.fr/en/international/article/2022/06/06/germany-s-transport-revolution-is-hampered-by-rail-network-s-weaknesses_5985848_4.html. (Abruf: 15.03.2025).

Böttger, C. (2024). Kritische Anmerkungen zum Deutschlandticket. Praxisforum Verkehrsforschung „Wie man die Verkehrswende vermisst”, Berlin, 9.4.2024.

Böttger, C., Ockenfels, A. (2023). Warum das Deutschlandticket dem Klima nicht hilft. Handelsblatt v. 06.10.2023, https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-warum-das-deutschlandticket-dem-klima-nicht-hilft/29406974.html. (Abruf: 4.3.2024).

Bruckmann, D. (2013). Mehr öffentlicher Verkehr = mehr Nachhaltigkeit oder der beste Verkehr ist gar kein Verkehr? In Forum für Universität und Gesellschaft–Universität Bern (2013). IVT, ETH Zürich.

Bundesagentur für Arbeit (2025). Pendleratlas. https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Pendleratlas/Pendleratlas-Nav.html (Abruf: 28.3.2024).

Cunningham, S. (2021). Causal Inference: The Mixtape. Yale University Press.

Daniel, T., Gail, M. M., Klotz, P.-A. (2025). From Highway to Rail? Germany’s Public Transport Ticket Experiment. Joint Discussion Paper Series in Economics by the Universities of Aachen, Gießen, Göttingen, Kassel, Marburg und Siegen. No. 07-2025. https://www.uni-marburg.de/en/fb02/research-groups/economics/macroeconomics/research/magks-joint-discussion-papers-in-economics/papers/2025-papers/07-2025.pdf. (Abruf: 12.03.2025).

Destatis (2016). Pendeln in Deutschland: 68 % nutzen Auto für Arbeitsweg. https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/im-Fokus-Pendler.html?utm_source=chatgpt.com. (Abruf: 31.10.2024).

Destatis (2021). Experimentelle Statistiken: Strukturvergleich von Mobilfunkdaten zweier Mobilfunkanbieter. https://www.destatis.de/DE/Service/EXSTAT/Datensaetze/mobilfunkanbieter-strukturvergleich.html. (Abruf: 5.3.2025).

Destatis (2023). Experimentelle Statistiken: Mobilitätsindikatoren auf Basis von Mobilfunkdaten. https://www.destatis.de/DE/Service/EXSTAT/Datensaetze/mobilitaetsindikatoren-mobilfunkdaten.html. (Abruf: 5.3.2025).

Deutscher Bundestag (2023). Sachstand Deutschlandticket. WD 5 – 3000 – 089/23, v. 18.10.2023.

Edenhofer, O., Flachsland, C., Kalkuhl, M., Knopf, B., Pahle, M. (2019). Optionen für eine CO2-Preisreform. MCC-PIK-Expertise für den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. https://www.mcc-berlin.net/fileadmin/data/B2.3_Publications/Working%20Paper/2019_MCC_Optionen_f%C3%BCr_eine_CO2-Preisreform_final.pdf. (Abruf: 12.03.2025).

EPA (2023). Report on the Social Cost of Greenhouse Gases: Estimates Incorporating Recent Scientific Advances, https://www.epa.gov/environmental-economics/scghg.

ERK (2025). Zweijahresgutachten 2024 – Gutachten zu bisherigen Entwicklungen der Treibhausgasemissionen, Trends der Jahresemissionsgesamtmengen und Jahresemissionsmengen sowie Wirksamkeit von Maßnahmen (gemäß § 12 Abs. 4 Bundes-Klimaschutzgesetz), Expertenrat für Klimafragen, 5. Februar 2025, Berlin.

exeo (2023). Methodenvergleich: Messung des induzierten Verkehrs und der Verkehrsmittelverlagerung im Rahmen von Befragungen – Experimentelle Studie mit dem speziellen Fokus „Deutschlandticket“, Bonn, 18. Nov. 2023.

Fokuhl, J., Eckl-Dorna, W., O’Sullivan, F. (2023). Germany Sets the New Standard for Cheap, National Mass Transit, Bloomberg v. 29.04.2023, https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-29/germany-sets-the-new-standard-for-cheap-national-mass-transit. (Abruf: 15.03.2025).

Fuchs, M., Jost, R., Weyh, A. (2024). Räumliche Mobilität der Beschäftigten in Deutschland: Frauen pendeln kürzer als Männer (No. 4/2024). IAB-Kurzbericht.

Gohl, N., Schrauth, P. (2024). Ticket to Paradise? The Effect of a Public Transport Subsidy on Air Quality. Journal of Urban Economics, 142(0).

Goodwin, P.B. (1996). Empirical evidence on induced traffic. Transportation 23 (1), 35–54.

Gössling, S., Kees, J., Litman, T. (2022). The lifetime cost of driving a car. Ecological Economics, 194, 107335.

Harthan, R. O. et al. (2024). Technischer Anhang der Treibhausgas-Projektionen 2024 für Deutschland (Projektionsbericht 2024). Hg. v. Umweltbundesamt (UBA). https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/projektionen_technischer_anhang_0.pdf. (Abruf: 11.03.2025).