Die Industrie ist mit etwa einem Drittel des Endenergiebedarfs und einem Viertel der emittierten Treibhausgasemissionen ein zentraler Sektor für die Erreichung der Klimaneutralität in Deutsch-land. Vor allem die energieintensiven Prozesse in Schlüsselindustrien wie Stahl, Zement und Grundstoffchemie stehen vor einer gewaltigen Umstellung in Energieversorgung, Produktion, Wertschöpfungsketten und Infrastrukturen.

Der Ariadne-Szenarienreport 2025 zeigt, dass eine Reduktion der der Treibhausgasemissionen im Industriesektor bis 2045 um rund 95% im Vergleich zu 1990 gelingen kann. Die Elektrifizierung von Prozessen ist dabei der wichtigste Hebel zur Vermeidung von Emissionen in vielen Industrieprozessen. Die Bereitstellung von ausreichend grünem Strom und Wasserstoff für Prozesse, deren Elektrifizierung nicht möglich ist, sind daher entscheidende Standortfaktoren für eine klimaneutrale Industrie.

Dazu bedarf es geeigneter regulatorischer Rahmenbedingungen, um die notwendigen Investitionen zu hebeln. Aber auch die Weiterverwendung (CCU) und Speicherung (CCS) der unvermeidlichen Restemissionen wird ein wichtiger Teil der Strategie zur Dekarbonisierung der Industrie.

First best: Elektrifizierung

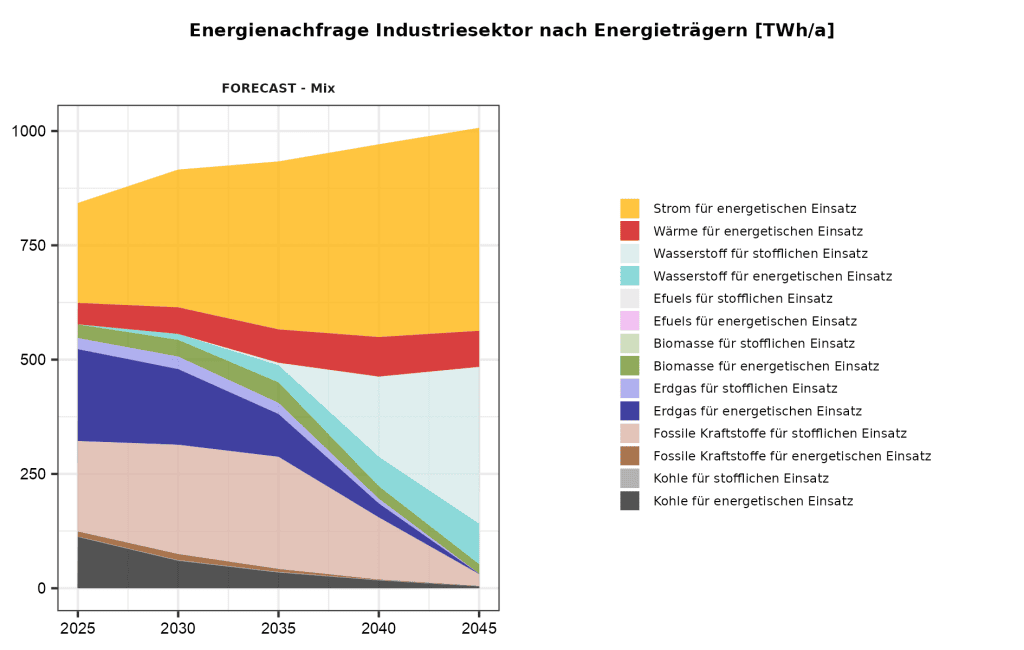

In den Ariadne-Modellierungen zeigt sich, dass die Klimaneutralität in der Industrie insbesondere durch starke Elektrifizierung in der Erzeugung von Prozesswärme erreicht wird. Über zwei Drittel des Endenergiebedarfs werden künftig durch Strom gedeckt.

Grüner Wasserstoff ist der zweite entscheidende Energieträger und macht in den Szenarien bis 2045 einen Anteil von 11 bis 14% des Endenergiebedarfs der Industrie aus. Energetisch wird Wasserstoff vor allem in der Grundstoffchemie, in der Metallerzeugung- und Weiterverarbeitung sowie der Glas- und Keramik-herstellung genutzt. Also dort, wo eine Elektrifizierung der Prozesse derzeit technisch zu aufwändig wäre. Als Rohstoff wird er zudem in der Chemieindustrie zur Herstellung von Olefinen/Aromaten, Methanol und Ammoniak benötigt. Ein vollständiger Ersatz der heutigen, gewaltigen Mengen fossiler Energieträger, welche die Chemieindustrie als Rohstoff nutzt, würde entsprechend einen sehr hohen Wasserstoffbedarf von zirka 340 TWh nach sich ziehen. Gleichzeitig sind die Unsicherheiten im Bedarf sehr hoch – es könnte zum Beispiel ein großer Teil der entsprechenden Vorprodukte, wie grüner Ammoniak, importiert werden.

Die Nutzung biogener Energieträger wird – nach einem mittelfristigen Zuwachs bis 2035 zum Ausgleich der noch geringen Verfügbarkeit von Wasserstoff – langfristig auf etwa ein Drittel der jetzigen Nachfrage sinken und bleibt vergleichsweise gering. Fossile Energieträger werden bis 2045 fast komplett ersetzt werden.

Kosten und Investitionen

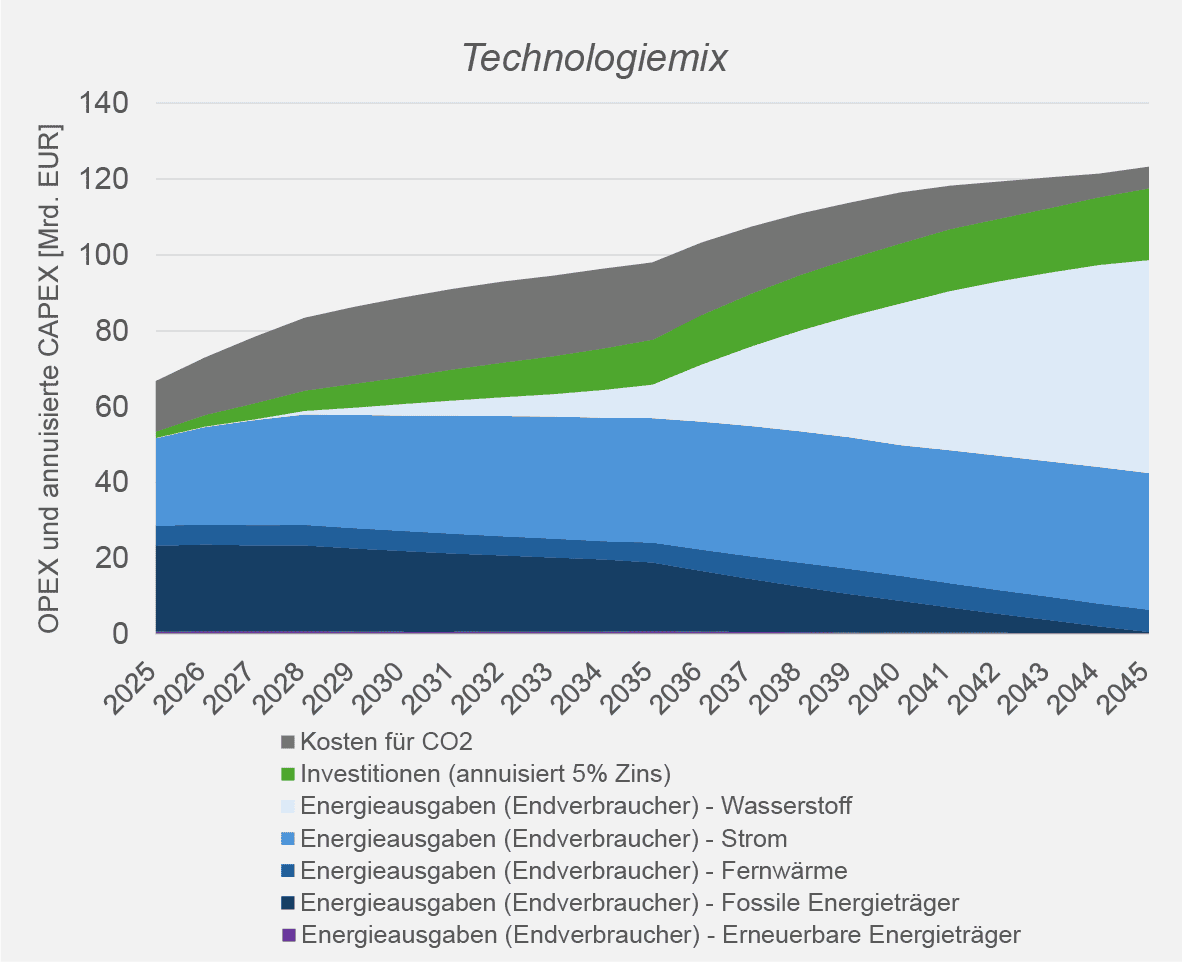

Die energiewendebedingte Transformation der Industrie erfordert für den Zeitraum 2025-2045 ein Investitionsvolumen von 180 Mrd. EUR. Die Investitionen lassen sich in vier Kategorien zuordnen: Bereitstellung nachhaltiger Wärme, Umstellung auf klimaneutrale Produktionsprozesse, Energieeffizienz und Aufbau einer CO2-Infrastruktur. Der größte Posten liegt im Brennstoffwechsel für die Bereitstellung klimaneutraler Prozess- und Raumwärme.

Elektrifizierung als Hebel für Kosteneffizienz. Ein Blick in die energiewendebezogene Kostenstruktur der Industrietransformation zeigt, dass die Preisent-wicklung von grünem Strom und Wasserstoff zentrale Faktoren für die Wirtschaftlichkeit sind.

In der jährlichen Betrachtung bis 2045 zeigt sich ein Anstieg der energiebedingten Kosten für den Industriesektor, je nach Szenario zwischen +60% bis +104%. Der Kostenanstieg wird maßgeblich durch den Grad der Energieeffizienz und den Einsatz von grünem Wasserstoff bestimmt. Während die Strompreise durch den Ausbau der Erneuerbaren Energie und ein Sinken der Netzentgelte nach 2030 absehbar fallen werden, bestehen hohe Unsicherheiten mit Blick auf Verfügbarkeit und Kosten für grünen Wasserstoff. Szenarien, die auf eine stärkere Elektrifizierung setzen, sind daher wirtschaftlich günstiger. Beschleunigte Maßnahmen für Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft können ebenfalls die Kosten deutlich senken.

Auf den Punkt gebracht

Ohne eine Transformation der Industrie ist die Erreichung der Klimaneutralität nicht möglich. Gleichzeitig zeichnet sich mit Blick auf die internationalen Märkte ab, dass nur eine klimaneutrale Produktion langfristig wettbewerbsfähig ist. Die Umstellung auf klimaneutrale Produktionsweisen ist vor allem für wenige, aber zentrale energieintensive Industrien eine große Herausforderung und mit erheblichen Investitionen in Anlagen, Infrastrukturen und insbesondere klimaneutrale Brennstoffe verbunden. Dabei sind die Brennstoffkosten, vor allem grüne Moleküle, der zentrale Kostentreiber für die Transformation. Entscheidende Hebel für Kosteneffizienz sind daher die größtmögliche Elektrifizierung, sowie Energie- und Ressourceneffizienz. Gezielte und effizient gestaltete Förderprogramme können die Wirtschaftlichkeitslücke in den Umstellungsprozessen schließen.

Besonders belastet werden die Grundstoffchemie, Metallerzeugung, Glas- und Keramikherstellung. In den überwiegenden, weniger energieintensiven Branchen, können die energiebedingten Kosten sogar reduziert werden.

Finanzierungslücken und fiskalische Bedarfe. Inklusive Energieversorgung, Investitionen in Anlagen und CO2-Zertifikate wird aus den Szenarien ein – zum Großteil privater – Investitionsbedarf von 1,95 – 2,35 Billionen EUR bis 2045 für die Erreichung eines klimaneutralen Industriesektors abgeleitet.

Staatliche Förderungen können und müssen die Transformation gezielt unterstützen. Der CO2-Preis wird auf absehbare Zeit nicht die Kostendifferenz zwischen fossilen und klimaneutralen Energieträgern ausgleichen können, die in den Szenarien kumuliert auf ca. 217 Mrd. EUR bis 2045 berechnet wird. Förderungen auf europäischer und nationaler Ebene zielen darauf ab, diese Lücke zumindest teilweise zu schließen. Eine zentrale Herausforderung ist, die Preise für Strom und Wasserstoff) gegenüber Erdgas für die Prozesswärme wettbewerbsfähig zu machen. Die Einführung von grünen Leitmärkten kann daher ein sinnvolles ergänzendes Instrument darstellen.