Inhaltsverzeichnis

Kernbotschaften

Die Auftaktkonferenz zur Ariadne-Bürgerdeliberation Verkehrswende fand im Juni 2024 in Fulda mit 49 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland statt. Fokus der Konferenz waren Politikmaßnahmen zur Förderung von E-Mobilität sowie das Deutschlandticket. Für eine möglichst breite Vielfalt an Perspektiven flossen bei der Teilnehmendenauswahl neben grundlegenden Kriterien nach Zensus auch der Autobesitz (Verbrenner/ E-Auto/kein Auto) sowie die Einstellungen zum Tempo der Klimapolitik in die Auswahl ein.

- Die Teilnehmenden äußerten erhebliche Skepsis gegenüber der E-Mobilität. Neben dem Vorbehalt gegenüber bisherigen Anschaffungspreisen, wurden auch Bedenken hinsichtlich der Reichweiten, Ladeinfrastruktur sowie Umweltfreundlichkeit geäußert.

- Sowohl Kaufprämien als auch ein Bonus-Malus-System (Belohnung beim Kauf besonders CO2-armer Autos mit einem Bonus und Belastung von Autos mit hohen CO2-Emissionen mit Malus) wurden potenziell als gute Anreize für den Umstieg auf E-Autos bewertet. Gleichwohl müssen diese laut den Bürgerinnen und Bürgern so ausgestaltet sein, dass nicht nur obere Einkommensgruppen davon profitieren oder einkommensschwache Gruppen durch einen Malus zu stark belastet werden.

- Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) muss im Wettbewerb mit der Pkw-Nutzung eindeutig günstiger sein, um Komfort- und Flexibilitätsverluste auszugleichen. Ohne ein attraktives Angebot im öffentlichen Verkehr ist die Akzeptanz von Maßnahmen zur Einschränkung oder Verteuerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) kaum erreichbar.

- Das im Jahr 2023 eingeführte Deutschlandticket ist ein vielversprechender Ansatz, der nicht nur breite Zustimmung und hohe Akzeptanz in der Bevölkerung gefunden hat, sondern auch einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen leistet. Wichtig ist den Bürgerinnen und Bürgern, dass das Ticket nicht teurer, sondern eher günstiger wird und ein langfristiges Finanzierungskonzept und klare politische Kommunikation vorliegen.

- Um den Ausbau des lokalen Bus- und Bahnverkehrs trotz günstiger Ticketangebote zu finanzieren, wären aus Bürgersicht höhere Parkgebühren oder eine City-Maut denkbar. Wichtig ist dabei aber Transparenz: Sie erwarten nachvollziehbare Informationen darüber, wie Einnahmen aus potenziellen Kostenerhöhungen für den motorisierten Individualverkehr genutzt werden. Eine klare Zweckbindung dieser Mittel ist entscheidend, Akzeptanz zu schaffen.

- Ein gesellschaftlich tragfähiger Politikmix sollte die unterschiedlichen Ausgangslagen der Verkehrsteilnehmenden berücksichtigen. Durch eine kluge Kombination einzelner Maßnahmen lassen sich soziale Ungerechtigkeiten in der Transformation vermeiden – insbesondere zwischen Stadt und Land sowie verschiedenen Einkommensgruppen. Erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern können in der politischen Kommunikation helfen, Vorbehalte abzubauen.

1. Einleitung

„Ich verstehe ja, dass die Klimakrise real ist und wir handeln müssen, aber ich fahre mein Leben lang Auto, ich wohne in einer Kleinstadt, ich brauche mein Auto und ich mag es. Es fällt mir extrem schwer, mich auf neue Dinge einzulassen, obwohl ich verstehe, dass es wichtig ist. Ich wünschte die Politik würde geschlossen auftreten und sagen: Wir wissen, der Umstieg wird nicht leicht, aber wir müssen jetzt gemeinsam handeln und dann schaffen wir das auch. Aber solange so eine Entschlossenheit nicht ankommt, hat man immer Angst, man trifft die falsche Entscheidung.“

(Frau mittleren Alters)

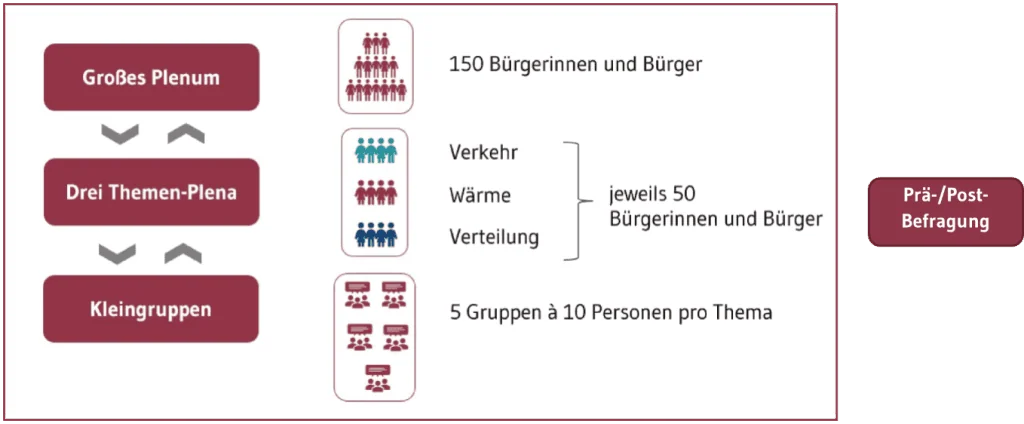

Das Kopernikus-Projekt Ariadne hat das Ziel, langfristig wirksame und nachhaltige politische Maßnahmen für die Energiewende zu erforschen, eingebettet in einen gesamtgesellschaftlichen Lernprozess. Daher werden Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft über verschiedene Dialogformate in das Projekt einbezogen, um Forschungsfragen und Zwischenergebnisse gemeinsam zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Eine Besonderheit des Projekts ist die Beteiligung zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland in den Forschungsprozess, um deren Erfahrungswissen, Werte und Perspektiven in wissenschaftsbasierten Politikoptionen zu integrieren und langfristige Strategien zur Lösung der klimapolitischen Herausforderungen auszumachen. Denn ohne den Rückhalt der Bevölkerung ist die Energiewende nicht nachhaltig umsetzbar. Das gilt insbesondere für Bereiche, in denen Änderungen der Energie- und Klimapolitik direkt den Alltag der Menschen betreffen, wie im Gebäude- und Verkehrssektor. In beiden Sektoren sind in den kommenden Jahren erhebliche Anstrengungen zur CO2-Reduktion erforderlich, um die europäischen und nationalen Klimaziele zu erreichen. Diese Veränderungen müssen sozial gerecht gestaltet und finanziert werden. Vor diesem Hintergrund stehen in der zweiten Beteiligungsphase von Ariadne die Themen Wärmewende, Verkehrswende und die Finanzierung von Klimapolitik im Mittelpunkt der Diskussionen mit über 150 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern. Der folgende Bericht bietet einen Überblick über den Prozess, die zentralen Fragestellungen, die angewandten Methoden und die Ergebnisse der Bürgerdeliberation zur Verkehrswende.

2. Hintergrund und Ablauf der Bürgerdeliberation

2.1 Methode

Die Bürgerdeliberation hat als Methode zum Ziel, einen gemeinsamen Lernprozess zwischen Gesellschaft und Wissenschaft mitzugestalten und geht dabei über eine reine Wissenschaftskommunikation hinaus. Angelehnt an das „pragmatisch-aufgeklärte Modell“ (Edenhofer/Kowarsch 2015) soll mit dem Deliberationsprozess eine Diskussion mit Bürgerinnen und Bürgern über konkrete, alternative und wissenschaftlich basierte Politikmaßnahmen zur Gestaltung der Energiewende in Verbindung mit den zugrundeliegenden Wertvorstellungen und Bewertungskriterien ermöglicht werden. Deliberation bedeutet „Beratschlagung“, „Abwägung“ und beschreibt eine auf den Austausch von Argumenten, Werten und Begründungen angelegte Form der dialogischen Entscheidungsfindung. Die überzeugendsten Argumente sollen gewinnen und zu besseren Entscheidungen führen – und nicht die einfache Mehrheitsabstimmung. Wichtig ist, dass Menschen unter fairen Bedingungen und gleichberechtigt an der Diskussion teilnehmen und sich aufeinander beziehen, zum Beispiel durch Hinterfragen, Zustimmen oder Widersprechen. Der Mehrwert der Deliberation liegt insbesondere bei gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen, in denen unterschiedliche Sichtweisen, Werte und Normen aufeinandertreffen und ausgehandelt werden müssen. Die Deliberation gibt der Vielfalt an Perspektiven einen kommunikativen Raum und ermöglicht es, durch einen strukturierten Prozess gemeinwohlorientierte Entscheidungen zu treffen (Blum et. al 2022). Für die wissenschaftliche Politikberatung ergibt sich hieraus ein Raum zum Abwägen von Handlungsalternativen in der Zusammenschau von Evidenz und gesellschaftlicher Perspektiven, in dem das Ausloten von konsensualen oder mehrheitsfähigen Handlungsoptionen und Bedingungen möglich gemacht wird. Ergebnisse werden darüber hinaus auch in Stakeholder-Dialogen mit Politik & Verwaltung, Wirtschaft und organisierter Zivilgesellschaft reflektiert und in einem iterativen Prozess weiterentwickelt. Klimapolitik profitiert aufgrund ihrer Komplexität und ihren weitreichenden Implikationen von einem breiten gesellschaftlichen Diskurs und von der Einbindung der Wissenschaft. Durch die systematische Verbindung und Zusammenschau können evidenzbasierte Politikoptionen gesellschaftlich reflektiert und weiterentwickelt werden (Oppold/ Renn 2023). Neben der reellen Chance, besseres Orientierungswissen für politische Entscheidungen zu schaffen, erhalten Bürgerinnen und Bürger, aber auch Forschende die Gelegenheit, demokratische Aushandlungsprozesse besser kennenzulernen. Das kann auch dazu beitragen, langfristig Vertrauen in Politik zu stärken und die gesellschaftliche Zusammenarbeit zu fördern (Germann et al. 2024), was für eine erfolgreiche Klimapolitik unabdingbar ist.

Als eine Art der deliberativen Mini-Publics1„Deliberative Mini-Publics werden definiert als sorgfältig konzipierte Foren, in denen eine repräsentative Teilmenge der Bevölkerung zusammenkommt, um offene, inklusive und informierte Diskussionen über ein oder mehrere Themen mit greifbaren Ergebnissen zu führen“ (Curato et al., S. 3). hat die Ariadne Bürgerdeliberation folgende Kernmerkmale (Curato et al. 2021):

- Zufällige Auswahl der Teilnehmenden: Die Teilnehmenden der Bürgerdeliberation werden zufällig ausgewählt, um eine möglichst breite gesellschaftliche Vielfalt abzubilden. Das inkludiert sowohl ein Losverfahren als auch eine Auswahl nach Kriterien, die eine bestimmte Repräsentativität der Teilnehmergruppe in Bezug auf Zensus2Der Zensus erhebt grundlegende Daten über die Bevölkerung und die Wohnungssituation in Deutschland. Auf dessen Basis werden beispielsweise Wahlkreise eingeteilt oder Landesfinanzausgleiche berechnet. Die Daten dienen auch für politische Planungen oder Stichprobenerhebungen. und Thema erlauben. Dennoch bleibt das Risiko einer Selektionsverzerrung bestehen, da die Eingeladenen frei entscheiden können, ob sie die Einladung annehmen oder ablehnen. Gleichwohl stellen Bürgerkonferenzen grundsätzliche eine neue und damit weitere Möglichkeit neben bisherigen politischen Diskursräumen dar, Argumente und Perspektiven zu einem Thema einzubringen (Dean et al. 2024).

- Offener und inklusiver Austausch von Argumenten: Unterstützt durch die Moderation eröffnen die Bürgerkonferenzen einen Raum, in dem alle Teilnehmenden zu bestimmten Themenkomplexen Argumente formulieren und austauschen konnten. Teilnehmende werden dazu ermutigt, ihre Positionen zu begründen und auf die Beiträge anderer einzugehen. So ermöglicht der deliberative Austausch einen tiefergehenden Diskurs, in den Werte, Normen und Alltagserfahrungen einfließen. Im Mittelpunkt steht das Abwägen von Argumenten, anstatt lediglich die individuellen Positionen der Teilnehmenden gegenüberzustellen.

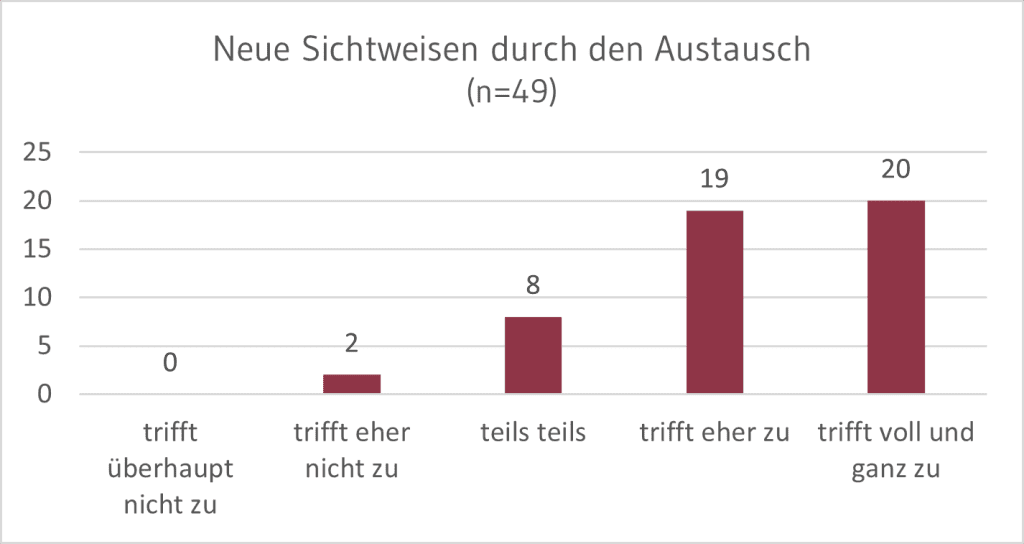

- Informationen und Wissensaustausch: Die Teilnehmenden der Bürgerkonferenzen erhalten neue Informationen und Wissen einerseits durch den Austausch mit den anderen in der Gruppe, andererseits durch strukturiert aufbereitete Informationen zu dem jeweiligen Thema (Curato et al. 2021: 69). Insbesondere in Bürgerbeteiligungsprozessen in der Forschung ist es von Bedeutung, den aktuellen Wissensstand und Evidenzen verständlich aufzubereiten, um eine fundierte und reflektierte Deliberation zu ermöglichen. Für die erste Phase der Ariadne Bürgerdeliberation wurde das Wissen in verschiedenen Formaten und Zeitpunkten vermittelt, darunter Filme, Broschüren und Vorträge. Aber auch die Forschenden einer Bürgerkonferenz können dazu lernen: wie Bürgerinnen und Bürger das aufbereitete Wissen bewerten, ob ihnen bestimmte Aspekte fehlen und wie praktische Herausforderungen zurück in den wissenschaftlichen Diskurs übersetzt werden können (ebd. S. 82).

- Gemeinsame Schlussfolgerungen und Ergebnisse: Bürgerkonferenzen sind nicht nur Foren für Diskussion und Austausch, sondern zielen darauf ab, zu Schlussfolgerungen zu kommen, die als Ergebnis kommuniziert werden können (ebd. S. 86). Der Ariadne Deliberationsprozess strebt an, Kernbotschaften in den Themenbereichen zu formulieren und diese dann auf einem abschließenden Bürgergipfel gemeinsam mit Stakeholdern zu diskutieren. Dabei geht es nicht zwingend um einen Konsens zwischen den Beteiligten, sondern vielmehr darum Optionen und deren Implikationen aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Als Zwischenergebnis der Bürgerkonferenz gilt dieser Bericht sowie der Austausch mit Stakeholdern in verschiedenen Dialogformaten.

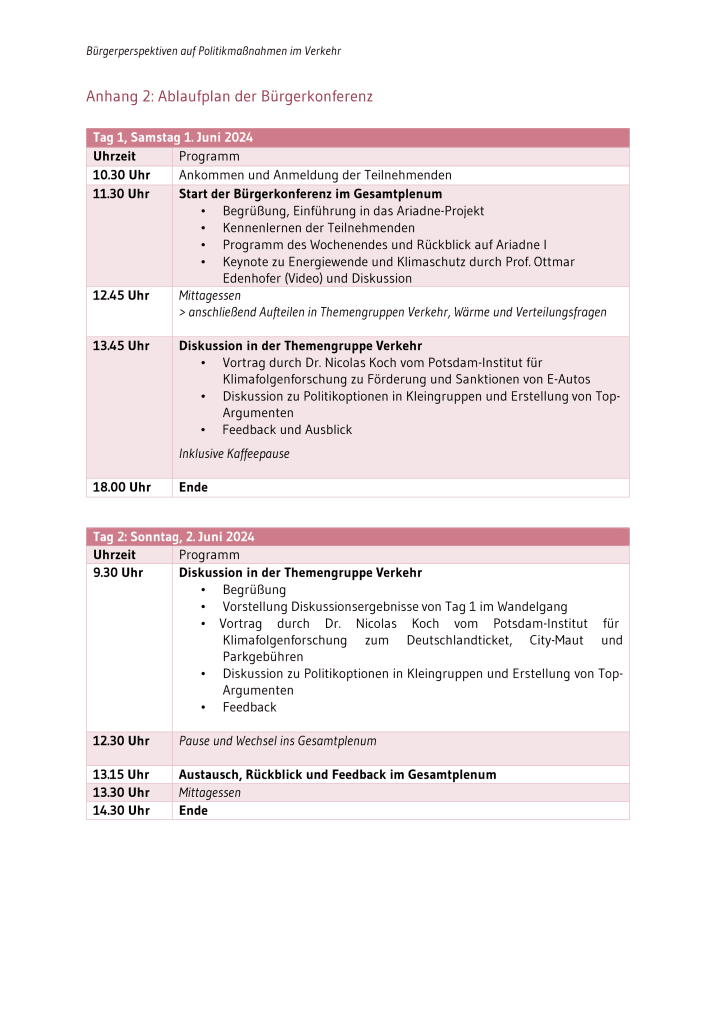

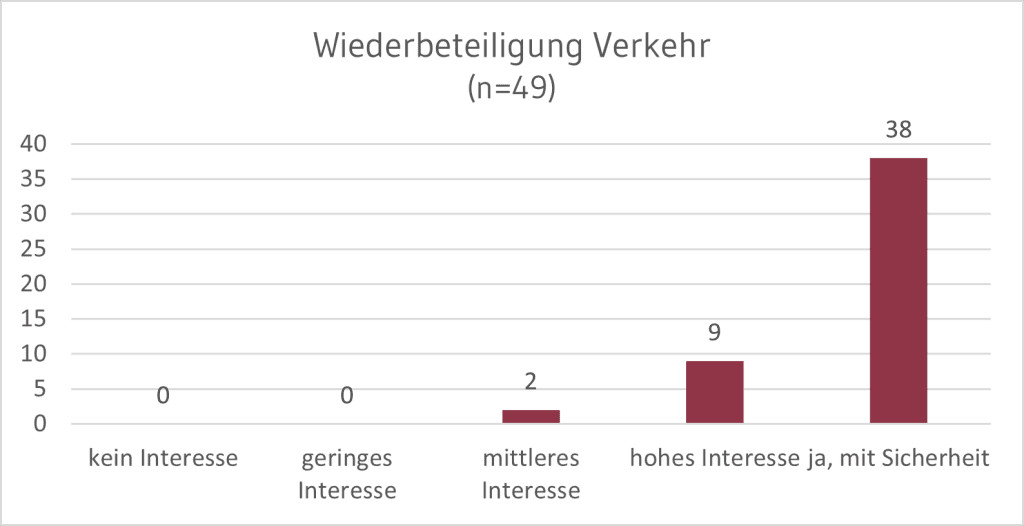

In der ersten Phase bildete die Bürgerkonferenz den Auftakt der Ariadne-Bürgerdeliberation. Ebenfalls fand eine Vorher-Nachher-Befragung statt, die Aufschluss über Einstellungsveränderungen zu konkreten Politikmaßnahmen unter den Teilnehmenden geben soll. In der zweiten Phase werden pro Thema zwei Online-Bürgerdialoge mit circa 40 Bürgerinnen und Bürger und Bürgern organisiert. Ziel ist es, verschiedene Politik-Mixe gegenüberzustellen und zu priorisieren. In der dritten Phase folgen im Frühjahr 2026 vorbereitende Workshops für den Bürgergipfel. Abschluss der Ariadne-Bürgerdeliberation bildet im Juni 2026 ein Bürgergipfel, zu dem Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingeladen sind, um Ergebnisse zu sichten und zu diskutieren.

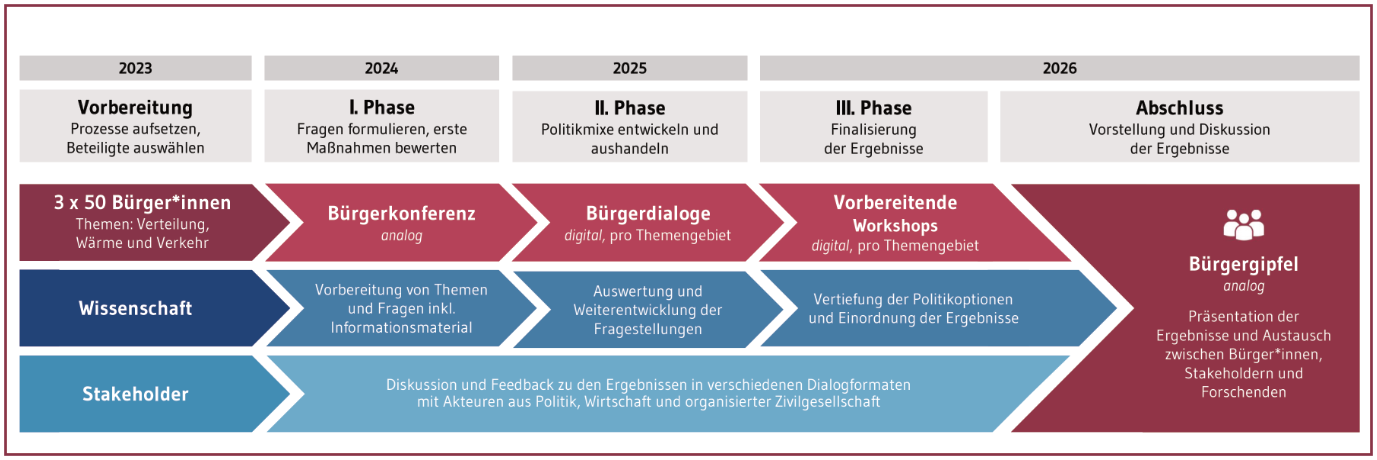

Die Ariadne-Bürgerdeliberation wird durch eine Vielzahl an Visualisierungen unterstützt, um in die Forschungsthemen einzuführen und komplexe Sachverhalte verständlich darzulegen. In Vorbereitung auf die Bürgerkonferenz wurde pro Thema eine Broschüre sowie ein Video entwickelt, um Informationen für die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger und Bürger sachlich aufzubereiten (siehe Abb. 1). Für den Themenbereich Verkehrswende führte die Broschüre zunächst in die grundsätzlichen Herausforderungen zu Klimawandel und Emissionen im Verkehr ein und erläuterte einige Kennzahlen und Entwicklungen wie zum Beispiel zu Autobesitz, genutzte Verkehrsmittel (Modal Split) und Vergleich von CO2-Emissionen pro Verkehrsmittel und Weg. Darauf folgend wurden kurz verschiedene kategorisierte Politikinstrumente vorgestellt, die im Personenverkehr genutzt werden können, um die Verkehrswende voranzubringen.

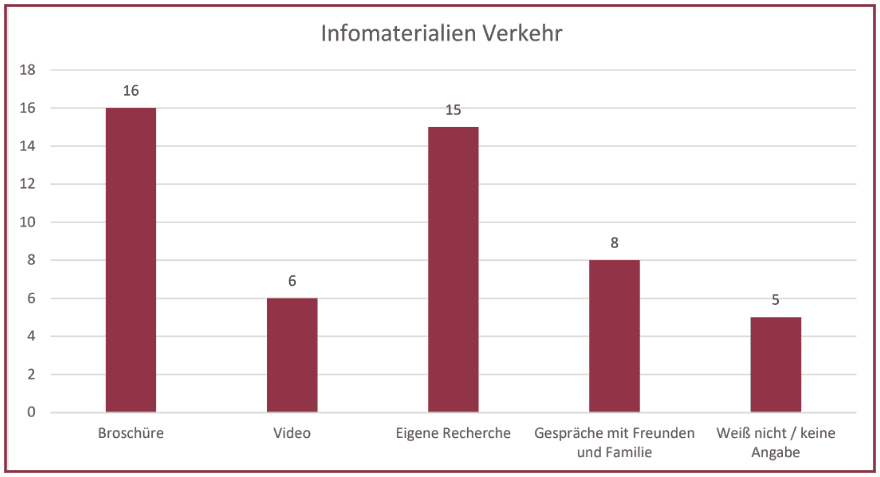

In der Befragung nach der Veranstaltung gaben 16 Personen an, dass ihnen die Broschüre besonders geholfen hat, sich auf die Konferenz vorzubereiten. Weitere sechs Personen bevorzugten das Video. 15 Personen führten eigene Recherchen durch und acht Personen führten Gespräche mit Freunden und Familien, um sich auf die Konferenz vorzubereiten (siehe Abb. 2).

2.3 Teilnehmendenauswahl

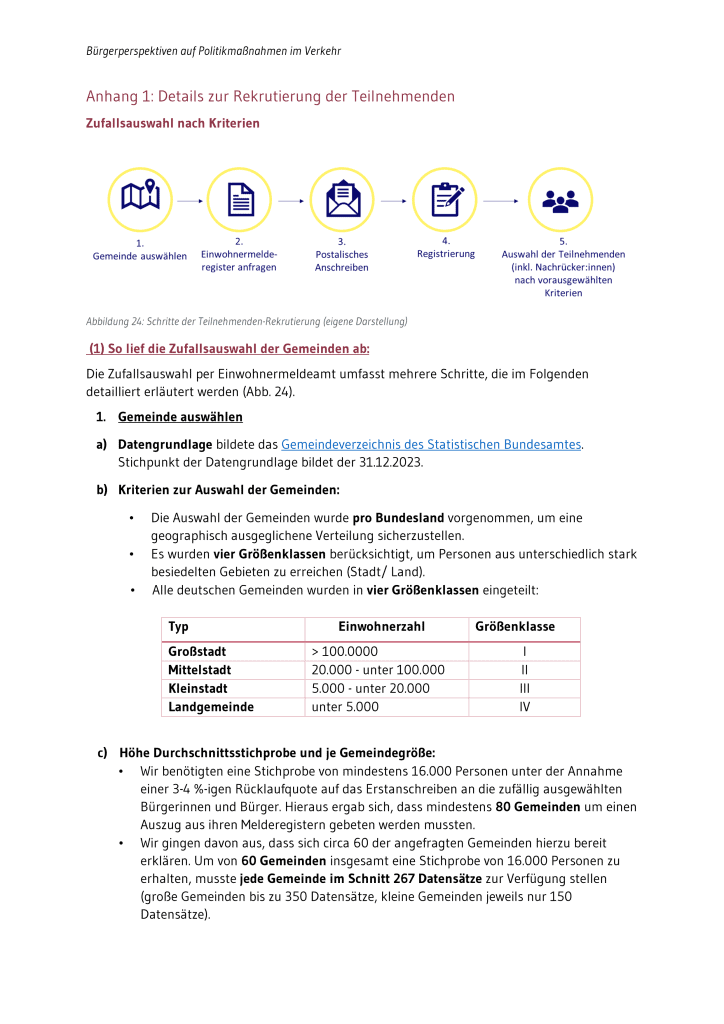

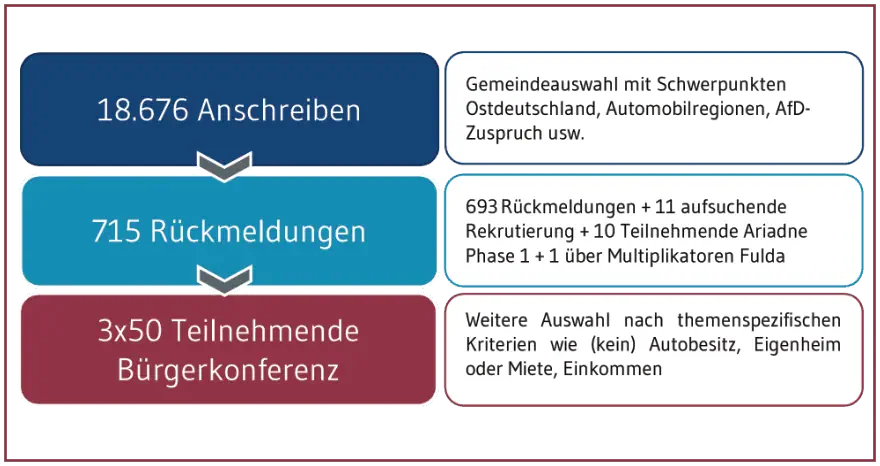

Die Zufallsauswahl der Teilnehmenden wurde in Abstimmung mit der Leitung des Bürgerbeteiligungsprozesses im Ariadne-Projekt durch die ifok GmbH als Durchführungspartner des Beteiligungsprozesses verantwortet. Für die Ariadne Bürgerdeliberation wurden insgesamt 150 Personen gesucht – je 50 pro Themenschwerpunkt (Wärme, Verkehr, Verteilung). Die stratifizierte Zufallsauswahl von Menschen aus ganz Deutschland verfolgte den Anspruch, möglichst die Breite der Gesellschaft abzubilden und eine Vielfalt von Lebensrealitäten und Perspektiven in die Deliberation einfließen zu lassen. Um zudem häufig unterrepräsentierte Gruppen besser einzubeziehen, wurden bereits bei der Gemeindeauswahl gezielt Schwerpunkte gesetzt – etwa auf Ostdeutschland, Strukturwandelregionen und Regionen mit hohem AfD-Zuspruch (vgl. Dean et al. 2024).

Die Ansprache erfolgte auf vier unterschiedliche Weisen (siehe auch Anhang für weitere Details):

- Per Zufall wurden Daten deutschlandweit aus dem Melderegister gezogen und Menschen per Post kontaktiert.

- In fünf Gemeinden wurden Menschen, die angeschrieben wurden, sich aber nicht zurückgemeldet hatten, zusätzlich an der Haustür aufgesucht, um sie für eine Teilnahme zu gewinnen.

- Personen wurden über Multiplikatoren (bspw. Vereine oder Verbände) im Umfeld des Veranstaltungsortes Fulda kontaktiert.

- Interessierte Teilnehmende der vergangenen Ariadne-Bürgerdeliberation bekamen die Möglichkeit erneut teilzunehmen.

Es meldeten sich 715 interessierte Bürgerinnen und Bürger zurück (siehe Abb. 3). Nach der Registrierung und Angabe persönlicher und soziodemografischer Daten, wurden passende Teilnehmende nach bestimmten Kriterien ausgesucht. Eine direkte Zusage erhielten Teilnehmende aus der letzten Ariadne-Bürgerdeliberationen in Phase 1 sowie Personen, die über aufsuchende Beteiligung oder Multiplikatoren gewonnen wurden. Übrige Plätze wurden mit dem Ziel größtmöglicher Perspektivenvielfalt vergeben. Für die abgefragten Kriterien wurde folgende Reihenfolge festgelegt:

- Geschlecht nach Zensus

- Einschätzung des Tempos der aktuellen Klimapolitik – Gleichverteilung der Antworten

- Bildungsabschluss – Personen mit niedrigem Bildungsabschluss wurden überrepräsentiert

- Altersgruppen nach Zensus

- Bundesland – Ostdeutschland wurde überrepräsentiert

- Migrationshintergrund nach Zensus

- Eigenheim/ Zur Miete (für den Bereich Wärme)

- Besitz Verbrenner/ E-Auto (für den Bereich Verkehr)

- Monatliches Nettoeinkommen.

Insgesamt wurden 155 Bürgerinnen und Bürger ausgewählt und erhielten eine Zusage zum Ariadne-Bürgerdialog. Damit waren es 5 zusätzliche Personen, da erfahrungsgemäß mit einer Ausfallquote zu rechnen ist. Letztlich nahmen 149 Bürgerinnen und Bürger an der Ariadne- Bürgerdeliberation teil – ein kurzfristiger Ausfall trat im Themenbereich Verkehr auf.

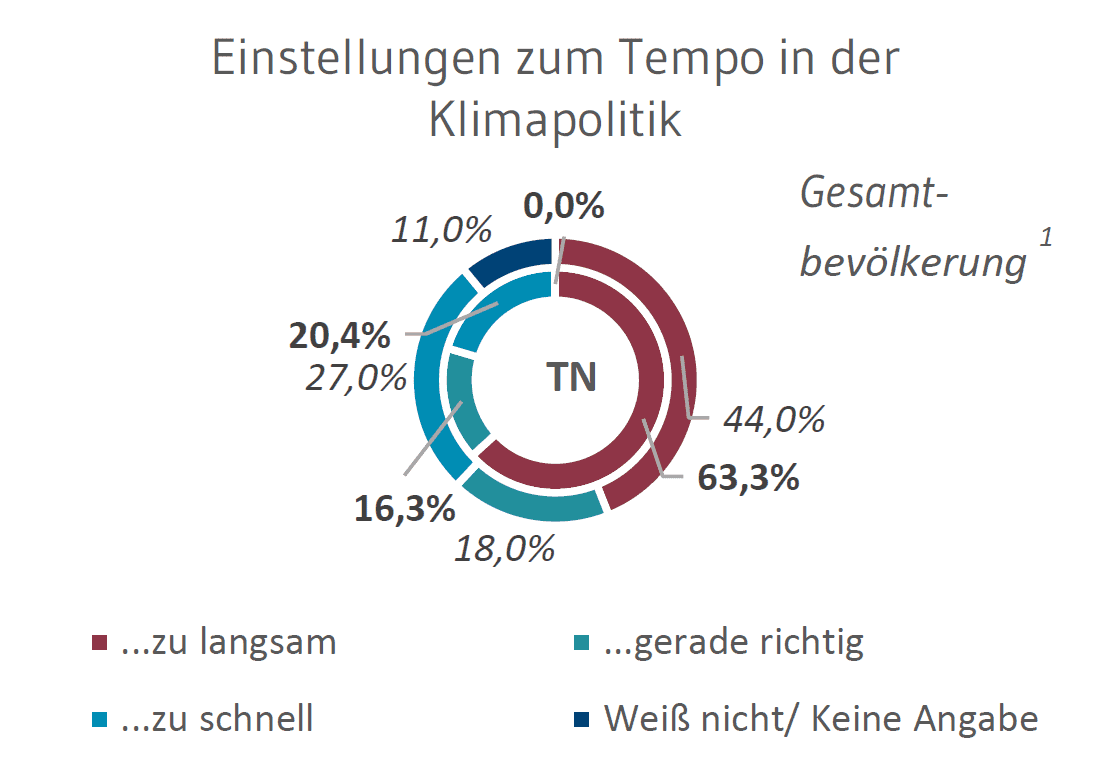

Die 49 Teilnehmenden für das Themenplenum Verkehrswende verteilten sich über die soziodemografischen Merkmale Geschlecht, Migrationshintergrund und Alter angelehnt an den Zensus. In Bezug auf ihre Einstellung zur Klimapolitik waren sie im Vergleich zur Gesamtbevölkerung etwas progressiver eingestellt, aber auch kritische Stimmen waren vertreten. 63,3 % der Teilnehmenden gaben bei der Registrierung an, dass ihnen das Tempo der Klimapolitik in Deutschland zu langsam ist. Im ARD-Deutschland-Trend von April 2023 waren nur 44 % dieser Ansicht (siehe Abb. 4).

20,4 % der registrierten Teilnehmenden finden das Tempo zu schnell. Das sind knapp 7 % weniger als bei den Befragten im ARD-Deutschland-Trend3https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-3339.html. Mit 16,3% bei den Teilnehmenden und 18 % bei den Befragten sind die Werte für die Angabe „gerade richtig“ relativ ähnlich.

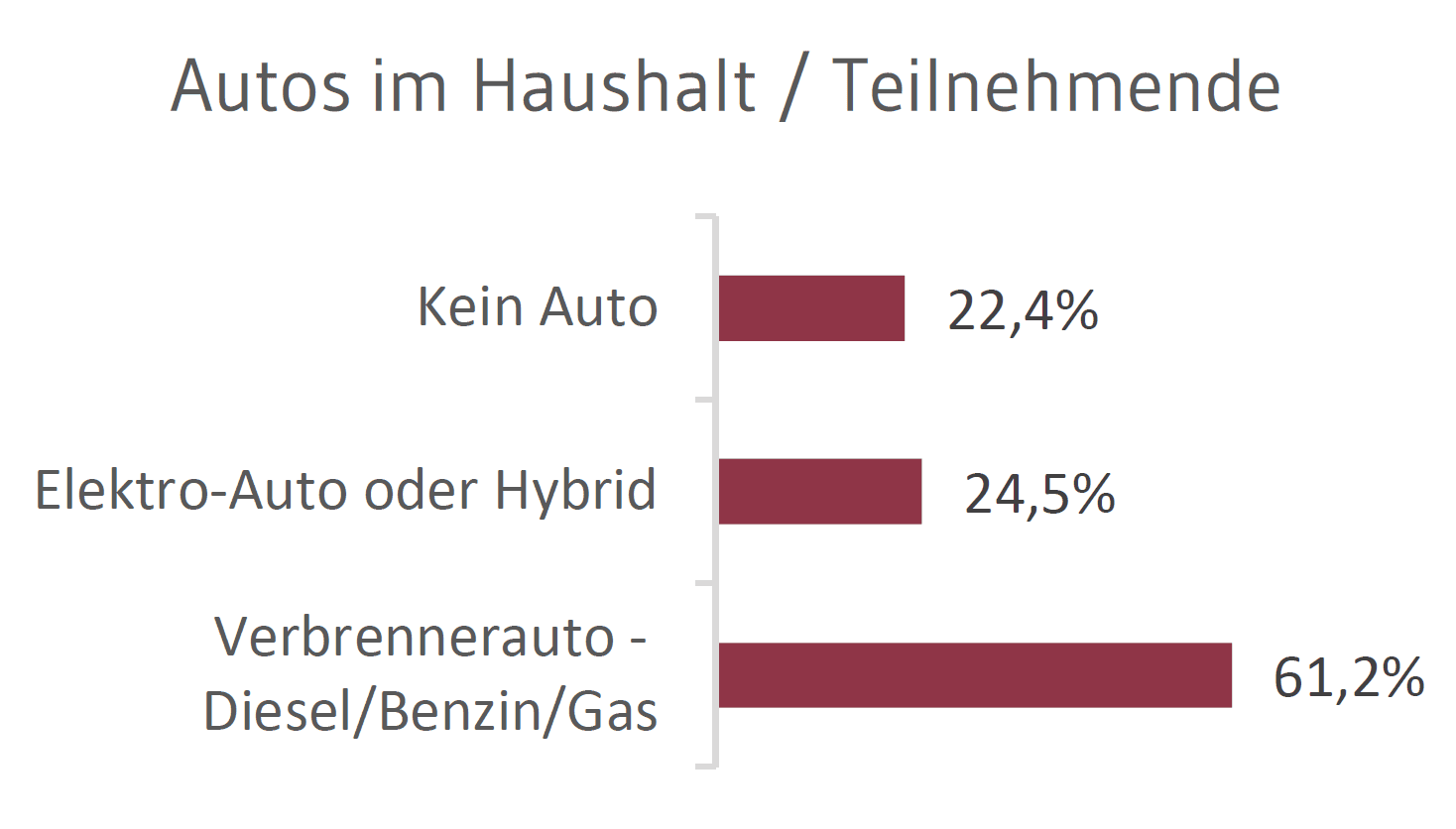

Um auch bei den zu diskutierenden Themen eine gewisse Breite an Perspektiven zu gewährleisten, wurden die Teilnehmenden auch nach Besitz eines Verbrenners (61,2 %), eines E-Autos (24,5 %) oder keines Autos (22,4 %) ausgewählt.

2.4 Ablauf der Bürgerkonferenz

Die Ariadne-Bürgerdeliberation fand für die Dauer von zwei Tagen in Fulda statt – ein Ort in der Mitte von Deutschland, um die Anreise für die Mehrheit unkompliziert zu ermöglichen. Nach der Registrierung und einem gemeinsamen Kaffee, bei dem die Teilnehmenden miteinander ins Gespräch kamen, begann die offizielle Konferenz mit einer Einführung und ausführlichen Vorstellung des Ariadne-Projekts und der Forschenden im Gesamtplenum. Es wurde erläutert, was die Ziele von Ariadne und der Bürgerbeteiligung sind, wie der Gesamtprozess der Bürgerdialoge abläuft und warum die drei Themenschwerpunkte Verkehr, Wärmewende und Verteilung gewählt wurden. Im Anschluss an die Präsentation bestand die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Anschließend wurden verschiedene Methoden zum gegenseitigen Kennenlernen der Teilnehmenden angeleitet. Außerdem gab es eine Sensibilisierung für eine gut gelingende Diskussion und eine Reflexionsübung zu verschiedenen Kommunikationstypen. Nach der Einführung im Gesamtplenum teilten sich die Teilnehmenden in die Themenplena auf, um dort themenspezifische Inputs aus der Wissenschaft zu erhalten und diese anschließend in Kleingruppen an Tischen anhand bestimmter Fragestellungen zu diskutieren (siehe Abb.5). Bei den Tischgruppen gab es jeweils eine moderierende Person aus dem Team von ifok, die die Teilnehmenden durch die verschiedenen Sessions leitete und Ergebnisse dokumentierte. Wichtig ist, dass innerhalb der Kleingruppen kein Konsens gefunden werden musste. Zentrale Argumente wurden an Stellwänden festgehalten, die in den Themenplena vorgestellt wurden und zur Nachbereitung der Konferenz dienten.

Vorher-Nachher-Befragung

Gestützt wird die Deliberationssynthese der Bürgerkonferenz durch eine Vorher-Nachher-Befragung, die einige, aber nicht alle Deliberationsfragen abdeckt. Sie dient dazu, die Positionen der Bürgerinnen und Bürger zu einer Reihe von Politikmaßnahmen zu erheben und zu ermitteln, ob eine Veränderung der Bewertung einzelner Politikoptionen durch die Bürgerdeliberation stattgefunden hat. Dazu wurde eine fünfstufige Likert-Skala genutzt (Stimme zu/ eher zu/ teils-teils/stimme eher nicht zu/ stimme nicht zu) sowie jeweils die Möglichkeit gegeben auf einem leeren Feld, Begründungen zu hinterlassen. Die Teilnehmenden wurden einige Tage vor der Bürgerkonferenz gebeten, den Vorher-Fragebogen auszufüllen und am Ende der Bürgerkonferenz, den Nachher-Fragebogen. Die Veränderungen wurden ausgewertet und in Sankey-Diagrammen dargestellt (siehe Kapitel 4). Zu einer besseren Übersichtlichkeit wurden die Stufen „stimme zu“ und „stimme eher zu“ sowie „stimme nicht zu“ und „stimme eher nicht zu“ zusammengefasst. Grundsätzlich interessant ist, dass sich die Positionen bei einigen Fragen sichtbar verändert haben. Aber auch die Begründungen zu den Positionen waren nach der Bürgerkonferenz differenzierter 4Die Zitate der Begründungen der Teilnehmenden wurden in den entsprechenden Abschnitten unten für eine bessere Lesbarkeit leicht angepasst.. Hier gilt es anzumerken, dass die Bewertung von Einzelthemen durchaus von vielen Faktoren beeinflusst werden kann und somit eine ablehnende oder zustimmende Einhaltung vor der Bürgerkonferenz auch durch Medienberichte oder das Einlesen in die Borschüren bereits beeinflusst werden konnte. Ob sich die Einstellungen nach der Bürgerkonferenz dauerhaft verändern, kann im Rahmen der Befragung nicht untersucht werden. Da nicht alle Bürgerinnen und Bürger die Fragebögen korrekt ausgefüllt hatten, fiel die auswertbare Antwortrate (n) pro Fragebogen geringer aus als die eigentliche Teilnehmendenzahl.

3. Politikmaßnahmen für die Verkehrswende

3.1 Status Verkehrswende und Handlungsoptionen

Am ersten Tag stand das Thema Antriebswende, am zweiten Tag die Mobilitätswende im Fokus der Deliberation. Dr. Nicolas Koch, Leiter des Policy Evaluation Lab am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gab den Teilnehmenden dazu an beiden Tagen kurze Inputs, die in diesem Kapitel inhaltlich wiedergegeben werden.

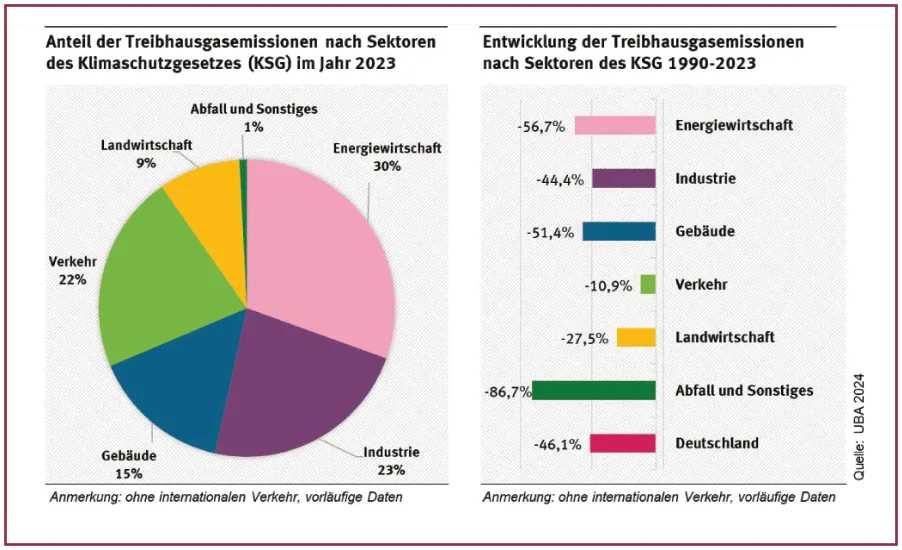

Mobilität und Erreichbarkeit sind grundlegende Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe, beispielsweise im Arbeitsmarkt, im familiären Kontext und in der Freizeitgestaltung. Gleichzeitig ist der Verkehr für rund 20 % der Treibhausgasemissionen in Deutschland verantwortlich, wobei der größte Teil auf den Straßenverkehr entfällt. Um die Klimaschutzziele zu erreichen und bis 2045 treibhausgasneutral zu werden, müssen die Emissionen in allen Sektoren deutlich gesenkt werden. Der Verkehrssektor hat jedoch im Vergleich zu anderen Bereichen seit 1990 die geringsten Fortschritte bei der Emissionsreduktion erzielt (siehe Abb. 6). Aktuelle Prognosen zeigen, dass die bisher beschlossenen Maßnahmen nicht ausreichen werden, um die Emissionen im Verkehr im notwendigen Umfang zu senken (UBA 2024, ERK 2025).

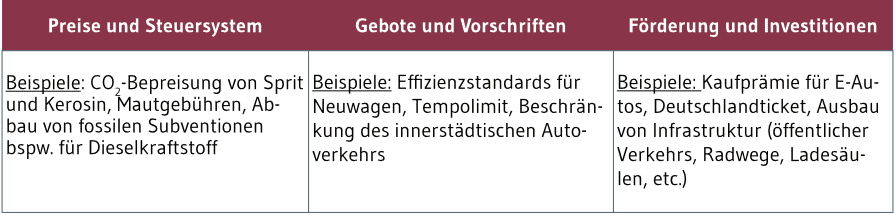

Im Verkehrssektor sind für die Emissionsreduktion zwei Bereiche entscheidend: die Antriebswende und die Mobilitätswende. Die Antriebswende konzentriert sich darauf, Verbrenner durch klimafreundliche Alternativen wie batteriebetriebene E-Autos zu ersetzen. Die Mobilitätswende zielt darauf ab, den Autoverkehr zu reduzieren und auf andere Verkehrsmittel wie den öffentlichen Verkehr zu verlagern. Dies gelingt zum Beispiel dadurch, dass der öffentliche Verkehr attraktiver gestaltet wird. Um beide Bereiche voranzutreiben, stehen unterschiedliche Maßnahmen und Instrumente zur Verfügung, die grob in drei Bereiche eingeteilt werden können: Preise und Steuersystem, Gebote und Vorschriften sowie Förderung und Investitionen. Um den Verkehrssektor auf klimafreundlichen Kurs zu bringen, braucht es einen guten Mix verschiedener Maßnahmen (siehe Tab. 2).

3.2 Antriebswende

Einen Schwerpunkt bildete die Förderung von batteriebetriebenen E-Autos. Die Bundesregierung der Ampel-Koalition hat das Ziel formuliert, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen vollelektrische Pkw auf Deutschlands Straßen unterwegs sein sollen. Bisher sind es lediglich 1,41 Millionen E-Autos, die 30,24 Millionen Benzinern, 14,14 Millionen Diesel- und 2,91 Millionen Hybrid-Pkw gegenüberstehen (KBA 2024). Es wird deutlich, dass für die Einhaltung des politischen Ziels die Antriebswende beschleunigt werden muss. Den Teilnehmenden wurden dafür verschiedene mögliche, nationale Politikinstrumente mit ihren jeweiligen Auswirkungen präsentiert.

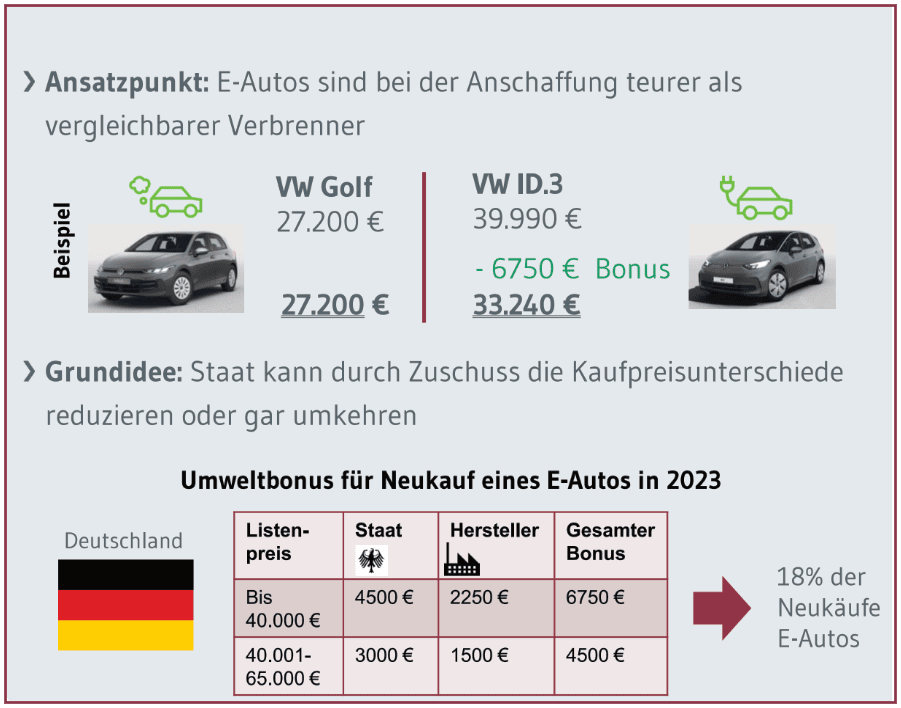

Option 1 Kaufprämie für E-Autos: Da E-Autos bisher bei der Anschaffung teurer sind als vergleichbare Verbrenner, kann der Staat durch Zuschüsse die Kaufpreisunterschiede reduzieren oder umkehren.

Quelle: eigene Darstellung

Eine solche Förderung gab es in Deutschland bis Ende 2023. Sie umfasste eine entsprechend des Kaufpreises gestaffelte Bezuschussung vollelektrischer Neuwagen wie in Abbildung 7 dargestellt ist. Um die Wirkung der Kaufprämie zu verdeutlichen, wurde exemplarisch ein Vergleich zwischen einem VW Golf (in der geringsten Ausstattung) als weitverbreiteter Verbrenner der Mittelklasse und einem VW ID.3 als ein vergleichbares E-Auto angeführt. Durch eine Förderung des ID.3s mit 6.750 Euro reduzierte sich die Preisdifferenz zum Golf von ungefähr 12.800 auf etwa 6.000 Euro (Stand der Preise: Mai 2024).

Während des Förderzeitraums stiegen die Absatzzahlen von E-Autos und lagen in 2023 bei 18 % aller Neukäufe in Deutschland. Seit der Beendigung der Förderung ist der Anteil der E-Autos wieder gesunken (ADAC 2025).

Quelle: eigene Darstellung

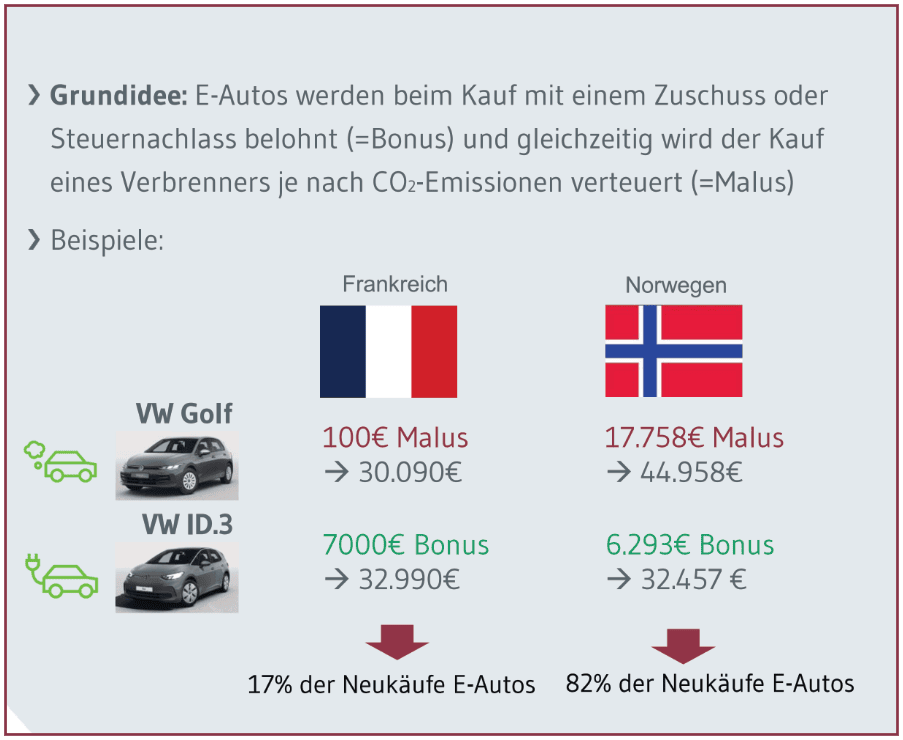

Option 2 Bonus-Malus-System bei der Auto-Anschaffung: Auch diese Politikmaßnahme zielt darauf ab, E-Autos im Vergleich zum Verbrenner finanziell zu bevorzugen. E-Autos werden beim Kauf mit einem Zuschuss oder Steuernachlass belohnt (= Bonus), gleichzeitig wird der Kauf eines Verbrenners je nach CO2-Emissionen verteuert (Malus). Die Preisunterschiede zwischen einem Verbrenner und einem vergleichbaren E-Auto unterscheiden sich je nach Bonus-Malus-System. An das obige Beispiel anschließend reduziert sich beispielsweise durch das französische System die Differenz zwischen einem vollelektrischen VW ID.3 und einem fossilen VW Golf auf 2.900 Euro. In Norwegen umfasst die Ausgestaltung des Bonus-Malus-Systems unter anderem den Erlass der Mehrwertsteuer beim Neukauf von E-Autos, wodurch sich eine merkliche von E-Autos gegenüber Verbrennern ergibt. Exemplarisch führt dies dazu, dass ein vollelektrischer ID.3 über 10.000 Euro günstiger ist als ein fossiler Golf (siehe Abb. 8). In Norwegen machten E-Autos in 2023 82 % aller neuzugelassenen Pkw aus.

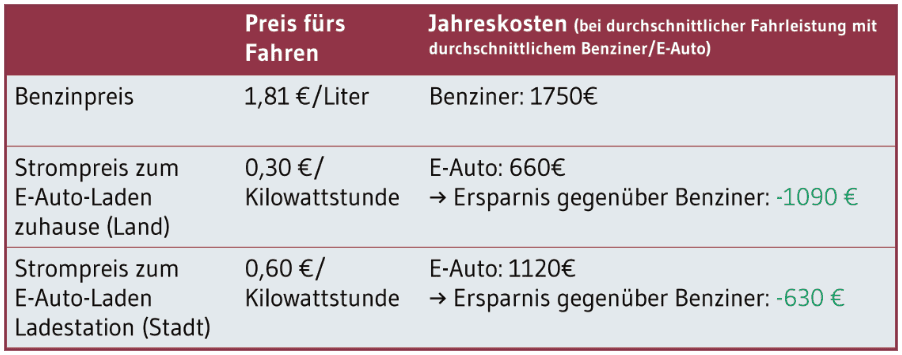

Option 3 CO2-Bepreisung: Durch einen CO2-Preisaufschlag wird Sprit teurer, was die Kostenvorteile der Nutzung von E-Autos im Vergleich zu Verbrennern stärkt. Exemplarisch ergibt sich bei einer vereinfachten Kostenrechnung und einer durchschnittlichen Jahresfahrleistung für ein durchschnittliches E-Auto eine jährliche Kostenersparnis von ungefähr 1.100 Euro (beim Laden des Fahrzeugs zuhause) beziehungsweise gut 600 Euro (beim Laden an einer öffentlichen Ladesäule) im Vergleich zu einem Verbrenner mit Benzin bei gleicher Jahresfahrleistung (siehe Abb. 9).

Quelle: eigene Darstellung

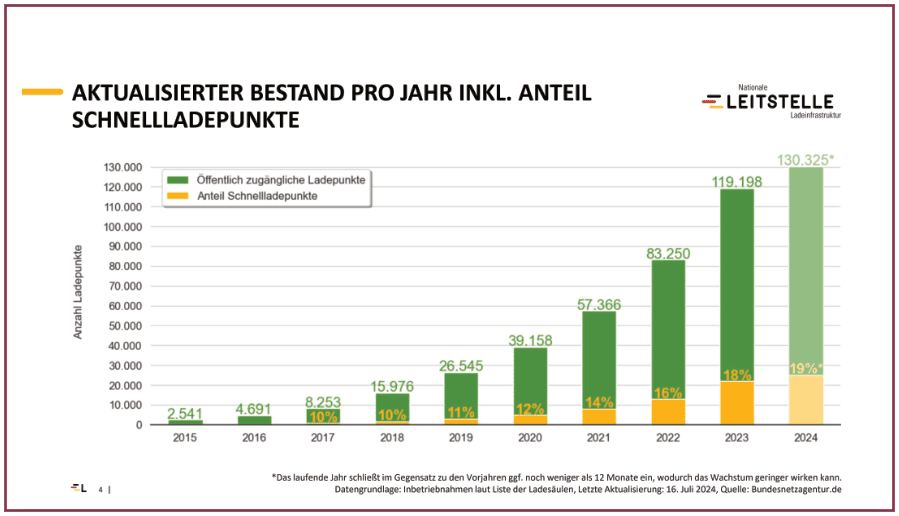

Option 4 Ausbau und Förderung von Ladesäulen: Potenzielle Käuferinnen und Käufer von E-Autos warten auf eine bessere Ladeinfrastruktur und Energieversorger auf mehr E-Autos. Diese beidseitige Wartehaltung hemmt die Verbreitung, was der Staat durch die Förderung öffentlicher Ladesäulen mindern kann. Bis 2024 wurden über 100.000 Ladepunkte ausgebaut, wovon circa ein Viertel staatlich gefördert wurde.

Quelle: Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, Bundesnetzagentur.de

3.3 Mobilitätswende

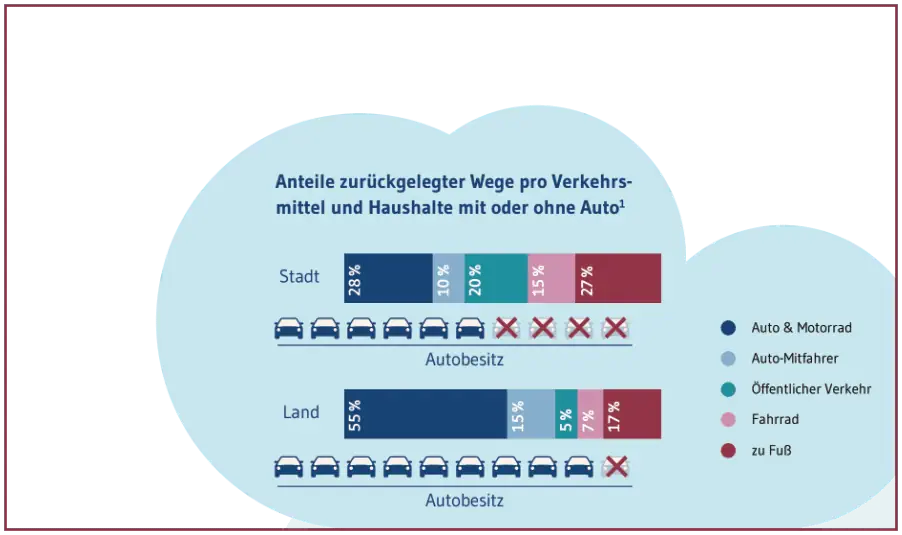

Auch die Vermeidung von motorisiertem Individualverkehr und Verlagerung auf andere Verkehrsmittel wie den öffentlichen Verkehr spielen für die Verkehrswende eine bedeutende Rolle. Durch sie können Emissionen reduziert, Ressourcen gespart und öffentlicher Raum für alternative Nutzung zugänglich gemacht werden. Der Pkw bleibt aber aktuell noch bei der Verkehrsmittelwahl dominant (siehe Abbildung 11), insbesondere in ländlichen Regionen.

Quelle: Nobis und Kuhnimhof (2018): Mobilität in Deutschland

Um die Mobilitätswende voranzubringen kommen zahlreiche Politikmaßnahmen in Betracht, wovon die folgenden auf der Bürgerkonferenz vorgestellt und diskutiert wurden.

Option 1 Preise für Nutzung von Bus und Bahn senken: Geringere Preise oder sogar die kostenlose Nutzung sollen dazu führen, dass mehr Menschen Bus und Bahn fahren und der motorisierte Individualverkehr reduziert wird. Beispiele für Deutschland sind das 9€-Ticket und das Deutschlandticket, welches bisher 49 Euro kostet und 2025 um 9 Euro auf 58 Euro erhöht wurde. In Luxemburg sind seit 2020 alle Bussen und Bahnen kostenlos. Studien zeigen, dass diese Vergünstigungen zu reduziertem Autoverkehr und verminderten CO2-Emissionen führen (Amberg und Koch 2024, Eibinger und Fernando et al. 2024).

Option 2 Infrastruktur ausbauen: Bessere Infrastruktur und Mobilitätsangebote, wie zum Beispiel eine höhere Taktung der Bahn, mehr neue Züge, Netzausweitung oder sichere Radwege, machen Alternativen zum Auto attraktiver. Deshalb ist es wichtig, alternative Infrastrukturen auszubauen. Studien zeigen, dass eine verbesserte Taktung von Zügen oder die Erweiterung von U- und S-Bahnnetzen Wege mit dem Auto reduzieren können (Vgl. Lalive et al. 2018, Gonzalez-Navarro und Turner 2018).

Option 3 Preise für die Nutzung des Autos erhöhen und Einnahmen nutzen, um Preissenkung im öffentlichen Verkehr oder Infrastrukturinvestitionen zu finanzieren: Hier kommen verschiedene Möglichkeiten in Betracht. Zum Beispiel werden durch einen CO2-Preis fossile Kraftstoffe wie Benzin und Diesel teurer, wodurch finanzielle Anreize entstehen, auf klimafreundliche Alternativen umzusteigen. In Schweden gilt zum Beispiel seit 1991 ein CO2-Preis, der seitdem schrittweise ansteigt und heute Benzin um 32 Cent auf den Preis pro Liter verteuert. Studien (vgl. Andersson 2019) zeigen, dass der CO2-Preis zu einer Reduktion der CO2-Verkehrsemissionen in Schweden geführt hat.

Weitere Möglichkeiten, um lokal die Nutzung von Pkw weniger attraktiv zu gestalten und eine Verlagerung zu motivieren, sind die Einführung einer City-Maut oder die Erhöhung von Parkgebühren. In London und Stockholm gilt eine City-Maut, deren Einnahmen zur Ausweitung des Bus- und Bahnverkehrs, für neue Buslinien und für neue Park-and-Ride Möglichkeiten genutzt wurden. Diese Politik führte zu einer Reduktion des Autoverkehrs und einer verstärkten Nutzung von Bahn, Bus und Rad (Anas und Lindsey 2011).

4. Bürgerperspektiven auf vorgestellte Politikmaßnahmen im Verkehr

4.1 Ablauf und Methoden des Themenplenums

Der Themenstrang Verkehr teilte sich in fünf Kleingruppen, die jeweils gemeinsam mit einer Moderatorin oder einem Moderator an einem Tisch saßen. Zur Einführung wurden die Teilnehmenden gebeten, sich mit Farbkarten zu verschiedenen Aussagen rund um die Antriebswende zu positionieren. Unter anderen wurde gefragt, ob die Teilnehmenden einen Verbrenner, E-Auto, Hybrid oder gar kein Auto besitzen. Welche Rolle der Preis eines E-Autos für die Kaufentscheidung spiele, war ebenfalls eine Frage zu der sich die Teilnehmenden positionieren sollten. Bevor es in die moderierte Kleingruppenarbeit ging, gab es einen kurzen fachlichen Input von Dr. Nicolas Koch, Leiter des Policy Evaluation Lab am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (siehe Kapitel 3).

Zu Beginn diskutierten alle Gruppen dieselbe Fragen: Was glauben Sie, hindert Menschen aktuell daran, auf ein E-Auto umzusteigen und welche Förderungen und Sanktionen braucht es, um sich statt für den Kauf eines Verbrenners für ein E-Auto zu entscheiden? Anschließend tauschten sich einzelne Kleingruppen zu verschiedenen Unterfragen der Förder- und Sanktionsthematik aus. In einem zweiten Teil der Deliberation wurden die Teilnehmenden gebeten, sich zu Aussagen zur Mobilitätswende zu positionieren. Anschließend gab es einen zweiten fachlichen Input zu den Effekten des Deutschlandtickets und die Rolle von Preisen für die ÖPNV-Nutzung im Allgemeinen. Danach wurden die Teilnehmenden erneut dazu eingeladen, zu den Themen Deutschlandticket und weitere Infrastruktur/Mobilitätsangebote zu diskutieren. Abschließend wurden die formulierten Top-Argumente der moderierten Kleingruppen im Plenum vorgestellt.

4.2 Ergebnisse Antriebswende

4.2.1 Warum sich Mensch kein E-Auto anschaffen

Ob Menschen von einem Verbrenner auf ein E-Auto umsteigen, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Rahmen der ersten Deliberationsrunde identifizierten die Teilnehmenden in Kleingruppendiskussionen diverse Barrieren, die potenzielle Käuferinnen und Käufer vom Erwerb eines Elektroautos abhalten könnten. Diese Hemmnisse wurden anschließend nach ihrer wahrgenommenen Relevanz priorisiert. Die resultierende Rangfolge spiegelt die gemeinsame Einschätzung der Teilnehmenden wider und bietet Einblicke in die wichtigsten Bedenken und Hindernisse bei der Adoption von Elektrofahrzeugen. An erster Stelle stehen die Anschaffungskosten und Finanzierungsfragen. Der Kaufpreis von E-Autos liegt oft deutlich über dem vergleichbarer Verbrennermodelle, was die Mehrheit der Teilnehmenden als erhebliche Hürde wahrnehmen. Eng damit verbunden sind Unsicherheiten über mögliche Zuschüsse und Förderprogramme sowie über den Wiederverkaufswert und technologische Weiterentwicklungen. Die Teilnehmenden verwiesen in diesem Kontext auf die jüngsten Entwicklungen in der Förderpolitik für Elektrofahrzeuge. Besonders hervorgehoben wurde die abrupte Beendigung des Umweltbonus Ende 2023, die durch einen Mangel an Haushaltsmitteln verursacht wurde. Diese Situation entstand infolge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts, welches die geplante Umwidmung von Corona-Hilfsgeldern in den Klima- und Transformationsfonds für verfassungswidrig erklärte. Dieses Ereignis verdeutlichte die Unsicherheiten in der Förderlandschaft und trug zur Verunsicherung potenzieller E-Pkw-Interessenten bei. Weitere wirtschaftliche Bedenken erstrecken sich auf die Unsicherheit über die Strompreisentwicklung und die potenziell hohen Kosten für Batterieersatz oder Reparaturen. Eine zusätzliche Herausforderung ist der noch relativ kleine Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge. Er führt zu vergleichsweise höheren Anschaffungskosten für gebrauchte E-Autos und schränkt die Auswahlmöglichkeiten für potenzielle Käufer ein. Diese Situation mindert die Flexibilität beim Fahrzeugerwerb und kann ein weiteres Hindernis für den Umstieg auf Elektromobilität darstellen.

Zwar bestand zwischen der Mehrheit der Teilnehmenden Konsens zur hohen Bedeutung des Preises, die Diskussion um die Umweltverträglichkeit und Unsicherheiten zur Technologie nahm jedoch einen größeren Raum auf der Bürgerkonferenz ein. Die Teilnehmenden äußerten Bedenken hinsichtlich der Rohstoffgewinnung, insbesondere bei Lithium, und der Entsorgung der Batterien. Die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur, vor allem in ländlichen Regionen, aber auch bei Auslandsreisen wurden ebenfalls als hinderlich genannt. Lange Ladezeiten im Vergleich zum schnellen Tankvorgang bei Verbrennern verstärken diese Bedenken. Auch erklärten die Teilnehmenden, dass nur wenige Menschen die Möglichkeit haben, zu Hause und am Arbeitsplatz zu laden. So erstaunt es nicht, dass bisher vor allem Eigenheimbesitzende ein E-Auto angeschafft haben (HUK E-Barometer 2024). Verbunden mit dem Misstrauen zur ausreichenden Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur sind Bedenken zur Reichweite von E-Autos. Obwohl die durchschnittliche tägliche Fahrleistung der meisten Autofahrenden deutlich unter der Reichweite moderner E-Pkws liegt, bleibt die Sorge vor unzureichender Reichweite ein wichtiger Faktor in der Kaufentscheidung. Die Teilnehmenden hinterfragten zudem, ob es zukünftig weitere technische Entwicklungen wie Wasserstoffautos als Alternative oder bessere E-Autos geben wird, auf die es sich zu warten lohnt.

Psychologische Faktoren wie die Angst vor neuer Technologie, Technikskepsis und die Befürchtung, die Bedienung nicht zu beherrschen, wurden ebenso in der Diskussion genannt. Auch Sicherheitsaspekte wurden thematisiert, beispielsweise die Gefahr durch brennende Batterien und die Versorgungssicherheit des Stromnetzes bei zunehmender E-Auto-Nutzung. Zudem wurde ein Mangel an transparenter Information und Aufklärung beklagt, der zu Verunsicherung bei potenziellen Käufern führt. Auch kulturelle und traditionelle Aspekte beeinflussen die Entscheidung gegen E-Autos, wie die Teilnehmenden hervorhoben. Der Verbrennungsmotor wird teilweise als Kulturgut gesehen und ist mit seiner wirtschaftlichen Bedeutung „fast Teil der deutschen Identität“, wie die Teilnehmenden festhielten. Dazu zählt auch die Rolle des Autos als Statussymbol, welches bei E-Autos nicht gegeben sei.

Praktische Überlegungen wie die begrenzte Auswahl an familientauglichen Modellen oder die eingeschränkte Campingtauglichkeit wurden als Gründe mitgenannt, auch wenn sie für die Mehrheit nicht unbedingt von hoher Bedeutung sind.

Diese vielfältigen Vorbehalte zeigen, dass die Akzeptanz von E-Autos weiterhin von einem komplexen Zusammenspiel technischer, wirtschaftlicher, kultureller und psychologischer Faktoren abhängt. Um die Verbreitung von E-Autos zu fördern, müssen diese Vorbehalte adressiert und durch gezielte Maßnahmen und Aufklärung abgebaut werden. Ein Teilnehmer betonte beispielsweise, dass viele seiner Bedenken durch die Nutzung eines beruflich zur Verfügung gestellten E-Autos abgebaut wurden.

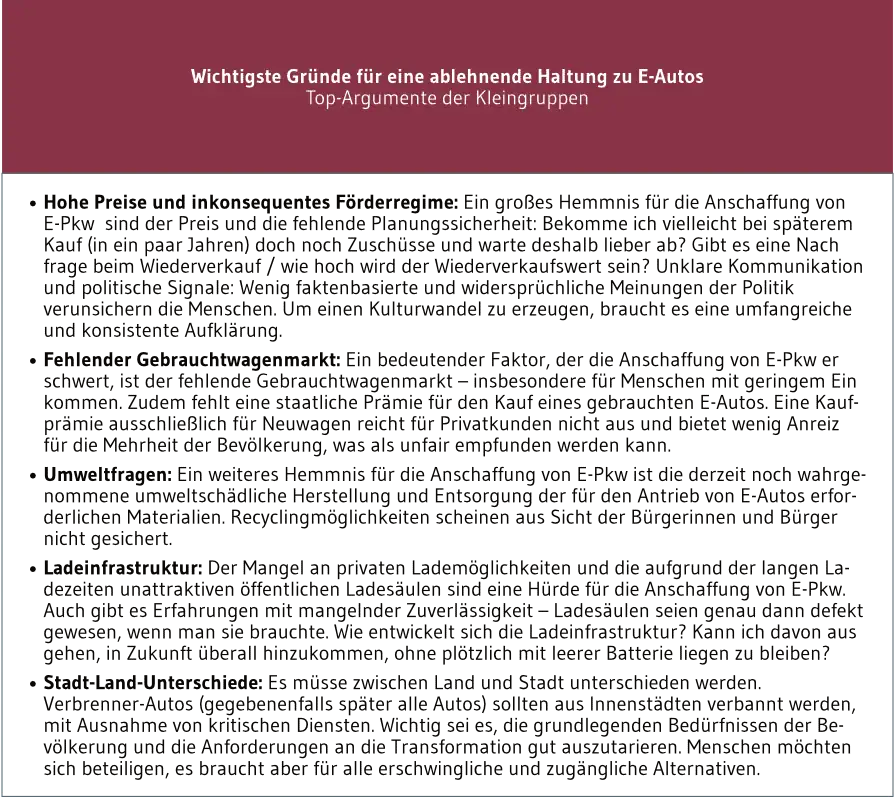

Auf die Frage, welche die wichtigsten Gründe für eine ablehnende Haltung zu E-Autos sind und dementsprechend adressiert werden müssen, formulierten die Gruppen folgende mehrheitlich unterstützte Top-Argumente:

4.2.2 Wie kann der Kauf von E-Autos stärker angereizt werden? Zur Rolle von Förderungen und Sanktionen

In der nächsten Deliberationsrunde wurde die Frage erörtert, welche Förderungen und/oder Sanktionen es aus Sicht der Teilnehmenden braucht, um sich statt für den Kauf eines Verbrenner-Autos für einen E-Pkw zu entscheiden. Wie in Kapitel 3 ausgeführt, wurden dazu vier Politikmaßnahmen vorgestellt:

- Kaufprämie als Zuschuss, um Kaufpreisunterschiede zwischen Verbrennern und vergleichbaren E-Pkw auszugleichen,

- Kfz-Steuer beziehungsweise Bonus/Malus, um den Kauf von E-Autos mit einem Zuschuss oder Steuernachlass zu belohnen (= Bonus) und gleichzeitig den Kauf eines Verbrenners je nach Höhe der CO2-Emissionen beispielsweise über die Zulassungssteuer zu verteuern (Malus),

- CO2-Preis, der die Nutzung eines Verbrenner-Autos durch die Verteuerung von fossilen Kraftstoffen unattraktiver macht,

- Förderung der öffentlichen Ladeinfrastruktur, um Nutzungsbarrieren wie Bedenken hinsichtlich der Reichweite und Lademöglichkeiten von E-Autos abzubauen.

Zu diesen Maßnahmen wurden Pro- und Contra-Argumente identifiziert und anschließend deren Relevanz für die Kaufentscheidung bewertet. Die Ergebnisse der Vorher- Nachher-Befragung fließen in die Synthese ein.

Kaufprämie

In Bezug auf eine Kaufprämie hoben die Teilnehmenden in der Deliberation hervor, dass sie einen starken Anreiz für den Kauf eines E-Pkw darstellt. Die dadurch gesteigerte Nachfrage kann zu Skaleneffekten in der Produktion führen, was die Teilnehmenden ebenfalls positiv bewerteten. Andererseits gab es auch Kritik: Da sie sich nur auf Neuwagen bezieht, lässt sie den Gebrauchtwagenmarkt außer Acht, was soziale Ungleichheiten verstärken könnte. Des Weiteren fragten die Teilnehmenden nach der gerechten Verteilung öffentlicher Mittel, da die Kaufprämie aus Steuergeldern finanziert würde und bisher eher Gutverdienende davon profitieren. Wenn wir weniger Autos auf den Straßen wollen, sollte eher der öffentliche Verkehr gefördert werden, erklären die Teilnehmenden. Grundsätzlich würde aber eine verlässliche Kaufprämie dazu beitragen, in den „vorherrschenden unsicheren Zeiten wichtige Kaufentscheidungen zu stärken“ (Zitat Gruppe 2) und die Glaubwürdigkeit langfristiger politischer Ziele zu untermauern.

Vorher-Nachher-Befragung

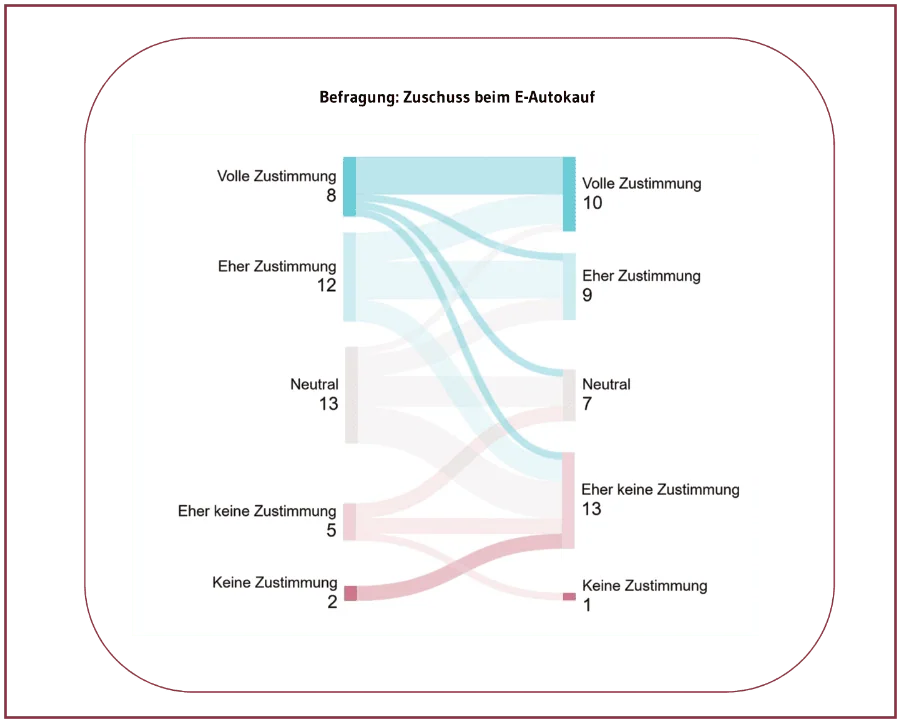

In der Vorher-Nachher-Befragung wurden die Teilnehmenden auf einer fünfstufigen Likert-Skala nach ihrer Zustimmung zur Frage gebeten: „Der Staat sollte dafür sorgen, dass E-Autos durch Zuschüsse beim Kauf günstiger sind als vergleichbare Verbrenner.“ (siehe Abb. 12). Während vor der Konferenz 20 Personen (eher) einer Kaufprämie zustimmten, waren es danach nur noch 19 Personen. Die Anzahl ablehnender Personen verdoppelte sich von sieben vor der Konferenz auf 14 nach der Konferenz. 14 Personen waren vor der Konferenz unentschlossen oder ambivalent. Diese Anzahl halbierte sich auf 7.

Gleichbleibende Bewertungen wurden unter anderem mit folgenden Argumenten begründet:

Befürwortende (d.h. (eher) Zustimmung):

- „Ohne Anreiz beim Preis findet kein Umdenken statt.“

- „Damit mehr Menschen E-Autos fahren können, muss der Kauf unterstützt werden, insbesondere für Familien.“

- „Es wird mehr Menschen überzeugen auf E-Autos umzusteigen.“

- „Politik muss die Leitlinien für die wirtschaftliche Ausrichtung vorgeben, wenn man dem Klimawandel Einhalt gebieten will. ‚Wirtschaf‘“ wird sonst solange das Pferd reiten bis auch der letzte Euro mit klimaschädlicher Technologie verdient ist.“

- „Die Preisunterschiede zu Verbrennern sind zu groß. Es braucht einen Anreiz.“

dass E-Autos durch Zuschüsse beim Kauf günstiger

sind als vergleichbare Verbrenner.“ (n=40)

Quelle: eigene Darstellung

Unentschlossene (d.h. teils/teils):

- „Folgekosten müssen mitberücksichtigt werden.“

- „E-Autos sind neu und der Umstieg muss für diese neue Technologie erleichtert werden. Die Anschaffungskosten sind sehr hoch im Vergleich zu Verbrennern. Die Förderung ist eine solide Option. Die unklar kommunizierte Regelung zur Abschaffung des Zuschusses ist ein Problem und verunsichert mich. Ich weiß nicht wann der beste Zeitpunkt ist, mir ein E-Auto zu kaufen.“

- „Es besteht die Gefahr, dass Zuschüsse abgeschöpft werden.“

Ablehnende (d.h. (eher) keine Zustimmung):

- „Ich bin von E-Autos nicht ganz überzeugt.“

- „Es gibt genug Autos. Es sollte lieber in den ÖPNV investiert werden.“ (mehrfach)

Insgesamt haben 24 Personen ihre Position im Vorher-Nachher-Vergleich verändert. Davon sehen 12 Personen eine Kaufprämie negativer und 12 Personen positiver. Die überwiegenden Veränderungen sind einstufig auf einer 5-stufigen Likert-Skala, das heißt Positionsänderungen erfolgten zum Beispiel von „stimme voll und ganz zu“ zu „stimme eher zu“ oder von „teil/teils“ zu „stimme eher nicht zu“ (siehe Tabelle). Aber es gab auch Positionswechsel von Zustimmung zu Ablehnung.

Veränderte Bewertungen der Kaufprämie wurden wie folgt begründet:

Befürwortende (von teils/teils zu (eher) Zustimmung):

- „Kaufprämien sind ein Kaufanreiz und fördern den Markthochlauf.“ (mehrfach)

- „Sie unterstützen die Erreichung politischer Ziele in finanziell angespannten Zeiten.“

- „Es sollten mehr Menschen die Möglichkeit haben, ein E-Auto zu kaufen, nicht nur einkommensstarke.“

Unentschlossene (von (eher) Ablehnung oder von (eher) Zustimmung zu teils/teils):

- „Es müsste auch eine Kaufprämie für den Gebrauchtwagenmarkt geben.“ (mehrfach)

- „Zuschüsse sind erst sinnvoll bei ausreichender Ladeinfrastruktur.“

- „Die Finanzierung ist langfristig schwierig und hat vor allem Vorteile für Unternehmen.“

- „Es müsste diesen Zuschuss immer geben, nicht nur für einen bestimmten Zeitraum oder bis das Budget aufgebraucht ist. Man sollte lieber die natürliche Preisentwicklung wirken lassen.“

Ablehnende (von (eher) Zustimmung zu (eher) Ablehnung):

- „Menschen, die sich ein Auto leisten können, werden bevorzugt. Wo ist der Mehrwert für die Gesellschaft?“

- „Langfristig ist das nicht lösungsorientiert. Man muss umsteigen wollen.“

- „Eine Kaufprämie kann zwar helfen, schafft aber Mitnahmeeffekte.“

- „Die Preisgestaltung liegt auch bei den Herstellern, die die Kaufprämie ausnutzen könnten.“

- „E-Autos sind nicht nachhaltig.“

- „Die Finanzen sollten lieber in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs gesteckt werden.“

Quelle: eigene Darstellung

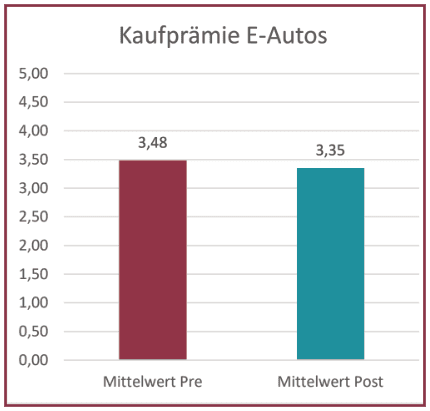

Eine Mehrheit sprach sich sowohl vor als auch nach der Bürgerkonferenz für eine Kaufprämie aus, jedoch nahm die Beliebtheit nach der Konferenz leicht ab (siehe Abb. 13). Auch wurden im Nachgang mehr Gründe für die Ablehnung hinzugefügt, wie zum Beispiel die Verantwortung der Hersteller für die Preisgestaltung und Gerechtigkeitsfragen. Die Perspektiven der Teilnehmenden weisen darauf hin, dass eine Kaufprämie weitere Zustimmung gewinnen könnte, wenn diese mehr Menschen zugutekommt, zum Beispiel auch einkommensschwächeren Haushalten, ein finanzieller Anreiz für den Gebrauchtwagenmarkt entwickelt sowie die Ladeinfrastruktur weiter ausgebaut wird.

Bonus-Malus

Eine Kfz-Steuer mit einem Bonus-Malus-Prinzip wurde von den Teilnehmenden aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Befürwortet wurde das damit adressierte Verursacherprinzip, indem es Fahrzeuge mit höherem CO2-Ausstoß stärker besteuert und umweltfreundlichere Modelle begünstigt. Durch den Zuschuss schafft das Prinzip außerdem aus Sicht der Teilnehmenden einen starken finanziellen Anreiz für den Umstieg auf emissionsärmere Fahrzeuge. Andererseits sahen die Teilnehmenden auch eine Reihe sozialer Herausforderungen. Da sich finanzschwache Haushalte häufig ältere und weniger effiziente Fahrzeuge aufgrund geringerer Preise zulegen, würden sie benachteiligt. Denn selbst mit einem Zuschuss sind E-Pkws mit den derzeitigen Preisen für die wenigsten Menschen erschwinglich. Zudem werden Menschen belastet, die aus beruflichen oder persönlichen Gründen auf leistungsstärkere Fahrzeuge angewiesen sind, so die Teilnehmenden. Aus fiskalischer Sicht ist ein Bonus-Malus-System für den Staat attraktiv, da im Vergleich zu reinen Kaufprämien für Elektrofahrzeuge nicht nur Ausgaben, sondern auch Einnahmen generiert werden, die sich bestenfalls ausgleichen. Aus akzeptanzpolitischer Sicht warnten die Teilnehmenden allerdings vor der Wirkung eines Malus, da es als Bestrafung wahrgenommen werden könnte, aber „Menschen werden nicht gern bestraft“ wie eine Gruppe unterstrich.

Vorher-Nachher-Befragung

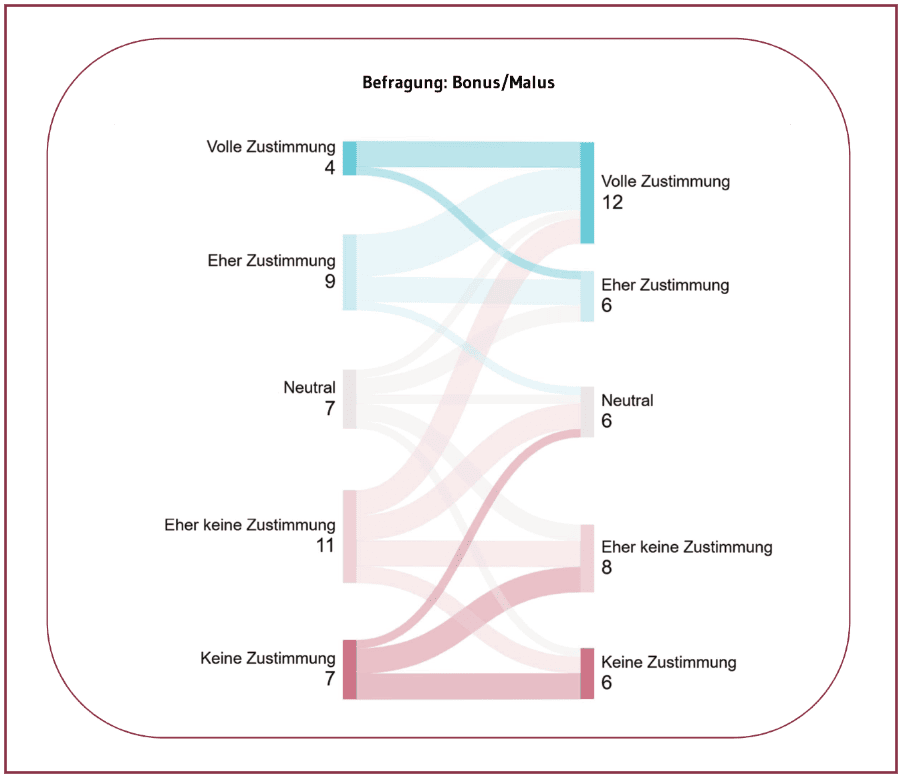

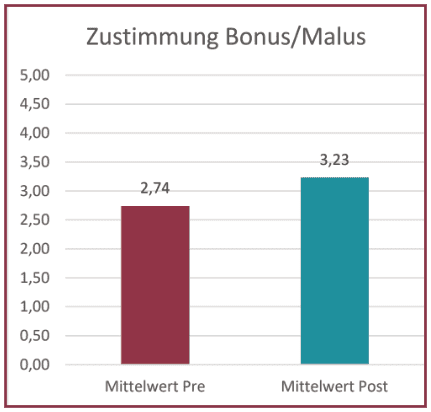

In der Vorher-Nachher-Befragung wurden die Teilnehmenden gebeten, folgende Aussage zu bewerten: Der Staat sollte die Steuern für Verbrenner erhöhen und die Steuern für E-Autos senken, damit E-Autos günstiger sind als vergleichbare Verbrenner. Vor der Deliberation lehnte die Mehrheit der Befragten diese Aussage ab – 18 Personen stimmten (eher) nicht zu. Nach der Deliberation kehrte sich dieses Verhältnis um: 18 Personen unterstützten die Aussage (eher) (siehe Abb. 14). Zwölf Teilnehmende behielten ihre ursprüngliche Meinung bei.

Gleichbleibende Bewertungen wurden unter anderem mit folgenden Argumenten und Bedingungen begründet:

Befürwortende (d.h. (eher) Zustimmung):

- „Anreiz zum Kauf eines E-Autos ist höher (als bei der Kaufprämie).“ (mehrfach)

- „Weniger Umweltbelastung.“

- „Die Erhöhung sollte unter Berücksichtigung der finanziellen Belastbarkeit von Personen erfolgen – automobile Mobilität darf nicht nur einkommensstarker Bevölkerung vorbehalten sein.“

Unentschlossene (d.h. teils/teils):

- „Steuern dürfen für Einkommensschwache mit älteren Verbrennern nicht zu Problemen führen.“

- „Sie können nur lenkend wirken, wenn E-Autos auch günstig und/oder gebraucht verfügbar sind und die Modellpolitik der Hersteller dem Bedarf entspricht.“

Ablehnende (d.h. (eher) keine Zustimmung):

- „Ich finde, dass man damit den Mittelstand und alles, was darunter ist, benachteiligt. Besser wäre, wenn Verbraucher aus eigenem Interesse und eigener Motivation umsteigen würden.“

- „Die Menschen würden trotzdem ihre Autos weiter finanzieren. Damit würden Menschen, die sich kein E-Auto leisten können, oder ihren gebrauchten Verbrenner fahren, bestraft werden.“ (mehrfach)

- „Es gibt immer noch ‚Niedrigverdiener‘, die sich keine teuren Autos leisten können und auf günstige und gebrauchte Verbrenner angewiesen sind.“

- „Ungleichbehandlung.“

Steuern für Verbrenner erhöhen und die Steuern für

E-Autos senken, damit E-Autos günstiger sind als

vergleichbare Verbrenner.“ (n=38) Quelle: eigene Darstellung

Insgesamt haben 27 Personen ihre Position im Vorher-Nachher-Vergleich verändert. Davon sehen 9 Personen ein Bonus-Malus-System nach der Deliberation negativer und 18 Personen positiver, mit ein- oder zweistufigen Veränderungen auf der fünftstufigen Likert-Skala.

Veränderte Bewertungen von Bonus/Malus wurden verschiedentlich begründet:

Befürwortende (Von (eher) Ablehnung zu (eher) Zustimmung):

- „Durch die Kfz-Steuer können individuelle Fahrzeugtypen stärker belastet werden. Luxus-Autos sollen eine höhere Steuer bekommen.“

- „Klimaschutz muss finanziert werden.“

- „CO2-Ausstoß muss gesenkt werden.“

- „Kosten von E-Autos sinken stärker im Vergleich zu Verbrennern, was sie attraktiver macht.“ (mehrfach)

Unentschlossene (von (eher) Ablehnung zu teils/teils):

- „Das bedeutet eine Benachteiligung von Menschen, die auf leistungsstarke Autos angewiesen sind.“

- „Besser wäre es, insgesamt weniger Auto fahren.“

- „Es braucht Zeit für die Umstellung.“

- „Ich sehe die Herstellung und Entsorgung von Batterien immer noch als problematisch an.“

- „Im Sinne der Nachhaltigkeit sollten Verbrenner eher noch eine Weile gefahren werden, um Ressourcen zu sparen.“ („Was vorhanden ist, muss nicht neu produziert werden.“)

Ablehnende (von teils/teils zu mehr Ablehnung):

- „Gelder sollten besser für die Mobilitätswende und zukunftsorientierte Verkehrssysteme ausgegeben werden.“

- „Das Bonus-Malus-System ist nicht sozial gerecht.“

- „Steuern sind bereits hoch.“

Quelle: eigene Darstellung

Das Bonus-Malus-System hat durch die Deliberation stark an Zustimmung gewonnen (siehe Mittelwert Abb. 15) und schnitt nach der Deliberation im Zustimmungswert in etwa wie die Kaufprämie ab. Hierzu muss angemerkt werden, dass die genaue Ausgestaltung und Höhe des Bonus und Malus nicht besprochen wurde. Es wird vermutet, dass die Zustimmung hier je nach Ausgestaltung positiver oder negativer ausfallen könnte. Ebenfalls ist davon auszugehen, dass einige Personen das Politikinstrument anders verstanden haben als es vorgestellt wurde. Ablehnenden Argumente thematisieren eher eine dauerhafte Steuer, die die Nutzung alter Verbrenner benachteiligt als eine einmalige Steuer beim Autokauf (zum Beispiel: Damit würden Menschen, die […] ihren gebrauchten Verbrenner fahren, bestraft werden.).

CO2-Preis

Die Teilnehmenden diskutierten auch die Frage, ob ein CO2-Preis einen Kaufanreiz für E-Pkw darstellt. Die daraus resultierende Erhöhung der Kraftstoffpreise steigere aus Sicht der Teilnehmenden einerseits die Attraktivität von E-Autos, da sie die Betriebskosten von Verbrennern im Vergleich erhöht und somit einen wirtschaftlichen Anreiz für den Umstieg schafft. Positiv hoben die Teilnehmenden auch hervor, dass die dadurch generierten Einnahmen gezielt in den Ausbau der Ladeinfrastruktur oder in Kaufprämien für E-Autos investiert werden könnten, was den Übergang zur Elektromobilität weiter beschleunigen könnte. Andererseits wiesen die Teilnehmenden auch auf die sozialen Risiken hin, die besonders hart jene Bevölkerungsgruppen betrifft, die auf ihren Verbrenner angewiesen sind, wenig Einkommen zur Verfügung haben und nicht ohne Weiteres auf ein E-Auto umsteigen können. Handwerker, Pflegekräfte und Menschen mit geringem Einkommen, insbesondere in ländlichen Gebieten mit mangelhaftem öffentlichen Nahverkehr, würden unverhältnismäßig belastet. Ein CO2-Preis führe nicht zwingend dazu, dass mehr E-Autos gekauft werden, so die Meinung der Teilnehmenden. Hohe Anschaffungskosten und Strompreise an öffentlichen Ladesäulen stellen hier ein Hemmnis dar. Darüber hinaus sei zu befürchten, dass ein hoher CO2-Preis auch zu einem Anstieg der Lebensmittelpreise und anderer Produkte sowie der Preise für Dienstleistungen wie Handwerk oder Pflege führe. Das sei in Zeiten von Inflation aus Sicht der Teilnehmenden problematisch und nicht förderlich für die soziale Gerechtigkeit. Dass durch einen hohen CO2-Preis weniger Auto gefahren wird und öffentliche Verkehrsmittel attraktiver werden, finden die Teilnehmenden eher wahrscheinlich und grundsätzlich gut für die Umwelt. Vor diesem Hintergrund wurde vorgeschlagen, die Effektivität des CO2-Preises mit Maßnahmen für mehr Planungssicherheit sowie sozialen Ausgleich zu kombinieren.

Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur

Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur zur Förderung der E-Mobilität war weniger umstritten unter den Teilnehmenden. Sie befürworteten grundsätzlich, dass mehr und flexiblere Lademöglichkeiten zu einer Akzeptanzsteigerung führen. Eng damit verknüpft war die Forderung, dass mehr staatliche Förderung für den Ausbau notwendig sei. Der Mangel an privaten Lademöglichkeiten und die langen Ladezeiten seien ein wesentliches Hemmnis für den Umstieg auf E-Mobilität. Einige Teilnehmende setzten sich kritisch mit der Frage auseinander, durch wen der Ausbau der Ladeinfrastruktur primär erfolgen sollte und sahen wenig Nutzen im verstärkten Ausbau durch den Staat. Es seien mehr private Ladesäulen nötig.

Maßnahmen-Mix für die Antriebswende

Schließlich diskutierte eine Gruppe die Frage nach einer bevorzugten Einzelmaßnahme versus eines Maßnahmen-Mixes. Die Teilnehmenden favorisierten einen sozial gerechten Mix aus einer Kaufprämie, die E-Autos für möglichst viele Menschen erschwinglich macht sowie dem Ausbau der Ladeinfrastruktur. Insbesondere im ländlichen Raum müsste die Ladeinfrastruktur verbessert und die Kosten für öffentliches Laden reduziert werden.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die verschiedenen Maßnahmen in ein durchdachtes, umfassendes Konzept zur Förderung der Antriebswende eingebettet werden müssen. Ihre Umsetzung erfordert eine sorgfältige Abwägung zwischen ökologischen Zielen, sozialer Gerechtigkeit und finanzieller Tragfähigkeit. Flankierende Maßnahmen sind nötig, um Härtefälle abzufedern und einen fairen Übergang zur Elektromobilität zu ermöglichen, der alle Bevölkerungsgruppen mitnimmt.

Zudem wünschen sich die Teilnehmenden eine bürgernahe und konsistente Kommunikation, die Sorgen ernst nimmt und vermittelt, dass E-Mobilität eine attraktive Zukunftsoption für die gesamte Gesellschaft sein kann – wenn sie richtig gestaltet wird. So können auch Bürgerinnen und Bürger mit mehr Vertrauen zukunftsweisende Entscheidungen treffen.

4.2.3 Einordnung in Befragungsstudien Antriebswende

Die Bürgerdeliberation verfolgt zwar als Zielsetzung keine statistische Repräsentativität. Dennoch ähneln sich die Schlüsse der Teilnehmenden in weiten Teilen Studien, die auf repräsentativen Umfragen zur E-Mobilität beruhen. Der acatech Mobilitätsmonitor (2024), der DAT Report (2024) sowie eine Statista Umfrage (2024) veranschaulichen, dass die Anschaffungskosten ein zentraler Faktor für den Kauf eines E-Pkw sind. In allen drei Studien ist der Preis das größte Hindernis oder wird von den befragten Bürgerinnen und Bürgern hinter Fragen der Reichweite von E-Pkw als zweitwichtigster Grund genannt, der gegen ein E-Auto spricht. Parallel zu den Bedenken, die die Teilnehmenden der Bürgerdeliberation mit Hinblick auf die Reichweite von E-Pkw und die Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur genannt haben, wurden diese Hürden auch von den in der Studie befragten Personen als zentral verstanden. Der acatech Mobilitätsmonitor (2024) verdeutlicht, dass 60 % der Befragten die Reichweite für zu geringhalten, 57 % zu wenige Ladestationen und 50 % zu lange Ladezeiten beklagen. Die Statista Umfrage kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Dabei geben 50 % die Reichweite, 40 % die erforderliche Zeit zum Aufladen und 37 % den Mangel an öffentlicher Ladeinfrastruktur als Hindernisse für den Kauf eines E-Autos an. Ähnlich zu den in der Bürgerdeliberation geäußerten Vorbehalten im Hinblick auf die Umweltverträglichkeit der Batterien spielt dieser Aspekt auch in den Umfragen von acatech und Statista eine Rolle5Acatech (2024): „Es ist fragwürdig ob Elektroautos wirklich umweltfreundlicher sind“ 59%; Statista (2024): „End-to-End-Nachhaltigkeit (Batterieherstellung u. Recycling)“ 23%.

4.3 Ergebnisse Mobilitätswende

Der zweite Baustein für Klimaneutralität im Verkehrssektor ist die Mobilitätswende, die auf die Vermeidung des motorisierten Individualverkehrs und eine Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Alternativen wie Schiene, Rad- oder Fußverkehr abzielt. Es stehen eine Reihe nationaler und kommunaler Maßnahmen für die Mobilitätswende zur Verfügung, von denen nur einige zentrale mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert wurden. Dazu zählen der Ausbau der Infrastruktur, kostengünstige Angebote im öffentlichen Verkehr sowie negative Anreize, die den Umstieg beschleunigen, zum Beispiel eine City-Maut oder höhere Parkgebühren. Am zweiten Tag wurden die Kleingruppen nach einem weiteren Input zu diesen Themen durch Dr. Nicolas Koch in zwei übergeordnete Themengruppen aufgeteilt: zwei Kleingruppen diskutierten zum Deutschlandticket, die anderen drei zu weiteren Maßnahmen wie Infrastrukturausbau und Parkgebühren versus City-Maut.

4.3.1 Anreize für den Umstieg: höhere Preise für die Autonutzung oder bessere Alternativen?

Der Einstieg für die drei Gruppen erfolgte mit der Frage, was für sie persönlich einen stärkeren Anreiz für den Umstieg auf klimafreundliche Mobilitätsformen darstellt: bessere Infrastruktur- und Mobilitätsangebote – etwa sichere Radwege und eine höhere ÖPNV-Taktung – oder höhere Kosten für die Nutzung von Pkw. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass Preiserhöhungen allein nicht ausreichen, um einen Wechsel anzuregen. Sie betonten jedoch, dass „wahre Preise“, die Umweltfolgen und CO₂-Emissionen widerspiegelten, durchaus eine Rolle spielen können, um die Attraktivität des Autos zu verringern und den Absatz zu senken. Damit eine Verteuerung gesellschaftlich akzeptiert wird, nannten sie zwei zentrale Voraussetzungen: Erstens müsse transparent gemacht werden, wofür die zusätzlichen Einnahmen verwendet werden – idealerweise für den Ausbau der öffentlichen Verkehrsinfrastruktur. Zweitens sollten Ausnahmen für körperlich eingeschränkte Menschen gelten, die auf das Auto angewiesen sind. Kritisch wurde angemerkt, dass eine Verteuerung – je nach Ausgestaltung – insbesondere einkommensschwache Gruppen belasten und bestehende soziale Ungleichheiten verstärken könnte. Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger brauche es daher zunächst attraktive Alternativen, bevor der motorisierte Individualverkehr verteuert wird. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass entsprechende Maßnahmen auf Ablehnung stoßen und Proteste auslösen (vgl. auch Kernbotschaften zur Verkehrswende aus dem ersten Deliberationsprozess in Ariadne). Um den öffentlichen Verkehr attraktiver zu machen, müsse dieser stärker ausgebaut und Tickets möglichst günstig angeboten werden. Die Teilnehmenden schlugen dafür auch die Reaktivierung alter Bahnstrecken sowie Expresslinien in Innenstädte vor. Im ländlichen Raum brauche es darüber hinaus On-Demand-Services wie Rufbusse. Auch die Sicherheit auf Bahnhöfen müsse erhöht werden. Ferner zähle dazu, die Mitnahme von Fahrrädern zu vereinfachen sowie Fahrradwege so auszubauen, dass sie klar vom Autoverkehr getrennt sind.

Vorher-Nachher-Befragung

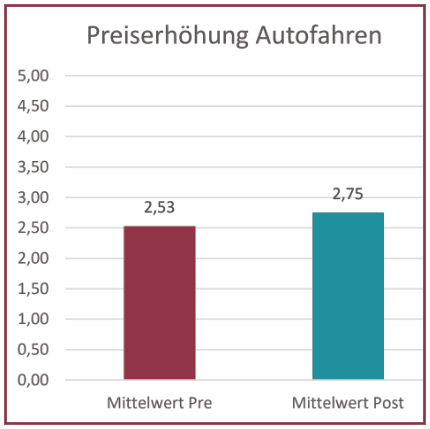

Die Teilnehmenden wurden vor und nach der Bürgerkonferenz gefragt, inwieweit sie dem Satz zustimmen: Höhere Preise für das Autofahren würden die Nutzung von Bus und Bahn attraktiver machen. Weder vor noch nach der Konferenz unterstützen die Teilnehmenden diese Aussage mehrheitlich. Zwar stieg die Zustimmung nach der Deliberation von 7 auf 9 Personen an, dennoch lehnten 21 Personen vor und 19 Personen nach der Konferenz diese Aussage eher (eher) ab. Sowohl 10 Personen vor als auch nach der Deliberation waren unentschlossen (Siehe Abb. 16)

Gleichbleibende Bewertungen wurden unter anderem mit folgenden Argumenten und Bedingungen begründet:

Befürwortende (d.h. (eher) Zustimmung): nur eine Person stimmte vor und nach der Konferenz zu, begründete dies aber nicht.

Unentschlossene (d.h. teils/teils):

- „Das allein ist für die meisten nicht machbar, da ÖPNV trotzdem teuer und viel ‚unbequemer‘ ist. Wenn Menschen nur ‚negative‘ Auswirkungen der Verkehrswende merken, sind sie weniger bereit, sie mitzutragen! Es funktioniert nur in Verbindung mit besser ausgebauten Alternativen für alle!“

- „Die Preise sind bereits hoch. Andere Anreize fördern!“

- „Das Auto wird trotzdem bewegt.“

Ablehnende (d.h. (eher) keine Zustimmung):

- „Die Bevölkerung in den ländlichen Gebieten ist auf Autos angewiesen!“

- „Der öffentliche Verkehr muss attraktiver und pünktlicher werden!“

- „Oft fehlen Verbindungen im ÖPNV. Erst wenn diese vorhanden sind und angenommen werden, kann man über Kostensteigerung im Individualverkehr nachdenken. Sonst ist nur die Folge, dass Lebenshaltungskosten steigen.“

- „Erst ÖPNV auf dem Land ausbauen. Sonst werden Menschen in ländlichen Regionen benachteiligt.“

- „Leute fahren trotzdem.“

- „Stimmt in meinem Fall nicht, da ich keinerlei Möglichkeit habe den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.“

- „Bei dem derzeitigen Zustand der Bahn erzeugt das nur zusätzlichen Ärger und Stress.“

Insgesamt haben 27 Personen ihre Position im Vorher-Nachher-Vergleich verändert. Davon sehen nach der Deliberation 10 Personen höhere Preise für das Autofahren negativer und 17 Personen positiver, mit ein- oder mehrstufigen Veränderungen auf der fünftstufigen Likert-Skala.

„Höhere Preise für das Autofahren würden die

Nutzung von Bus und Bahn attraktiver machen.“ (n=40)

Quelle: eigene Darstellung

Veränderte Bewertungen hinsichtlich der Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Verkehrs durch höhere Autofahrkosten wurden wie folgt argumentiert:

Befürwortende (von (eher) Ablehnung zu (eher) Zustimmung):

- „Mit Blick auf die skandinavischen Länder zeigt sich, dass ein höherer Preis für das Autofahren die Menschen dazu bewegt, mehr auf den ÖPNV umzusteigen. Jedoch darf man das nur mit der gleichzeitigen Erweiterung der ÖPNV-Infrastruktur umsetzen.“

- „Es braucht bessere Angebote für die Bahn, um beispielsweise mit einem Deutschlandticket ICE zu fahren.“

Unentschlossene (von (eher) Ablehnung oder (eher) Zustimmung zu teils/teils):

- „Nur wenn das Angebot des öffentlichen Verkehrs passt, andernfalls führt es nur zu höheren Kosten.“

- „Wenn der öffentliche Verkehr schlecht ausgebaut ist, muss man Auto fahren.“

- „Auf dem Land braucht man ein Auto.“

- „Die meisten würden trotz Verteuerung weiter Autofahren.“

- „Der Ausbau der Infrastruktur ist ein höherer Anreiz für den Umstieg. Menschen, die in Dörfern leben, werden aufgrund der unbequemen öffentlichen Verkehrsmittel immer noch ein eigenes Auto benötigen. Wenn die Kosten für die Nutzung eines Autos steigen, werden einkommensschwache Bevölkerungsgruppen mit Problemen konfrontiert sein.“

Ablehnende (von (eher) Zustimmung zu (eher) Ablehnung):

- „Ich glaube nicht mehr, dass das Effekte hat. Es muss eher ein positives Klima für E-Mobilität geschaffen werden.“

- „Das funktioniert nur, wenn auch das Bahnnetz besser ist.“

- „Soziale Ungerechtigkeit.“

- „Es macht Menschen wütend, sie nehmen die Kosten in Kauf und ändern ihr Verhalten trotzdem nicht.“

Quelle: eigene Darstellung

Auffallend ist, dass im Vorher-Nachher-Vergleich eine ganze Anzahl von Personen einen starken Positionswechsel von zwei bis mehr Stufen bei diesem Thema vollzogen hat. Bei den anderen Themen war dies nicht so stark ausgeprägt. Die Deliberation hat ermöglicht, Ansichten auszudifferenzieren sowie neue Erkenntnisse hinzuzugewinnen. Das sind wertvolle Ergebnisse auch für die Kommunikation von Politikmaßnahmen. Positivbeispiele aus anderen Ländern können zu einer größeren Aufgeschlossenheit führen. Ebenfalls ist die Ausdifferenzierung von Politikmaßnahmen und ihre Kombination mit anderen Maßnahmen in Bezug auf ihre erwartete Wirkung als auch die tatsächlichen Betroffenheiten von Bedeutung. Die einfache Verteuerung des Autofahrens ist als Politikmaßnahme im Mittelwert (siehe Abb. 17) die unbeliebteste der fünf abgefragten Maßnahmen – sowohl vor als auch nach der Deliberation.

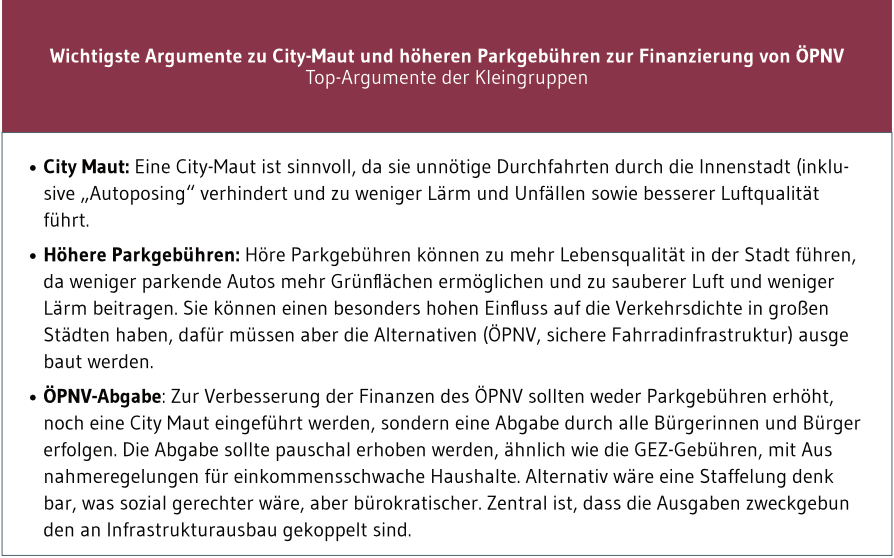

4.3.2 Finanzierung des lokalen öffentlichen Verkehrs durch höhere Parkgebühren oder City-Maut

Ebenfalls tauschten sich drei Gruppen über die Finanzierung klimafreundlicher Verkehrsinfrastruktur aus. Sie diskutierten die Frage, ob in Regionen mit solidem ÖPNV höhere Parkgebühren an geeigneten Stellen und/oder eine City-Maut (kostenpflichtige Fahrten in der Innenstadt) eingeführt werden sollte, um deutliche Qualitätsverbesserungen des ÖPNV zu ermöglichen. Beide Maßnahmen eigneten sich eher für große Städte, wie die Teilnehmenden festhielten. Höhere Parkgebühren hätten den Vorteil, dass weniger parkende Autos mehr Platz für alternative Nutzungen wie Grün- und Freiflächen schaffen. Weniger Verkehr bedeute mehr Sicherheit, weniger Staus, weniger Lärm und geringere Umweltbelastung. „Städte sind für Menschen, nicht für Autos“, betonte eine Gruppe. Gleichzeitig bestand eine der größten Befürchtungen darin, dass Innenstädte weiter veröden könnten – insbesondere, wenn sie ohnehin wenig attraktiv sind. Zudem könnten höhere Parkgebühren kaum verhindern, dass Autofahrende weiterhin den kürzesten Weg durch die Innenstadt wählen, sodass das Verkehrsaufkommen kaum sinke. Höhere Parkgebühren könnten außerdem soziale Ungerechtigkeiten verstärken für Menschen mit geringen Einkommen und/ oder körperlich eingeschränkte Personen, die zum Beispiel ihre Einkäufe nicht gut tragen können. Hinzu komme, dass Parkgebühren bereits jetzt in manchen Regionen sehr hoch seien.

Eine City-Maut könnte verhindern, dass es unnötigen Verkehr durch Innenstädte gibt. Das reduziere den Verkehr, mache mehr Parkplätze frei für alternative Nutzungen und erhöhe die Sicherheit. Weniger Lärm und besser Luft wären ebenfalls wünschenswerte Effekte. Auf der anderen Seite mahnten die Teilnehmenden an, dass die Umsetzung einer City-Maut möglicherweise recht kompliziert sei. Außerdem könnte sie zu Ungerechtigkeiten führen. Zum einen weiche der Verkehr unter Umständen in Randbezirke aus, zum anderen benachteilige sie einkommensschwächere Gruppen. Wenn die Maut allerdings zu günstig sei, würden die Menschen trotzdem durch die Innenstädte fahren.

Eine Gruppe kam zu einem ganz anderen Ergebnis: Weder Parkgebühren noch eine City-Maut sollten zur Finanzierung einer besseren Qualität des öffentlichen Verkehrs herangezogen werden. Stattdessen sollte eine Mobilitätspauschale eingeführt werden, „ähnlich den GEZ-Gebühren“. Ergänzend könnte diese auch gestaffelt nach Einkommen sein oder Ausnahmen für einkommensschwache Haushalte beinhalten. Wichtig sei ihnen aber die Zweckgebundenheit für Infrastruktur und öffentlichen Verkehr.

Vorher-Nachher-Befragung

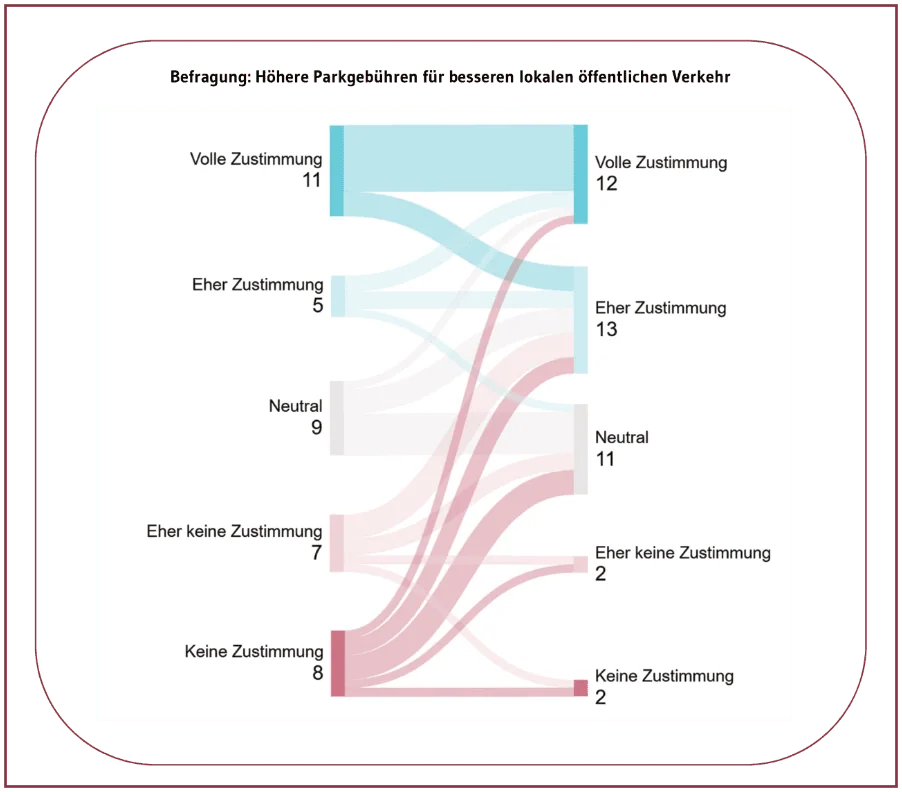

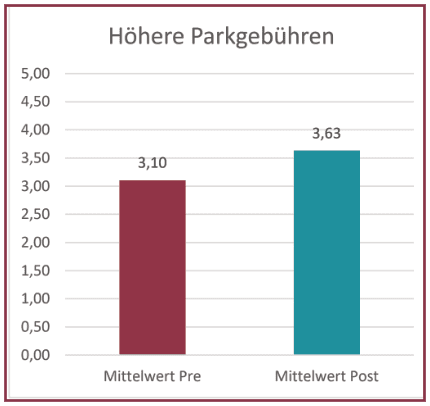

Die Teilnehmenden wurden vor und nach der Bürgerkonferenz gebeten, ihre Zustimmung zur folgenden Aussage auf der fünfstufigen Likert-Skala zu markieren: In Städten sollte das Parken von Autos teurer werden, um so Qualitätsverbesserungen des lokalen Bus- und Bahnverkehrs zu finanzieren. Während vor der Konferenz nur 16 Personen (eher) dafür waren, steigerte sich diese Zahl auf 23 Personen nach der Konferenz. Vor der Konferenz gab es mit 15 Personen fast genauso viele (eher) Ablehnende wie Befürwortende. Diese Anzahl schmolz über die Deliberation auf sechs Personen ab. Unentschlossen oder skeptisch waren vor der Konferenz neun Personen, nach der Konferenz 11 (siehe Abb. 18).

Gleichbleibende Bewertungen wurden unter anderem mit folgenden Argumenten und Bedingungen begründet:

Befürwortende (d.h. (eher) Zustimmung):

- „Städte sind zu autozentriert und müssen auch im Sinne der Gesundheit der Menschen für ebendiese effektiver und gesünder werden. Mit unnötigem Autoverkehr ist das nicht machbar. Innenstädte ohne Autos sind lebenswerter wegen besserer Luft und mehr Platz.“ (mehrfach)

- „Das erscheint mir das einzige Mittel, Autos aus den Innenstädten fernzuhalten. Die Mehreinnahmen könnten genutzt werden, um den klimafreundlichen Umbau/Ausbau des ÖPNV voranzubringen.“

- „Im Verkehrsverbund Stuttgart ist das tageweise Benutzen des Nahverkehrs teurer als Autofahren mit Parkplatzgebühren und somit für Wenignutzende nicht attraktiv. Hohe Parkgebühren funktionieren nur mit attraktiven öffentlichen Verkehrsangeboten.“

- „Die Erhöhung der Preise sollten klar kommuniziert werden. Und die Erlöse müssen als Investitionen in die Infrastruktur, ÖPNV etc. fließen und das auch überwacht und transparent gezeigt werden.“

- „Ich denke die Leute würden dann tatsächlich abwägen, ob sie mit dem Auto in die Stadt fahren. Dann spart man sich auch die Parkplatzsuche.“

Unentschlossene (d.h. teils/teils):

- „Hohe Parkgebühren in der Innenstadt wirken nur in Kombination mit kostenfreien Park-And-Ride Zonen, gutem ÖPNV und ausgebauten Fahrradwegen.“

- „Dafür müssen die Kosten für den ÖPNV um einiges gesenkt werden.“

- „Ein globales Thema sollte nicht in den unterschiedlich begüterten Kommunen, sondern gesamtstaatlich geregelt werden: sonst droht weitere Verödung der Städte und Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen; Autos sollten nach Klimaschädlichkeit klassifiziert sein, Parken und Parkverstöße sollten über Apps reguliert werden (Bsp.: digitale Parkraumbewirtschaftung Rotterdam); Kosten für Systeme/Systemerhaltung in Deutschland explodieren wegen Reparaturen/Kontrollbearbeitung/Personal.“

- „Sozialfaktor Geld sowie körperliche Beeinträchtigungen mitbedenken.“

- „Parken für große SUV sollte teurer werden, für Dauerparker und E-Auto frei beziehungsweise günstiger.“

- „Es sollte nur in großen Städten umgesetzt werden, kleinen Städten schadet es nur.“

- „Verhältnis Parkgebühren, ÖPNV-Ticket und Transparenz über Einnahmen/ Ausgaben sind wichtig.“

Ablehnende (d.h. (eher) keine Zustimmung):

- „Der öffentliche Nahverkehr muss so reizvoll sein, dass Autofahrer freiwillig auf den ÖPNV umsteigen. Parkgebühren sind schon sehr hoch.“

- „Der Bürger würde damit bestraft werden, auch beim E-Auto.“

„In Städten sollte das Parken von Autos teurer werden,

um so Qualitätsverbesserungen des lokalen Bus- und

Bahnverkehrs zu finanzieren.“ (n=40)

Quelle: eigene Darstellung

Insgesamt änderten 23 Personen ihre Position, davon 16 zu einem positiveren Votum, 7 zu einem negativeren. Es gab eine hohe Anzahl von mehrstufigen Veränderungen – 10 bei den positiveren, 2 bei den negativeren Voten (siehe Tabelle 4).

Die Teilnehmenden mit veränderten Bewertungen von höheren Parkgebühren begründeten diese wie folgt:

Befürwortende (mehr Zustimmung zu „stimme voll und ganz zu“):

- „Bessere Qualität für Urlaube.“

- „Insbesondere für große Autos sollte der Preis angehoben werden.“

- „Win-Win: Weniger Autos in der Stadt und Einnahmen könnte für günstigere Tickets genutzt werden.“

- „Guter Weg zur Finanzierung mit positiven Nebenwirkungen.“

- „Dadurch verringert man die Parkenden in der Stadt, aber nicht die Autos, die die Stadt durchfahren.“

Unentschlossene (von „stimme (eher) nicht zu“ oder „stimme (eher) zu“ zu teil/teils):

- „Dann kommen weniger Leute.“

- „Die Einnahmen aus der Erhöhung könnten für das 0,-Ticket verwendet werden.“ (Finanzierung)

- „Es existieren nur wenige vernünftige Park & Ride Angebote.“

- „Pkw ist oft erforderlich, auch in städtischen Regionen.“

- „Es ist schon teuer, man sollte das jetzige Geld sinnvoll verwenden.“

- „Höhere Parkpreise führen zu weniger Verkehr, allerdings könnte der ÖPNV auch über andere Abgaben besser finanziert werden.“

- „Gute Idee, funktioniert aber nur, wenn die Infrastruktur gut genug ist und Innenstädte gut angebunden sind.“

- „Wenn es kostengünstige Alternativen gibt, auch für mobilitätseingeschränkte Personen.“

zur Finanzierung des lokalen öffentlichen Verkehrs

Quelle: eigene Darstellung

Ablehnende (von Zustimmung bis zu „stimme nicht zu“):

- „City-Maut ist attraktiver.“

- „Klimawirkung ist begrenzt.“

- „Parkgebühren sind schon hoch.“

Trotz der geäußerten Bedenken während der Deliberation stieg die Zustimmung zu höheren Parkgebühren zur Finanzierung des lokalen Bus- und Bahnverkehrs merklich (Abb. 19). Bisherige Erkenntnisse weisen darauf hin, dass Menschen höhere Gebühren eher akzeptieren, wenn sie wissen, was mit den Einnahmen passiert und diese in für sie sinnvolle Investitionen fließen. Gleichwohl ist auch zu beobachten, dass die Teilnehmenden aus unterschiedlichen Städten beziehungsweise Regionen kommen, und somit unterschiedliche Ausgangsperspektiven zu der Höhe der Parkgebühren mitbringen.

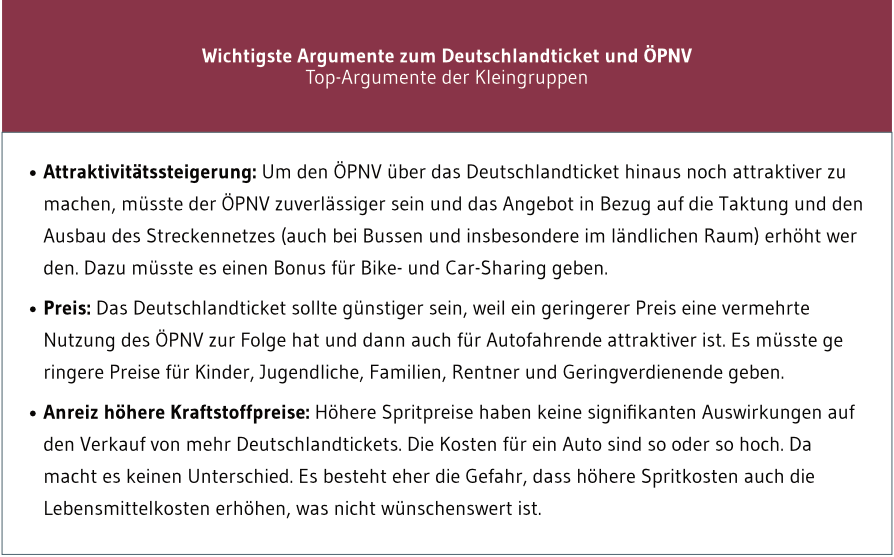

4.3.3 Deutschlandticket

Als letzter Themenbereich wurde das Deutschlandticket von zwei Gruppen diskutiert. Die ersten Fragen der Debatte drehten sich um den Attraktivitätsgewinn für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel: Welche Beobachtungen haben Sie gemacht – hat das Deutschlandticket den öffentlichen Nahverkehr im Vergleich zum Auto attraktiver gemacht? Und welche Maßnahmen, abgesehen vom Preis, könnten seine Attraktivität weiter steigern? Die Teilnehmenden waren sich einig, dass das Deutschlandticket den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Vergleich zum Auto tatsächlich aufgewertet hat. Es hat vor allem dazu beigetragen, den „Tarifdschungel von Verkehrsverbünden“ zu lichten, was gerade für Randgebiete von Vorteil ist. Darüber hinaus ist das Deutschlandticket in den meisten deutschen Verkehrsverbünden günstiger als die dortigen regulären Monatskarten, was es ebenfalls attraktiv macht – zumal man über die Verkehrsverbundgrenzen unterwegs sein kann. In Gebieten mit dicht gelegenen Verkehrsverbünden trägt dies zu einer Erweiterung der Flexibilität bei. Eine Steigerung der Attraktivität des Tickets könnte durch den Ausbau des Angebots – Streckennetz und Taktung – insbesondere auf dem Land, und durch mehr Zuverlässigkeit erreicht werden. Auch eine Vereinheitlichung und Vereinfachung der Fahrradmitnahme würde nach Ansicht der Bürgerinnen und Bürger die Ticketnutzung verbessern. Dazu seien aber (mehr) Fahrradabteile in bestimmten Regionen und zu Stoßzeiten wichtig. Ebenfalls könnte es ein Deutschlandticket geben, das Car- und Bike-Sharing inkludiert und zum Beispiel mit gewissen Boni für deren Nutzung verknüpft.

Der zweite Fragenkomplex der Diskussion bezog sich auf den Preis: Sollte das Deutschlandticket im Preis gesenkt werden, damit mehr Menschen zum Umstieg auf den ÖPNV motiviert werden oder sollte der Preis erhöht werden, um den Zuschussbedarf durch die öffentliche Hand zu verringern? Würden ihrer Meinung nach höhere Preise für Diesel/Benzin das Deutschlandticket attraktiver machen? Was ist Ihnen wichtiger und warum? Die Teilnehmenden sprachen sich mehrheitlich für eine Preissenkung aus. Ein zentrales Argument für eine drastische Reduzierung des Ticketpreises bis hin zur Kostenfreiheit sind die Einsparungen bei Personal- und Ticketautomatenkosten. Zudem waren die Bürgerinnen und Bürger der Meinung, dass ein niedrigerer Preis mehr Menschen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bewegen würde, da die Hürde für einen Umstieg auf den ÖPNV geringer wäre.

Gegen eine Preissenkung spricht nach Teilnehmendensicht, dass zwar die Mehrheit aller Bürgerinnen und Bürger zur Finanzierung des Tickets über Steuergelder beiträgt, aber vornehmlich Menschen in Städten davon profitieren. Unabhängig davon bräuchte es ein langfristiges Finanzierungsmodell – eine schnelle politische Einigung dazu wurde jedoch angezweifelt. Ein Ticketpreis von 0 Euro sei möglicherweise nicht wertschätzend für die angebotene Dienstleistung und Infrastruktur.

Für eine Preiserhöhung fanden sich bis auf eine bessere Finanzierbarkeit keine Argumente aus Sicht der Anwesenden. Als Gegenargumente wurden festgehalten, dass höhere Preise eher die Verkehrswende erschweren und soziale Ungerechtigkeiten verstärken, da sich dann einige gesellschaftliche Gruppen das Ticket nicht mehr leisten könnten. Je nach Finanzierungsmodell wären auch besondere Tarife für Familien, Kinder und geringverdienende Menschen denkbar oder auch Preisrabatte für direkt gezahlte Jahrestickets.

Auf die Frage, ob höhere Kraftstoffpreise die Attraktivität des Deutschlandtickets erhöhen würden, antworteten die Teilnehmenden verhalten. Möglicherweise würde es langfristig zu mehr Attraktivität beitragen. Das ist jedoch von einer Reihe von Bedingungen abhängig wie zum Beispiel dem Ausmaß der Erhöhung der Kraftstoffpreise, der Dichte des lokalen ÖPNV sowie des Preises des Deutschlandtickets. Auch hier führten die Kleingruppen Aspekte der sozialen Gerechtigkeit an. Menschen, die das Deutschlandticket nicht nutzen können, würden benachteiligt (zum Beispiel Menschen auf dem Land oder mobilitätseingeschränkte Personen) und Preise im Allgemeinen würden sich dadurch erhöhen, auch bei Lebensmitteln. Beides sei nicht wünschenswert.

Als Fazit hielten die Kleingruppen fest, dass das Deutschlandticket eher günstiger werden sollte, um mehr Personen und auch Autofahrende dafür zu gewinnen. Sollte der Ticketpreis bei den damals noch geltenden 49 Euro bleiben, sprachen sich die Teilnehmenden für Sondertarife für sozial benachteiligte gesellschaftliche Gruppen aus.

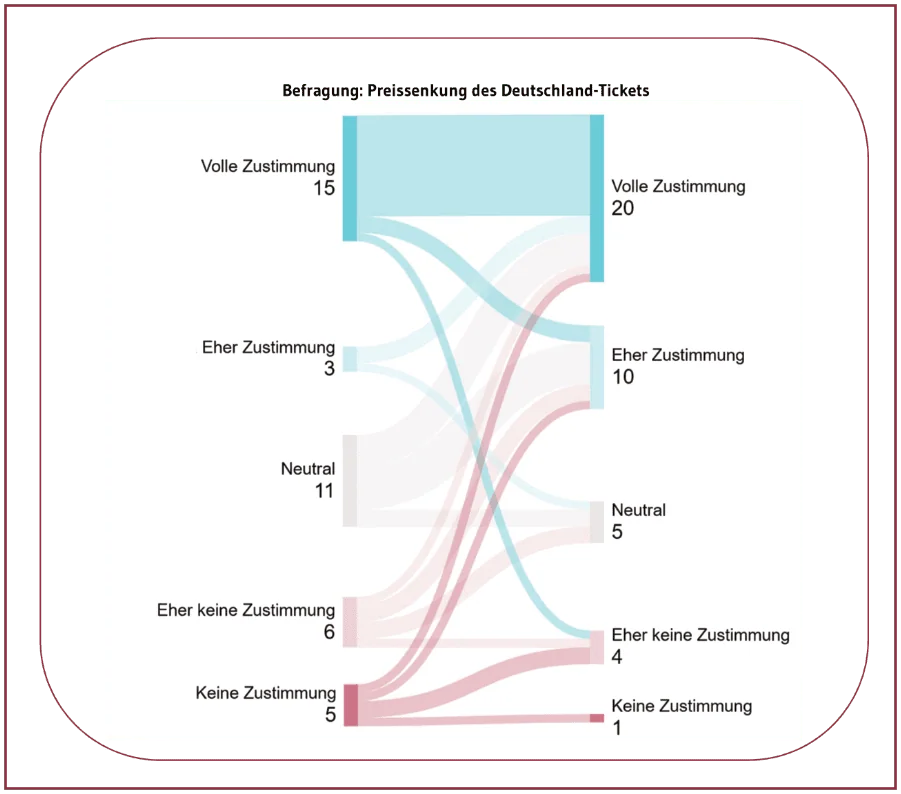

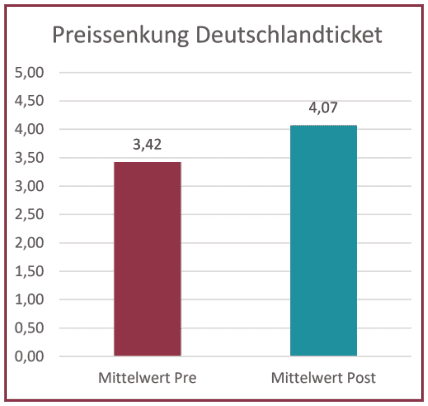

Vorher-Nachher-Befragung

Auch zum Deutschlandticket fand eine Vorher-Nachher-Befragung statt. Die Teilnehmenden sollten ihre Bewertung zu folgender Aussage abgeben: Der Preis des Deutschlandtickets sollte gesenkt werden. Das würde mehr Menschen zum Umstieg auf Bus und Bahn motivieren. Vor der Konferenz stimmten 18 Personen (eher) zu. Nach der Konferenz wuchs die Anzahl auf 30 (siehe Abb. 20). 11 Personen stimmten vor der Konferenz (eher) nicht zu. Danach waren es nur noch 5 Personen. 11 Personen waren vor und 5 Personen nach der Konferenz noch unentschlossen (teils/teils). 16 Personen änderten ihre Position im Verlauf der Konferenz nicht. Viele von ihnen stimmten voll und ganz einer Preissenkung zu.

Gleichbleibende Bewertungen wurden unter anderem mit folgenden Argumenten und Bedingungen begründet:

Befürwortende (d.h. (eher) Zustimmung):

- „Noch liegt der Preis für das Deutschlandticket annähernd gleich zu Spritkosten (bei Pendeln in den nächsten Ort). Aber das Auto bietet mehr Flexibilität und Komfort. Die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel muss grundsätzlich gesteigert werden. Bei günstigen Preisen ist man kompromissbereiter.“

- „Städte werden vom Autoverkehr entlastet.“

- „Ein kostenloses Ticket würde Regulierungsressourcen freimachen, da weniger Au-tomaten, Reparaturen und Personal notwendig wären.“

- „Das wäre ein großer Anreiz für Familien, Senioren, Schüler etc. umzusteigen.“

Unentschlossene (d.h. (teils/teils):

- „Der Preis des Deutschlandtickets ist eigentlich schon recht günstig für den Leistungsumfang.“

- „Ja sollte günstiger werden, aber wie wird das finanziert?“

Ablehnende (d.h. (eher) keine Zustimmung):

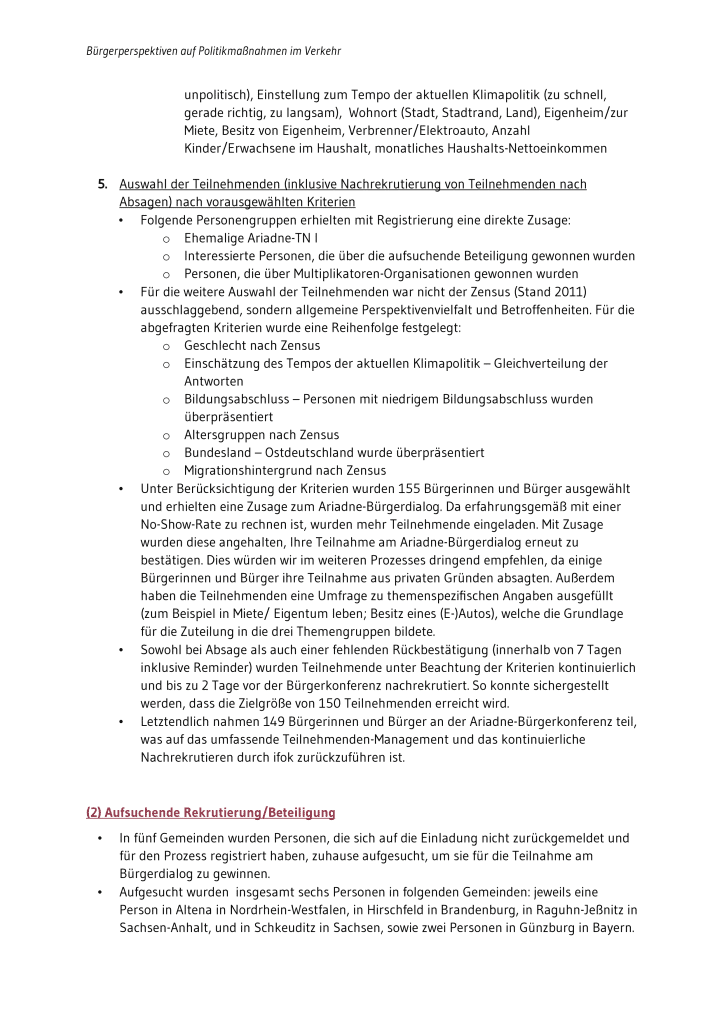

- „Das öffentliche Verkehrssystem ist nicht kostenlos. Wie kann man es finanzieren? 49 Euro ist sehr günstig, finde ich. Ich hätte nichts dagegen, wenn es teurer ist.“